Move all the images to this repo. Close #53

@@ -24,7 +24,7 @@

|

|||||||

|

|

||||||

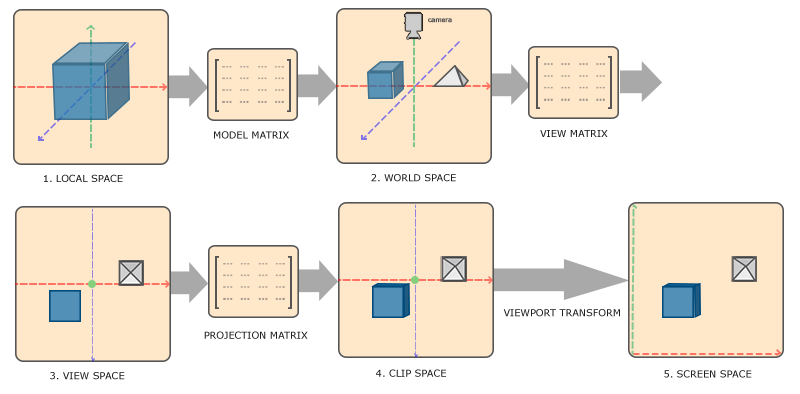

为了将坐标从一个坐标系转换到另一个坐标系,我们需要用到几个转换矩阵,最重要的几个分别是**模型(Model)**、**视图(View)**、**投影(Projection)**三个矩阵。首先,顶点坐标开始于**局部空间(Local Space)**,称为**局部坐标(Local Coordinate)**,然后经过**世界坐标(World Coordinate)**,**观察坐标(View Coordinate)**,**裁剪坐标(Clip Coordinate)**,并最后以**屏幕坐标(Screen Coordinate)**结束。下面的图示显示了整个流程及各个转换过程做了什么:

|

为了将坐标从一个坐标系转换到另一个坐标系,我们需要用到几个转换矩阵,最重要的几个分别是**模型(Model)**、**视图(View)**、**投影(Projection)**三个矩阵。首先,顶点坐标开始于**局部空间(Local Space)**,称为**局部坐标(Local Coordinate)**,然后经过**世界坐标(World Coordinate)**,**观察坐标(View Coordinate)**,**裁剪坐标(Clip Coordinate)**,并最后以**屏幕坐标(Screen Coordinate)**结束。下面的图示显示了整个流程及各个转换过程做了什么:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

1. 局部坐标是对象相对于局部原点的坐标;也是对象开始的坐标。

|

1. 局部坐标是对象相对于局部原点的坐标;也是对象开始的坐标。

|

||||||

@@ -77,7 +77,7 @@

|

|||||||

|

|

||||||

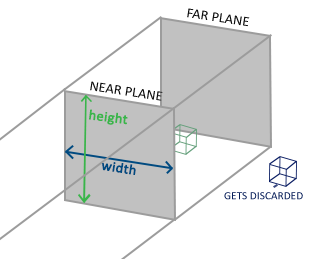

正射投影(Orthographic Projection)矩阵定义了一个类似立方体的平截头体,指定了一个裁剪空间,每一个在这空间外面的顶点都会被裁剪。创建一个正射投影矩阵需要指定可见平截头体的宽、高和长度。所有在使用正射投影矩阵转换到裁剪空间后如果还处于这个平截头体里面的坐标就不会被裁剪。它的平截头体看起来像一个容器:

|

正射投影(Orthographic Projection)矩阵定义了一个类似立方体的平截头体,指定了一个裁剪空间,每一个在这空间外面的顶点都会被裁剪。创建一个正射投影矩阵需要指定可见平截头体的宽、高和长度。所有在使用正射投影矩阵转换到裁剪空间后如果还处于这个平截头体里面的坐标就不会被裁剪。它的平截头体看起来像一个容器:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

上面的平截头体定义了由宽、高、**近**平面和**远**平面决定的可视的坐标系。任何出现在近平面前面或远平面后面的坐标都会被裁剪掉。正视平截头体直接将平截头体内部的顶点映射到标准化设备坐标系中,因为每个向量的w分量都是不变的;如果w分量等于1.0,则透视划分不会改变坐标的值。

|

上面的平截头体定义了由宽、高、**近**平面和**远**平面决定的可视的坐标系。任何出现在近平面前面或远平面后面的坐标都会被裁剪掉。正视平截头体直接将平截头体内部的顶点映射到标准化设备坐标系中,因为每个向量的w分量都是不变的;如果w分量等于1.0,则透视划分不会改变坐标的值。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -95,7 +95,7 @@ glm::ortho(0.0f, 800.0f, 0.0f, 600.0f, 0.1f, 100.0f);

|

|||||||

|

|

||||||

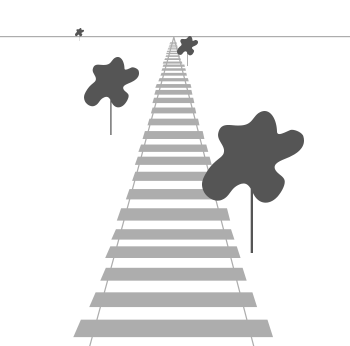

如果你曾经体验过**实际生活**给你带来的景象,你就会注意到离你越远的东西看起来更小。这个神奇的效果我们称之为透视(Perspective)。透视的效果在我们看一条无限长的高速公路或铁路时尤其明显,正如下面图片显示的那样:

|

如果你曾经体验过**实际生活**给你带来的景象,你就会注意到离你越远的东西看起来更小。这个神奇的效果我们称之为透视(Perspective)。透视的效果在我们看一条无限长的高速公路或铁路时尤其明显,正如下面图片显示的那样:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

正如你看到的那样,由于透视的原因,平行线似乎在很远的地方看起来会相交。这正是透视投影(Perspective Projection)想要模仿的效果,它是使用透视投影矩阵来完成的。这个投影矩阵不仅将给定的平截头体范围映射到裁剪空间,同样还修改了每个顶点坐标的w值,从而使得离观察者越远的顶点坐标w分量越大。被转换到裁剪空间的坐标都会在-w到w的范围之间(任何大于这个范围的对象都会被裁剪掉)。OpenGL要求所有可见的坐标都落在-1.0到1.0范围内从而作为最后的顶点着色器输出,因此一旦坐标在裁剪空间内,透视划分就会被应用到裁剪空间坐标:

|

正如你看到的那样,由于透视的原因,平行线似乎在很远的地方看起来会相交。这正是透视投影(Perspective Projection)想要模仿的效果,它是使用透视投影矩阵来完成的。这个投影矩阵不仅将给定的平截头体范围映射到裁剪空间,同样还修改了每个顶点坐标的w值,从而使得离观察者越远的顶点坐标w分量越大。被转换到裁剪空间的坐标都会在-w到w的范围之间(任何大于这个范围的对象都会被裁剪掉)。OpenGL要求所有可见的坐标都落在-1.0到1.0范围内从而作为最后的顶点着色器输出,因此一旦坐标在裁剪空间内,透视划分就会被应用到裁剪空间坐标:

|

||||||

|

|

||||||

@@ -113,7 +113,7 @@ glm::mat4 proj = glm::perspective(45.0f, (float)width/(float)height, 0.1f, 100.0

|

|||||||

|

|

||||||

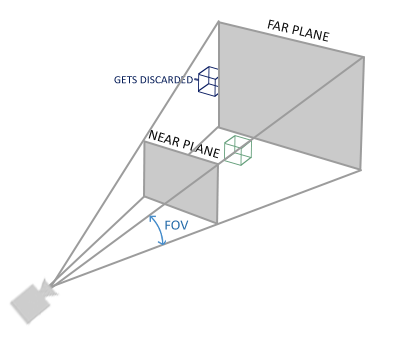

`glm::perspective`所做的其实就是再次创建了一个定义了可视空间的大的**平截头体**,任何在这个平截头体以外的对象最后都不会出现在裁剪空间体积内,并且将会受到裁剪。一个透视平截头体可以被可视化为一个不均匀形状的盒子,在这个盒子内部的每个坐标都会被映射到裁剪空间的点。一张透视平截头体的照片如下所示:

|

`glm::perspective`所做的其实就是再次创建了一个定义了可视空间的大的**平截头体**,任何在这个平截头体以外的对象最后都不会出现在裁剪空间体积内,并且将会受到裁剪。一个透视平截头体可以被可视化为一个不均匀形状的盒子,在这个盒子内部的每个坐标都会被映射到裁剪空间的点。一张透视平截头体的照片如下所示:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

它的第一个参数定义了**fov**的值,它表示的是**视野(Field of View)**,并且设置了观察空间的大小。对于一个真实的观察效果,它的值经常设置为45.0,但想要看到更多结果你可以设置一个更大的值。第二个参数设置了宽高比,由视口的高除以宽。第三和第四个参数设置了平截头体的近和远平面。我们经常设置近距离为0.1而远距离设为100.0。所有在近平面和远平面的顶点且处于平截头体内的顶点都会被渲染。

|

它的第一个参数定义了**fov**的值,它表示的是**视野(Field of View)**,并且设置了观察空间的大小。对于一个真实的观察效果,它的值经常设置为45.0,但想要看到更多结果你可以设置一个更大的值。第二个参数设置了宽高比,由视口的高除以宽。第三和第四个参数设置了平截头体的近和远平面。我们经常设置近距离为0.1而远距离设为100.0。所有在近平面和远平面的顶点且处于平截头体内的顶点都会被渲染。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -123,7 +123,7 @@ glm::mat4 proj = glm::perspective(45.0f, (float)width/(float)height, 0.1f, 100.0

|

|||||||

|

|

||||||

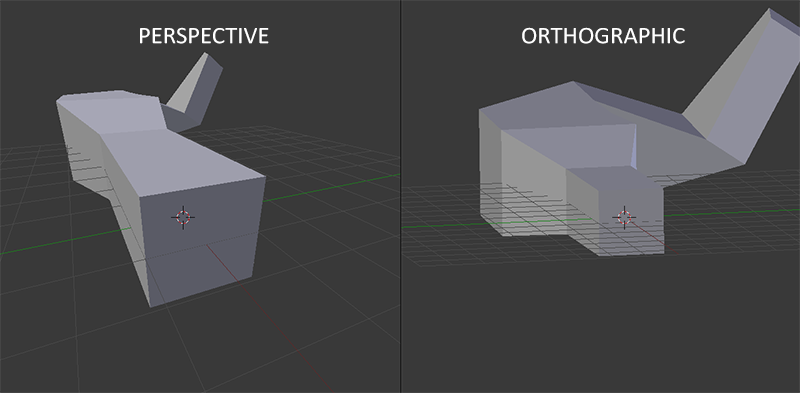

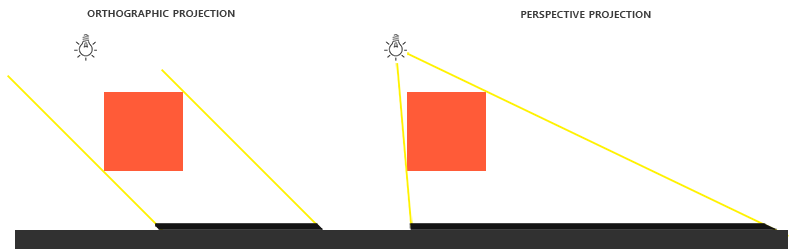

当使用正射投影时,每一个顶点坐标都会直接映射到裁剪空间中而不经过任何精细的透视划分(它仍然会进行透视划分,只是w分量没有被操作(它保持为1)因此没有起作用)。因为正射投影没有使用透视,远处的对象不会显得小以产生神奇的视觉输出。由于这个原因,正射投影主要用于二维渲染以及一些建筑或工程的应用,或者是那些我们不需要使用投影来转换顶点的情况下。某些如Blender的进行三维建模的软件有时在建模时会使用正射投影,因为它在各个维度下都更准确地描绘了每个物体。下面你能够看到在Blender里面使用两种投影方式的对比:

|

当使用正射投影时,每一个顶点坐标都会直接映射到裁剪空间中而不经过任何精细的透视划分(它仍然会进行透视划分,只是w分量没有被操作(它保持为1)因此没有起作用)。因为正射投影没有使用透视,远处的对象不会显得小以产生神奇的视觉输出。由于这个原因,正射投影主要用于二维渲染以及一些建筑或工程的应用,或者是那些我们不需要使用投影来转换顶点的情况下。某些如Blender的进行三维建模的软件有时在建模时会使用正射投影,因为它在各个维度下都更准确地描绘了每个物体。下面你能够看到在Blender里面使用两种投影方式的对比:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

你可以看到使用透视投影的话,远处的顶点看起来比较小,而在正射投影中每个顶点距离观察者的距离都是一样的。

|

你可以看到使用透视投影的话,远处的顶点看起来比较小,而在正射投影中每个顶点距离观察者的距离都是一样的。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -170,7 +170,7 @@ model = glm::rotate(model, -55.0f, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));

|

|||||||

|

|

||||||

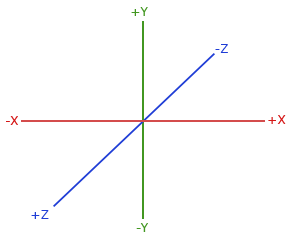

按照约定,OpenGL是一个右手坐标系。最基本的就是说正x轴在你的右手边,正y轴往上而正z轴是往后的。想象你的屏幕处于三个轴的中心且正z轴穿过你的屏幕朝向你。坐标系画起来如下:

|

按照约定,OpenGL是一个右手坐标系。最基本的就是说正x轴在你的右手边,正y轴往上而正z轴是往后的。想象你的屏幕处于三个轴的中心且正z轴穿过你的屏幕朝向你。坐标系画起来如下:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

为了理解为什么被称为右手坐标系,按如下的步骤做:

|

为了理解为什么被称为右手坐标系,按如下的步骤做:

|

||||||

|

|

||||||

@@ -234,7 +234,7 @@ glUniformMatrix4fv(modelLoc, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));

|

|||||||

|

|

||||||

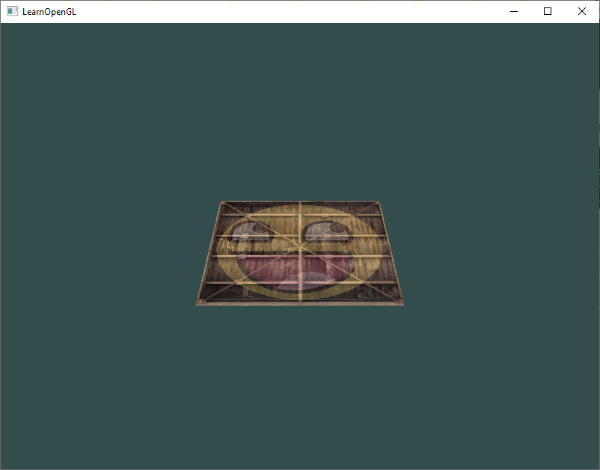

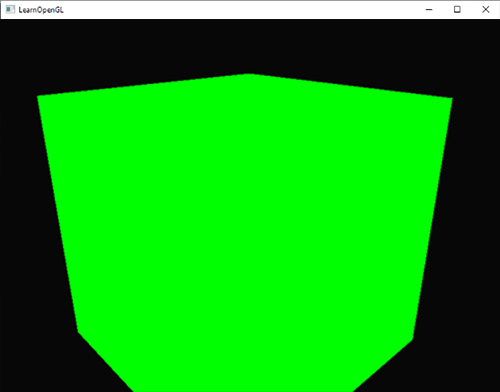

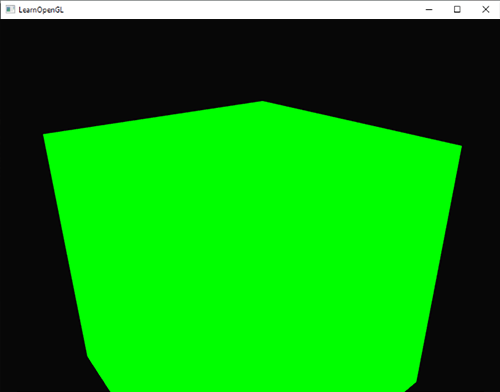

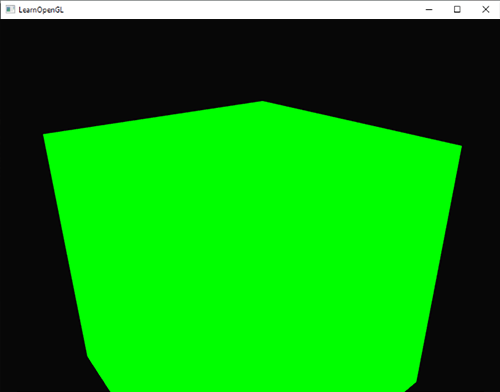

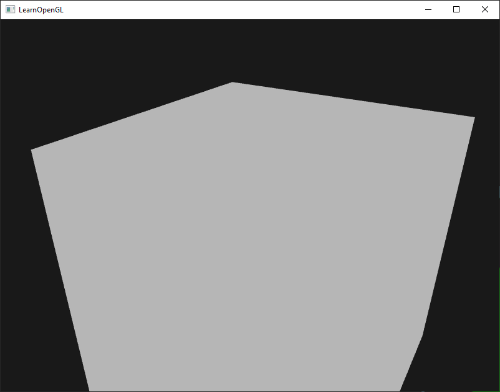

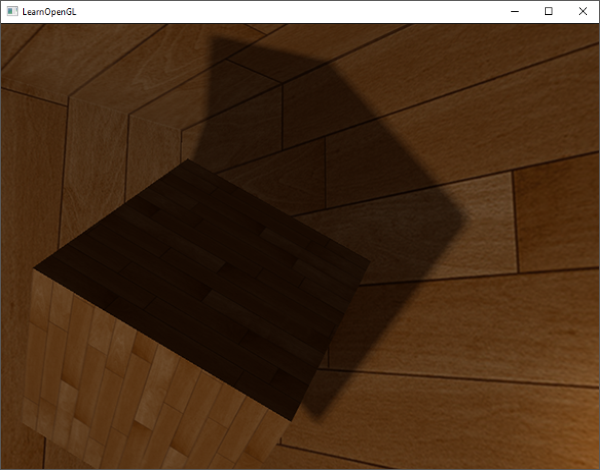

让我们检查一下结果是否满足这些要求:

|

让我们检查一下结果是否满足这些要求:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

它看起来就像是一个三维的平面,是静止在一些虚构的地板上的。如果你不是得到相同的结果,请检查下完整的[源代码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=getting-started/coordinate_systems) 以及[顶点](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=getting-started/transform&type=vertex)和[片段](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=getting-started/transform&type=fragment)着色器。

|

它看起来就像是一个三维的平面,是静止在一些虚构的地板上的。如果你不是得到相同的结果,请检查下完整的[源代码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=getting-started/coordinate_systems) 以及[顶点](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=getting-started/transform&type=vertex)和[片段](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=getting-started/transform&type=fragment)着色器。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -256,7 +256,7 @@ glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 36);

|

|||||||

|

|

||||||

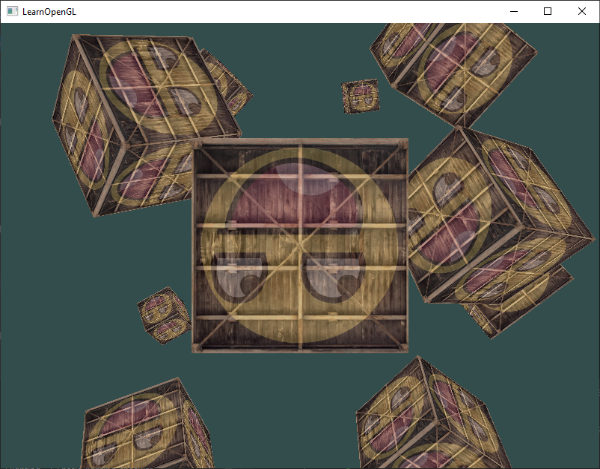

如果一切顺利的话绘制效果将与下面的类似:

|

如果一切顺利的话绘制效果将与下面的类似:

|

||||||

|

|

||||||

<video src="http://learnopengl.com/video/getting-started/coordinate_system_no_depth.mp4" controls="controls"></video>

|

<video src="../../img/01/08/coordinate_system_no_depth.mp4" controls="controls"></video>

|

||||||

|

|

||||||

这有点像一个立方体,但又有种说不出的奇怪。立方体的某些本应被遮挡住的面被绘制在了这个立方体的其他面的上面。之所以这样是因为OpenGL是通过画一个一个三角形来画你的立方体的,所以它将会覆盖之前已经画在那里的像素。因为这个原因,有些三角形会画在其它三角形上面,虽然它们本不应该是被覆盖的。

|

这有点像一个立方体,但又有种说不出的奇怪。立方体的某些本应被遮挡住的面被绘制在了这个立方体的其他面的上面。之所以这样是因为OpenGL是通过画一个一个三角形来画你的立方体的,所以它将会覆盖之前已经画在那里的像素。因为这个原因,有些三角形会画在其它三角形上面,虽然它们本不应该是被覆盖的。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -280,7 +280,7 @@ glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

|

|||||||

|

|

||||||

我们来重新运行下程序看看OpenGL是否执行了深度测试:

|

我们来重新运行下程序看看OpenGL是否执行了深度测试:

|

||||||

|

|

||||||

<video src="http://learnopengl.com/video/getting-started/coordinate_system_depth.mp4" controls="controls"></video>

|

<video src="../../img/01/08/coordinate_system_depth.mp4" controls="controls"></video>

|

||||||

|

|

||||||

就是这样!一个开启了深度测试,各个面都是纹理,并且还在旋转的立方体!如果你的程序有问题可以到[这里](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=getting-started/coordinate_systems_with_depth)下载源码进行比对。

|

就是这样!一个开启了深度测试,各个面都是纹理,并且还在旋转的立方体!如果你的程序有问题可以到[这里](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=getting-started/coordinate_systems_with_depth)下载源码进行比对。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -324,7 +324,7 @@ glBindVertexArray(0);

|

|||||||

|

|

||||||

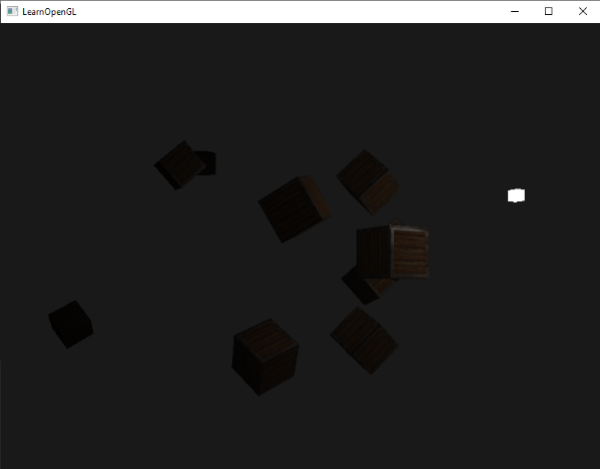

这个代码将会每次都更新模型矩阵然后画出新的立方体,如此总共重复10次。然后我们应该就能看到一个拥有10个正在奇葩旋转着的立方体的世界。

|

这个代码将会每次都更新模型矩阵然后画出新的立方体,如此总共重复10次。然后我们应该就能看到一个拥有10个正在奇葩旋转着的立方体的世界。

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

完美!这就像我们的箱子找到了志同道合的小伙伴一样。如果你在这里卡住了,你可以对照一下[代码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=getting-started/coordinate_systems_multiple_objects) 以及[顶点着色器](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=getting-started/coordinate_systems&type=vertex)和[片段着色器](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=getting-started/coordinate_systems&type=fragment) 。

|

完美!这就像我们的箱子找到了志同道合的小伙伴一样。如果你在这里卡住了,你可以对照一下[代码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=getting-started/coordinate_systems_multiple_objects) 以及[顶点着色器](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=getting-started/coordinate_systems&type=vertex)和[片段着色器](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=getting-started/coordinate_systems&type=fragment) 。

|

||||||

|

|

||||||

|

|||||||

@@ -14,7 +14,7 @@

|

|||||||

|

|

||||||

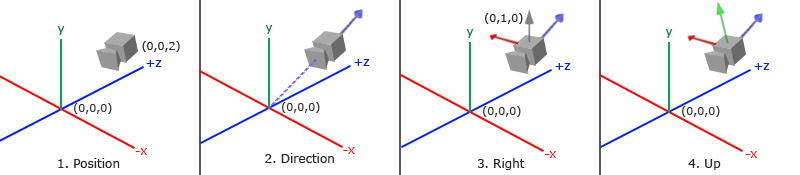

当我们讨论摄像机/观察空间(Camera/View Space)的时候,是我们在讨论以摄像机的透视图作为场景原点时场景中所有可见顶点坐标。观察矩阵把所有的世界坐标变换到观察坐标,这些新坐标是相对于摄像机的位置和方向的。定义一个摄像机,我们需要一个摄像机在世界空间中的位置、观察的方向、一个指向它的右测的向量以及一个指向它上方的向量。细心的读者可能已经注意到我们实际上创建了一个三个单位轴相互垂直的、以摄像机的位置为原点的坐标系。

|

当我们讨论摄像机/观察空间(Camera/View Space)的时候,是我们在讨论以摄像机的透视图作为场景原点时场景中所有可见顶点坐标。观察矩阵把所有的世界坐标变换到观察坐标,这些新坐标是相对于摄像机的位置和方向的。定义一个摄像机,我们需要一个摄像机在世界空间中的位置、观察的方向、一个指向它的右测的向量以及一个指向它上方的向量。细心的读者可能已经注意到我们实际上创建了一个三个单位轴相互垂直的、以摄像机的位置为原点的坐标系。

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

### 1. 摄像机位置

|

### 1. 摄像机位置

|

||||||

|

|

||||||

@@ -95,7 +95,7 @@ view = glm::lookAt(glm::vec3(camX, 0.0, camZ), glm::vec3(0.0, 0.0, 0.0), glm::ve

|

|||||||

|

|

||||||

如果你运行代码你会得到下面的东西:

|

如果你运行代码你会得到下面的东西:

|

||||||

|

|

||||||

<video src="http://learnopengl.com/video/getting-started/camera_circle.mp4" controls="controls">

|

<video src="../../img/01/09/camera_circle.mp4" controls="controls">

|

||||||

</video>

|

</video>

|

||||||

|

|

||||||

这一小段代码中,摄像机围绕场景转动。自己试试改变半径和位置/方向参数,看看LookAt矩阵是如何工作的。同时,这里有[源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=getting-started/camera_circle)、[顶点](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=getting-started/coordinate_systems&type=vertex)和[片段](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=getting-started/coordinate_systems&type=fragment)着色器。

|

这一小段代码中,摄像机围绕场景转动。自己试试改变半径和位置/方向参数,看看LookAt矩阵是如何工作的。同时,这里有[源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=getting-started/camera_circle)、[顶点](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=getting-started/coordinate_systems&type=vertex)和[片段](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=getting-started/coordinate_systems&type=fragment)着色器。

|

||||||

@@ -144,7 +144,7 @@ void key_callback(GLFWwindow* window, int key, int scancode, int action, int mod

|

|||||||

|

|

||||||

如果你用这段代码更新`key_callback`函数,你就可以在场景中自由的前后左右移动了。

|

如果你用这段代码更新`key_callback`函数,你就可以在场景中自由的前后左右移动了。

|

||||||

|

|

||||||

<video src="http://learnopengl.com/video/getting-started/camera_inside.mp4" controls="controls">

|

<video src="../../img/01/09/camera_inside.mp4" controls="controls">

|

||||||

</video>

|

</video>

|

||||||

|

|

||||||

你可能会注意到这个摄像机系统不能同时朝两个方向移动,当你按下一个按键时,它会先顿一下才开始移动。这是因为大多数事件输入系统一次只能处理一个键盘输入,它们的函数只有当我们激活了一个按键时才被调用。大多数GUI系统都是这样的,它对摄像机来说用并不合理。我们可以用一些小技巧解决这个问题。

|

你可能会注意到这个摄像机系统不能同时朝两个方向移动,当你按下一个按键时,它会先顿一下才开始移动。这是因为大多数事件输入系统一次只能处理一个键盘输入,它们的函数只有当我们激活了一个按键时才被调用。大多数GUI系统都是这样的,它对摄像机来说用并不合理。我们可以用一些小技巧解决这个问题。

|

||||||

@@ -234,7 +234,7 @@ void Do_Movement()

|

|||||||

与前面的部分结合在一起,我们有了一个更流畅点的摄像机系统:

|

与前面的部分结合在一起,我们有了一个更流畅点的摄像机系统:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

<video src="http://learnopengl.com/video/getting-started/camera_smooth.mp4" controls="controls">

|

<video src="../../img/01/09/camera_smooth.mp4" controls="controls">

|

||||||

</video>

|

</video>

|

||||||

|

|

||||||

现在我们有了一个在任何系统上移动速度都一样的摄像机。这里是源码。我们可以看到任何移动都会影响返回的`deltaTime`值。

|

现在我们有了一个在任何系统上移动速度都一样的摄像机。这里是源码。我们可以看到任何移动都会影响返回的`deltaTime`值。

|

||||||

@@ -250,17 +250,17 @@ void Do_Movement()

|

|||||||

|

|

||||||

欧拉角(Euler Angle)是表示3D空间中可以表示任何旋转的三个值,由莱昂哈德·欧拉在18世纪提出。有三种欧拉角:俯仰角(Pitch)、偏航角(Yaw)和滚转角(Roll),下面的图片展示了它们的含义:

|

欧拉角(Euler Angle)是表示3D空间中可以表示任何旋转的三个值,由莱昂哈德·欧拉在18世纪提出。有三种欧拉角:俯仰角(Pitch)、偏航角(Yaw)和滚转角(Roll),下面的图片展示了它们的含义:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

**俯仰角**是描述我们如何往上和往下看的角,它在第一张图中表示。第二张图显示了**偏航角**,偏航角表示我们往左和往右看的大小。**滚转角**代表我们如何翻滚摄像机。每个欧拉角都有一个值来表示,把三个角结合起来我们就能够计算3D空间中任何的旋转了。

|

**俯仰角**是描述我们如何往上和往下看的角,它在第一张图中表示。第二张图显示了**偏航角**,偏航角表示我们往左和往右看的大小。**滚转角**代表我们如何翻滚摄像机。每个欧拉角都有一个值来表示,把三个角结合起来我们就能够计算3D空间中任何的旋转了。

|

||||||

|

|

||||||

对于我们的摄像机系统来说,我们只关心俯仰角和偏航角,所以我们不会讨论滚转角。用一个给定的俯仰角和偏航角,我们可以把它们转换为一个代表新的方向向量的3D向量。俯仰角和偏航角转换为方向向量的处理需要一些三角学知识,我们以最基本的情况开始:

|

对于我们的摄像机系统来说,我们只关心俯仰角和偏航角,所以我们不会讨论滚转角。用一个给定的俯仰角和偏航角,我们可以把它们转换为一个代表新的方向向量的3D向量。俯仰角和偏航角转换为方向向量的处理需要一些三角学知识,我们以最基本的情况开始:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

如果我们把斜边边长定义为1,我们就能知道邻边的长度是\(\cos \ \color{red}x/\color{purple}h = \cos \ \color{red}x/\color{purple}1 = \cos\ \color{red}x\),它的对边是\(\sin \ \color{green}y/\color{purple}h = \sin \ \color{green}y/\color{purple}1 = \sin\ \color{green}y\)。这样我们获得了能够得到x和y方向的长度的公式,它们取决于所给的角度。我们使用它来计算方向向量的元素:

|

如果我们把斜边边长定义为1,我们就能知道邻边的长度是\(\cos \ \color{red}x/\color{purple}h = \cos \ \color{red}x/\color{purple}1 = \cos\ \color{red}x\),它的对边是\(\sin \ \color{green}y/\color{purple}h = \sin \ \color{green}y/\color{purple}1 = \sin\ \color{green}y\)。这样我们获得了能够得到x和y方向的长度的公式,它们取决于所给的角度。我们使用它来计算方向向量的元素:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

这个三角形看起来和前面的三角形很像,所以如果我们想象自己在xz平面上,正望向y轴,我们可以基于第一个三角形计算长度/y方向的强度(我们往上或往下看多少)。从图中我们可以看到一个给定俯仰角的y值等于sinθ:

|

这个三角形看起来和前面的三角形很像,所以如果我们想象自己在xz平面上,正望向y轴,我们可以基于第一个三角形计算长度/y方向的强度(我们往上或往下看多少)。从图中我们可以看到一个给定俯仰角的y值等于sinθ:

|

||||||

|

|

||||||

@@ -277,7 +277,7 @@ direction.z = cos(glm::radians(pitch));

|

|||||||

|

|

||||||

看看我们是否能够为偏航角找到需要的元素:

|

看看我们是否能够为偏航角找到需要的元素:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

就像俯仰角一样我们可以看到x元素取决于cos(偏航角)的值,z值同样取决于偏航角的正弦值。把这个加到前面的值中,会得到基于俯仰角和偏航角的方向向量:

|

就像俯仰角一样我们可以看到x元素取决于cos(偏航角)的值,z值同样取决于偏航角的正弦值。把这个加到前面的值中,会得到基于俯仰角和偏航角的方向向量:

|

||||||

|

|

||||||

@@ -458,7 +458,7 @@ glfwSetScrollCallback(window, scroll_callback);

|

|||||||

|

|

||||||

现在我们实现了一个简单的摄像机系统,它能够让我们在3D环境中自由移动。

|

现在我们实现了一个简单的摄像机系统,它能够让我们在3D环境中自由移动。

|

||||||

|

|

||||||

<video src="http://learnopengl.com/video/getting-started/camera_mouse.mp4" controls="controls">

|

<video src="../../img/01/09/camera_mouse.mp4" controls="controls">

|

||||||

</video>

|

</video>

|

||||||

|

|

||||||

自由的去实验,如果遇到困难对比[源代码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=getting-started/camera_zoom)。

|

自由的去实验,如果遇到困难对比[源代码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=getting-started/camera_zoom)。

|

||||||

|

|||||||

@@ -17,7 +17,7 @@ glm::vec3 coral(1.0f, 0.5f, 0.31f);

|

|||||||

|

|

||||||

我们在现实生活中看到某一物体的颜色并不是这个物体的真实颜色,而是它所反射(Reflected)的颜色。换句话说,那些不能被物体吸收(Absorb)的颜色(被反射的颜色)就是我们能够感知到的物体的颜色。例如,太阳光被认为是由许多不同的颜色组合成的白色光(如下图所示)。如果我们将白光照在一个蓝色的玩具上,这个蓝色的玩具会吸收白光中除了蓝色以外的所有颜色,不被吸收的蓝色光被反射到我们的眼中,使我们看到了一个蓝色的玩具。下图显示的是一个珊瑚红的玩具,它以不同强度的方式反射了几种不同的颜色。

|

我们在现实生活中看到某一物体的颜色并不是这个物体的真实颜色,而是它所反射(Reflected)的颜色。换句话说,那些不能被物体吸收(Absorb)的颜色(被反射的颜色)就是我们能够感知到的物体的颜色。例如,太阳光被认为是由许多不同的颜色组合成的白色光(如下图所示)。如果我们将白光照在一个蓝色的玩具上,这个蓝色的玩具会吸收白光中除了蓝色以外的所有颜色,不被吸收的蓝色光被反射到我们的眼中,使我们看到了一个蓝色的玩具。下图显示的是一个珊瑚红的玩具,它以不同强度的方式反射了几种不同的颜色。

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

正如你所见,白色的阳光是一种所有可见颜色的集合,上面的物体吸收了其中的大部分颜色,它仅反射了那些代表这个物体颜色的部分,这些被反射颜色的组合就是我们感知到的颜色(此例中为珊瑚红)。

|

正如你所见,白色的阳光是一种所有可见颜色的集合,上面的物体吸收了其中的大部分颜色,它仅反射了那些代表这个物体颜色的部分,这些被反射颜色的组合就是我们感知到的颜色(此例中为珊瑚红)。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -160,7 +160,7 @@ glBindVertexArray(0);

|

|||||||

|

|

||||||

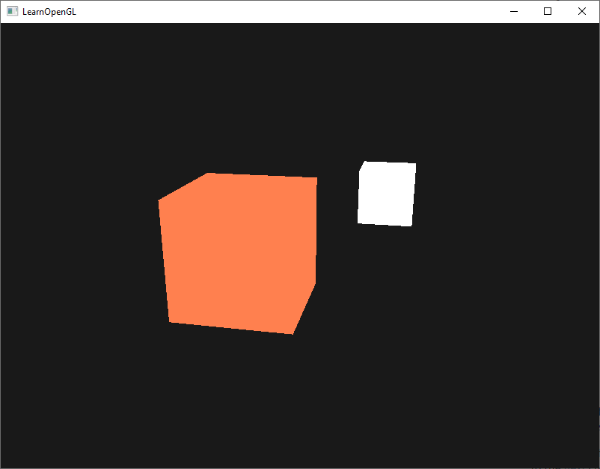

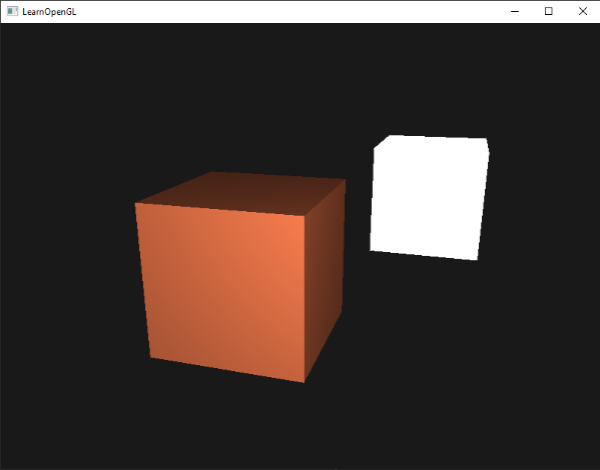

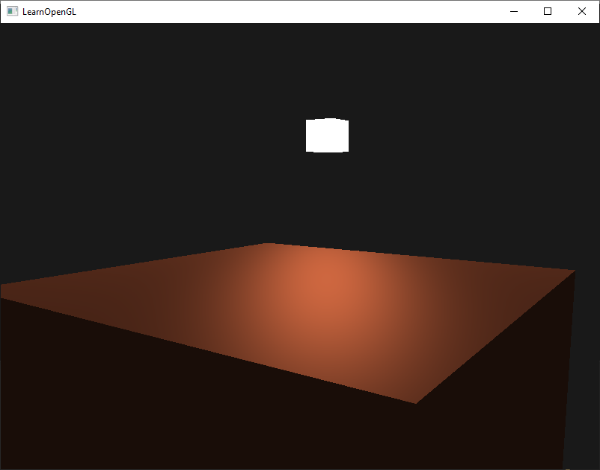

请把上述的所有代码片段放在你程序中合适的位置,这样我们就能有一个干净的光照实验场地了。如果一切顺利,运行效果将会如下图所示:

|

请把上述的所有代码片段放在你程序中合适的位置,这样我们就能有一个干净的光照实验场地了。如果一切顺利,运行效果将会如下图所示:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

没什么好看的是吗?但我保证在接下来的教程中它会给你有趣的视觉效果。

|

没什么好看的是吗?但我保证在接下来的教程中它会给你有趣的视觉效果。

|

||||||

|

|

||||||

|

|||||||

@@ -8,7 +8,7 @@

|

|||||||

|

|

||||||

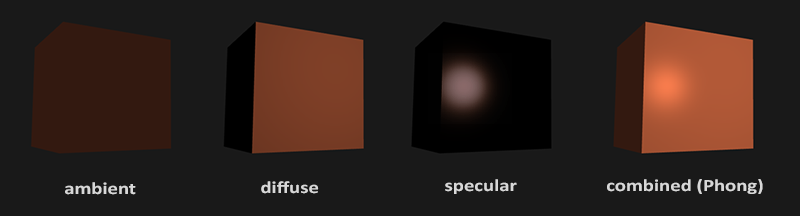

现实世界的光照是极其复杂的,而且会受到诸多因素的影响,这是以目前我们所拥有的处理能力无法模拟的。因此OpenGL的光照仅仅使用了简化的模型并基于对现实的估计来进行模拟,这样处理起来会更容易一些,而且看起来也差不多一样。这些光照模型都是基于我们对光的物理特性的理解。其中一个模型被称为冯氏光照模型(Phong Lighting Model)。冯氏光照模型的主要结构由3个元素组成:环境(Ambient)、漫反射(Diffuse)和镜面(Specular)光照。这些光照元素看起来像下面这样:

|

现实世界的光照是极其复杂的,而且会受到诸多因素的影响,这是以目前我们所拥有的处理能力无法模拟的。因此OpenGL的光照仅仅使用了简化的模型并基于对现实的估计来进行模拟,这样处理起来会更容易一些,而且看起来也差不多一样。这些光照模型都是基于我们对光的物理特性的理解。其中一个模型被称为冯氏光照模型(Phong Lighting Model)。冯氏光照模型的主要结构由3个元素组成:环境(Ambient)、漫反射(Diffuse)和镜面(Specular)光照。这些光照元素看起来像下面这样:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

- 环境光照(Ambient Lighting):即使在黑暗的情况下,世界上也仍然有一些光亮(月亮、一个来自远处的光),所以物体永远不会是完全黑暗的。我们使用环境光照来模拟这种情况,也就是无论如何永远都给物体一些颜色。

|

- 环境光照(Ambient Lighting):即使在黑暗的情况下,世界上也仍然有一些光亮(月亮、一个来自远处的光),所以物体永远不会是完全黑暗的。我们使用环境光照来模拟这种情况,也就是无论如何永远都给物体一些颜色。

|

||||||

- 漫反射光照(Diffuse Lighting):模拟一个发光物对物体的方向性影响(Directional Impact)。它是冯氏光照模型最显著的组成部分。面向光源的一面比其他面会更亮。

|

- 漫反射光照(Diffuse Lighting):模拟一个发光物对物体的方向性影响(Directional Impact)。它是冯氏光照模型最显著的组成部分。面向光源的一面比其他面会更亮。

|

||||||

@@ -36,13 +36,13 @@ void main()

|

|||||||

|

|

||||||

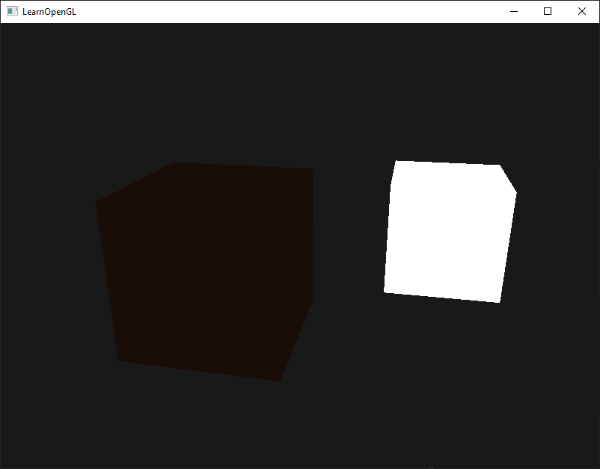

如果你现在运行你的程序,你会注意到冯氏光照的第一个阶段已经应用到你的物体上了。这个物体非常暗,但不是完全的黑暗,因为我们应用了环境光照(注意发光立方体没被环境光照影响是因为我们对它使用了另一个着色器)。它看起来应该像这样:

|

如果你现在运行你的程序,你会注意到冯氏光照的第一个阶段已经应用到你的物体上了。这个物体非常暗,但不是完全的黑暗,因为我们应用了环境光照(注意发光立方体没被环境光照影响是因为我们对它使用了另一个着色器)。它看起来应该像这样:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

# 漫反射光照

|

# 漫反射光照

|

||||||

|

|

||||||

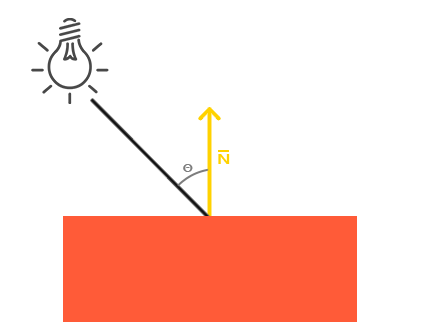

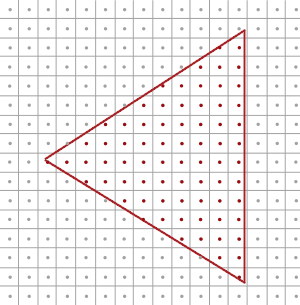

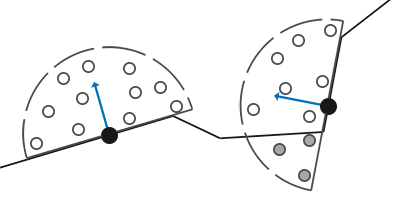

环境光本身不提供最明显的光照效果,但是漫反射光照(Diffuse Lighting)会对物体产生显著的视觉影响。漫反射光使物体上与光线排布越近的片段越能从光源处获得更多的亮度。为了更好的理解漫反射光照,请看下图:

|

环境光本身不提供最明显的光照效果,但是漫反射光照(Diffuse Lighting)会对物体产生显著的视觉影响。漫反射光使物体上与光线排布越近的片段越能从光源处获得更多的亮度。为了更好的理解漫反射光照,请看下图:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

图左上方有一个光源,它所发出的光线落在物体的一个片段上。我们需要测量这个光线与它所接触片段之间的角度。如果光线垂直于物体表面,这束光对物体的影响会最大化(译注:更亮)。为了测量光线和片段的角度,我们使用一个叫做法向量(Normal Vector)的东西,它是垂直于片段表面的一种向量(这里以黄色箭头表示),我们在后面再讲这个东西。两个向量之间的角度就能够根据点乘计算出来。

|

图左上方有一个光源,它所发出的光线落在物体的一个片段上。我们需要测量这个光线与它所接触片段之间的角度。如果光线垂直于物体表面,这束光对物体的影响会最大化(译注:更亮)。为了测量光线和片段的角度,我们使用一个叫做法向量(Normal Vector)的东西,它是垂直于片段表面的一种向量(这里以黄色箭头表示),我们在后面再讲这个东西。两个向量之间的角度就能够根据点乘计算出来。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -168,7 +168,7 @@ color = vec4(result, 1.0f);

|

|||||||

|

|

||||||

如果你的应用(和着色器)编译成功了,你可能看到类似的输出:

|

如果你的应用(和着色器)编译成功了,你可能看到类似的输出:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

你可以看到使用了散射光照,立方体看起来就真的像个立方体了。尝试在你的脑中想象,通过移动正方体,法向量和光的方向向量之间的夹角增大,片段变得更暗。

|

你可以看到使用了散射光照,立方体看起来就真的像个立方体了。尝试在你的脑中想象,通过移动正方体,法向量和光的方向向量之间的夹角增大,片段变得更暗。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -182,7 +182,7 @@ color = vec4(result, 1.0f);

|

|||||||

|

|

||||||

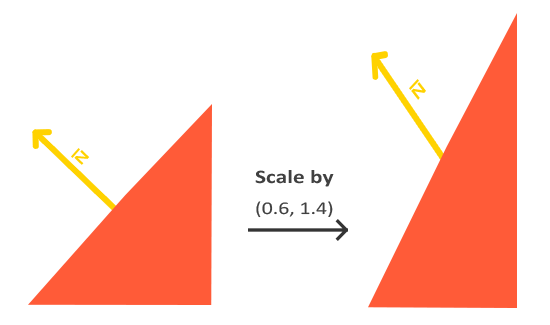

其次,如果模型矩阵执行了不等比缩放,法向量就不再垂直于表面了,顶点就会以这种方式被改变了。因此,我们不能用这样的模型矩阵去乘以法向量。下面的图展示了应用了不等比缩放的矩阵对法向量的影响:

|

其次,如果模型矩阵执行了不等比缩放,法向量就不再垂直于表面了,顶点就会以这种方式被改变了。因此,我们不能用这样的模型矩阵去乘以法向量。下面的图展示了应用了不等比缩放的矩阵对法向量的影响:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

无论何时当我们提交一个不等比缩放(注意:等比缩放不会破坏法线,因为法线的方向没被改变,而法线的长度很容易通过标准化进行修复),法向量就不会再垂直于它们的表面了,这样光照会被扭曲。

|

无论何时当我们提交一个不等比缩放(注意:等比缩放不会破坏法线,因为法线的方向没被改变,而法线的长度很容易通过标准化进行修复),法向量就不会再垂直于它们的表面了,这样光照会被扭曲。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -208,7 +208,7 @@ Normal = mat3(transpose(inverse(model))) * normal;

|

|||||||

|

|

||||||

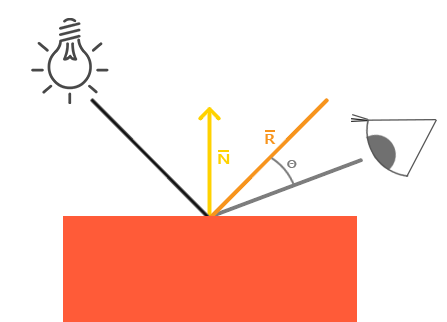

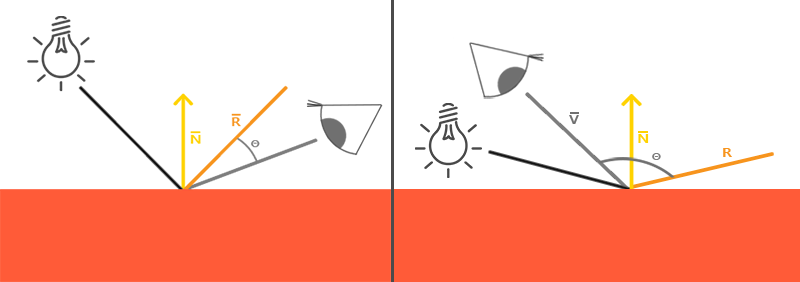

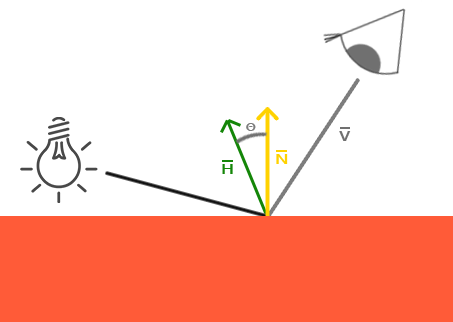

和环境光照一样,镜面光照(Specular Lighting)同样依据光的方向向量和物体的法向量,但是这次它也会依据观察方向,例如玩家是从什么方向看着这个片段的。镜面光照根据光的反射特性。如果我们想象物体表面像一面镜子一样,那么,无论我们从哪里去看那个表面所反射的光,镜面光照都会达到最大化。你可以从下面的图片看到效果:

|

和环境光照一样,镜面光照(Specular Lighting)同样依据光的方向向量和物体的法向量,但是这次它也会依据观察方向,例如玩家是从什么方向看着这个片段的。镜面光照根据光的反射特性。如果我们想象物体表面像一面镜子一样,那么,无论我们从哪里去看那个表面所反射的光,镜面光照都会达到最大化。你可以从下面的图片看到效果:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

我们通过反射法向量周围光的方向计算反射向量。然后我们计算反射向量和视线方向的角度,如果之间的角度越小,那么镜面光的作用就会越大。它的作用效果就是,当我们去看光被物体所反射的那个方向的时候,我们会看到一个高光。

|

我们通过反射法向量周围光的方向计算反射向量。然后我们计算反射向量和视线方向的角度,如果之间的角度越小,那么镜面光的作用就会越大。它的作用效果就是,当我们去看光被物体所反射的那个方向的时候,我们会看到一个高光。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -251,7 +251,7 @@ vec3 specular = specularStrength * spec * lightColor;

|

|||||||

|

|

||||||

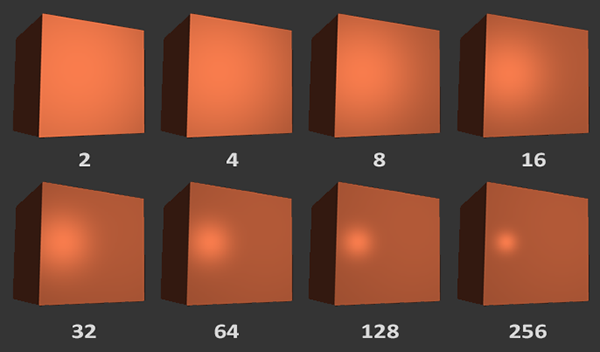

我们先计算视线方向与反射方向的点乘(确保它不是负值),然后得到它的32次幂。这个32是高光的**发光值(Shininess)**。一个物体的发光值越高,反射光的能力越强,散射得越少,高光点越小。在下面的图片里,你会看到不同发光值对视觉(效果)的影响:

|

我们先计算视线方向与反射方向的点乘(确保它不是负值),然后得到它的32次幂。这个32是高光的**发光值(Shininess)**。一个物体的发光值越高,反射光的能力越强,散射得越少,高光点越小。在下面的图片里,你会看到不同发光值对视觉(效果)的影响:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

我们不希望镜面成分过于显眼,所以我们把指数设置为32。剩下的最后一件事情是把它添加到环境光颜色和散射光颜色里,然后再乘以物体颜色:

|

我们不希望镜面成分过于显眼,所以我们把指数设置为32。剩下的最后一件事情是把它添加到环境光颜色和散射光颜色里,然后再乘以物体颜色:

|

||||||

|

|

||||||

@@ -262,7 +262,7 @@ color = vec4(result, 1.0f);

|

|||||||

|

|

||||||

我们现在为冯氏光照计算了全部的光照元素。根据你的观察点,你可以看到类似下面的画面:

|

我们现在为冯氏光照计算了全部的光照元素。根据你的观察点,你可以看到类似下面的画面:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

你可以[在这里找到完整源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/basic_lighting_specular),在这里有[顶点](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/basic_lighting&type=vertex)和[片段](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/basic_lighting&type=fragment)着色器。

|

你可以[在这里找到完整源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/basic_lighting_specular),在这里有[顶点](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/basic_lighting&type=vertex)和[片段](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/basic_lighting&type=fragment)着色器。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -270,7 +270,7 @@ color = vec4(result, 1.0f);

|

|||||||

|

|

||||||

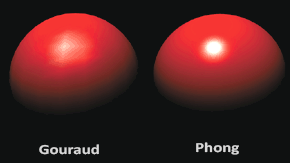

早期的光照着色器,开发者在顶点着色器中实现冯氏光照。在顶点着色器中做这件事的优势是,相比片段来说,顶点要少得多,因此会更高效,所以(开销大的)光照计算频率会更低。然而,顶点着色器中的颜色值是只是顶点的颜色值,片段的颜色值是它与周围的颜色值的插值。结果就是这种光照看起来不会非常真实,除非使用了大量顶点。

|

早期的光照着色器,开发者在顶点着色器中实现冯氏光照。在顶点着色器中做这件事的优势是,相比片段来说,顶点要少得多,因此会更高效,所以(开销大的)光照计算频率会更低。然而,顶点着色器中的颜色值是只是顶点的颜色值,片段的颜色值是它与周围的颜色值的插值。结果就是这种光照看起来不会非常真实,除非使用了大量顶点。

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

在顶点着色器中实现的冯氏光照模型叫做Gouraud着色,而不是冯氏着色。记住由于插值,这种光照连起来有点逊色。冯氏着色能产生更平滑的光照效果。

|

在顶点着色器中实现的冯氏光照模型叫做Gouraud着色,而不是冯氏着色。记住由于插值,这种光照连起来有点逊色。冯氏着色能产生更平滑的光照效果。

|

||||||

|

|

||||||

|

|||||||

@@ -28,7 +28,7 @@ uniform Material material;

|

|||||||

|

|

||||||

这四个元素定义了一个物体的材质,通过它们我们能够模拟很多真实世界的材质。这里有一个列表[devernay.free.fr](http://devernay.free.fr/cours/opengl/materials.html)展示了几种材质属性,这些材质属性模拟外部世界的真实材质。下面的图片展示了几种真实世界材质对我们的立方体的影响:

|

这四个元素定义了一个物体的材质,通过它们我们能够模拟很多真实世界的材质。这里有一个列表[devernay.free.fr](http://devernay.free.fr/cours/opengl/materials.html)展示了几种材质属性,这些材质属性模拟外部世界的真实材质。下面的图片展示了几种真实世界材质对我们的立方体的影响:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

如你所见,正确地指定一个物体的材质属性,似乎就是改变我们物体的相关属性的比例。效果显然很引人注目,但是对于大多数真实效果,我们最终需要更加复杂的形状,而不单单是一个立方体。在[后面的教程](../03 Model Loading/01 Assimp.md)中,我们会讨论更复杂的形状。

|

如你所见,正确地指定一个物体的材质属性,似乎就是改变我们物体的相关属性的比例。效果显然很引人注目,但是对于大多数真实效果,我们最终需要更加复杂的形状,而不单单是一个立方体。在[后面的教程](../03 Model Loading/01 Assimp.md)中,我们会讨论更复杂的形状。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -84,7 +84,7 @@ glUniform1f(matShineLoc, 32.0f);

|

|||||||

|

|

||||||

运行程序,会得到下面这样的结果:

|

运行程序,会得到下面这样的结果:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

看起来很奇怪不是吗?

|

看起来很奇怪不是吗?

|

||||||

|

|

||||||

@@ -142,7 +142,7 @@ glUniform3f(lightSpecularLoc, 1.0f, 1.0f, 1.0f);

|

|||||||

|

|

||||||

现在,我们调整了光是如何影响物体所有的材质的,我们得到一个更像前面教程的视觉输出。这次我们完全控制了物体光照和材质:

|

现在,我们调整了光是如何影响物体所有的材质的,我们得到一个更像前面教程的视觉输出。这次我们完全控制了物体光照和材质:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

现在改变物体的外观相对简单了些。我们做点更有趣的事!

|

现在改变物体的外观相对简单了些。我们做点更有趣的事!

|

||||||

|

|

||||||

@@ -151,7 +151,7 @@ glUniform3f(lightSpecularLoc, 1.0f, 1.0f, 1.0f);

|

|||||||

|

|

||||||

目前为止,我们使用光源的颜色仅仅去改变物体各个元素的强度(通过选用从白到灰到黑范围内的颜色),并没有影响物体的真实颜色(只是强度)。由于现在能够非常容易地访问光的属性了,我们可以随着时间改变它们的颜色来获得一些有很意思的效果。由于所有东西都已经在片段着色器做好了,改变光的颜色很简单,我们可以立即创建出一些有趣的效果:

|

目前为止,我们使用光源的颜色仅仅去改变物体各个元素的强度(通过选用从白到灰到黑范围内的颜色),并没有影响物体的真实颜色(只是强度)。由于现在能够非常容易地访问光的属性了,我们可以随着时间改变它们的颜色来获得一些有很意思的效果。由于所有东西都已经在片段着色器做好了,改变光的颜色很简单,我们可以立即创建出一些有趣的效果:

|

||||||

|

|

||||||

<video src="http://www.learnopengl.com/video/lighting/materials.mp4" controls="controls">

|

<video src="../../img/02/03/materials.mp4" controls="controls">

|

||||||

</video>

|

</video>

|

||||||

|

|

||||||

如你所见,不同光的颜色极大地影响了物体的颜色输出。由于光的颜色直接影响物体反射的颜色(你可能想起在颜色教程中有讨论过),它对视觉输出有显著的影响。

|

如你所见,不同光的颜色极大地影响了物体的颜色输出。由于光的颜色直接影响物体反射的颜色(你可能想起在颜色教程中有讨论过),它对视觉输出有显著的影响。

|

||||||

|

|||||||

@@ -18,9 +18,9 @@

|

|||||||

|

|

||||||

这可能听起来极其相似,坦白来讲我们使用这样的系统已经有一段时间了。听起来很像在一个[之前的教程](../01 Getting started/06 Textures.md)中谈论的**纹理**,它基本就是一个纹理。我们其实是使用同一个潜在原则下的不同名称:使用一张图片覆盖住物体,以便我们为每个原始像素索引独立颜色值。在光照场景中,通过纹理来呈现一个物体的diffuse颜色,这个做法被称做**漫反射贴图(Diffuse texture)**(因为3D建模师就是这么称呼这个做法的)。

|

这可能听起来极其相似,坦白来讲我们使用这样的系统已经有一段时间了。听起来很像在一个[之前的教程](../01 Getting started/06 Textures.md)中谈论的**纹理**,它基本就是一个纹理。我们其实是使用同一个潜在原则下的不同名称:使用一张图片覆盖住物体,以便我们为每个原始像素索引独立颜色值。在光照场景中,通过纹理来呈现一个物体的diffuse颜色,这个做法被称做**漫反射贴图(Diffuse texture)**(因为3D建模师就是这么称呼这个做法的)。

|

||||||

|

|

||||||

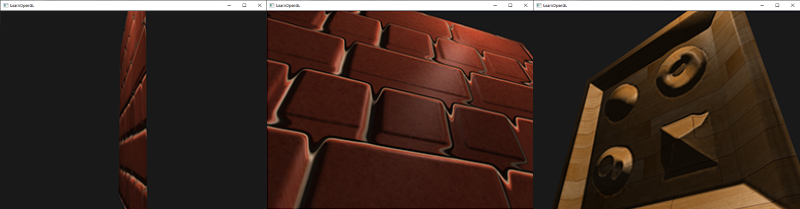

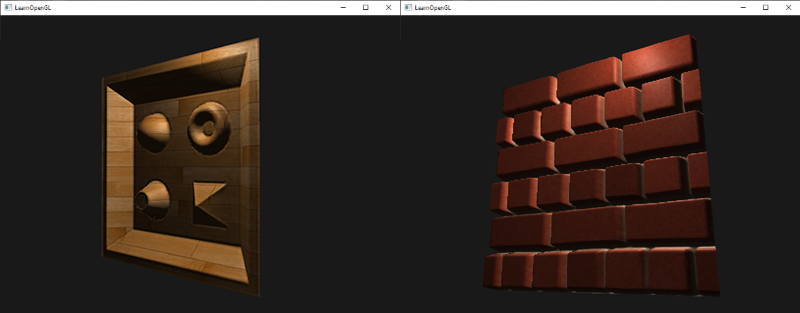

为了演示漫反射贴图,我们将会使用[下面的图片](http://learnopengl.com/img/textures/container2.png),它是一个有一圈钢边的木箱:

|

为了演示漫反射贴图,我们将会使用[下面的图片](../img/02/04/container2.png),它是一个有一圈钢边的木箱:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

在着色器中使用漫反射贴图和纹理教程介绍的一样。这次我们把纹理以sampler2D类型储存在Material结构体中。我们使用diffuse贴图替代早期定义的vec3类型的diffuse颜色。

|

在着色器中使用漫反射贴图和纹理教程介绍的一样。这次我们把纹理以sampler2D类型储存在Material结构体中。我们使用diffuse贴图替代早期定义的vec3类型的diffuse颜色。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -85,7 +85,7 @@ glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, diffuseMap);

|

|||||||

|

|

||||||

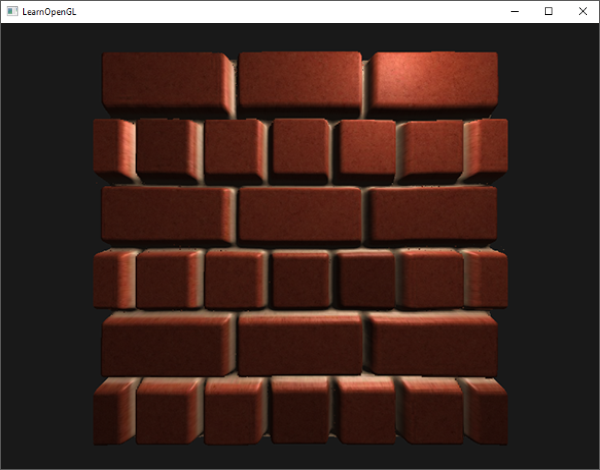

现在,使用一个diffuse贴图,我们在细节上再次获得惊人的提升,这次添加到箱子上的光照开始闪光了(名符其实)。你的箱子现在可能看起来像这样:

|

现在,使用一个diffuse贴图,我们在细节上再次获得惊人的提升,这次添加到箱子上的光照开始闪光了(名符其实)。你的箱子现在可能看起来像这样:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

你可以在这里得到应用的[全部代码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/lighting_maps_diffuse)。

|

你可以在这里得到应用的[全部代码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/lighting_maps_diffuse)。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -94,9 +94,9 @@ glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, diffuseMap);

|

|||||||

|

|

||||||

你可能注意到,specular高光看起来不怎么样,由于我们的物体是个箱子,大部分是木头,我们知道木头是不应该有镜面高光的。我们通过把物体设置specular材质设置为vec3(0.0f)来修正它。但是这样意味着铁边会不再显示镜面高光,我们知道钢铁是会显示一些镜面高光的。我们会想要控制物体部分地显示镜面高光,它带有修改了的亮度。这个问题看起来和diffuse贴图的讨论一样。这是巧合吗?我想不是。

|

你可能注意到,specular高光看起来不怎么样,由于我们的物体是个箱子,大部分是木头,我们知道木头是不应该有镜面高光的。我们通过把物体设置specular材质设置为vec3(0.0f)来修正它。但是这样意味着铁边会不再显示镜面高光,我们知道钢铁是会显示一些镜面高光的。我们会想要控制物体部分地显示镜面高光,它带有修改了的亮度。这个问题看起来和diffuse贴图的讨论一样。这是巧合吗?我想不是。

|

||||||

|

|

||||||

我们同样用一个纹理贴图,来获得镜面高光。这意味着我们需要生成一个黑白(或者你喜欢的颜色)纹理来定义specular亮度,把它应用到物体的每个部分。下面是一个[镜面贴图(Specular Map)](http://learnopengl.com/img/textures/container2_specular.png)的例子:

|

我们同样用一个纹理贴图,来获得镜面高光。这意味着我们需要生成一个黑白(或者你喜欢的颜色)纹理来定义specular亮度,把它应用到物体的每个部分。下面是一个[镜面贴图(Specular Map)](../img/02/04/container2_specular.png)的例子:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

一个specular高光的亮度可以通过图片中每个纹理的亮度来获得。specular贴图的每个像素可以显示为一个颜色向量,比如:在那里黑色代表颜色向量vec3(0.0f),灰色是vec3(0.5f)。在片段着色器中,我们采样相应的颜色值,把它乘以光的specular亮度。像素越“白”,乘积的结果越大,物体的specualr部分越亮。

|

一个specular高光的亮度可以通过图片中每个纹理的亮度来获得。specular贴图的每个像素可以显示为一个颜色向量,比如:在那里黑色代表颜色向量vec3(0.0f),灰色是vec3(0.5f)。在片段着色器中,我们采样相应的颜色值,把它乘以光的specular亮度。像素越“白”,乘积的结果越大,物体的specualr部分越亮。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -144,7 +144,7 @@ color = vec4(ambient + diffuse + specular, 1.0f);

|

|||||||

|

|

||||||

如果你现在运行应用,你可以清晰地看到箱子的材质现在非常类似真实的铁边的木头箱子了:

|

如果你现在运行应用,你可以清晰地看到箱子的材质现在非常类似真实的铁边的木头箱子了:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

你可以在这里找到[全部源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/lighting_maps_specular)。也对比一下你的[顶点着色器](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/lighting_maps&type=vertex)和[片段着色器](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/lighting_maps&type=fragment)。

|

你可以在这里找到[全部源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/lighting_maps_specular)。也对比一下你的[顶点着色器](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/lighting_maps&type=vertex)和[片段着色器](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/lighting_maps&type=fragment)。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -154,5 +154,5 @@ color = vec4(ambient + diffuse + specular, 1.0f);

|

|||||||

|

|

||||||

- 调整光源的ambient,diffuse和specular向量值,看看它们如何影响实际输出的箱子外观。

|

- 调整光源的ambient,diffuse和specular向量值,看看它们如何影响实际输出的箱子外观。

|

||||||

- 尝试在片段着色器中反转镜面贴图(Specular Map)的颜色值,然后木头就会变得反光而边框不会反光了(由于贴图中钢边依然有一些残余颜色,所以钢边依然会有一些高光,不过反光明显小了很多)。[参考解答](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/lighting_maps-exercise2)

|

- 尝试在片段着色器中反转镜面贴图(Specular Map)的颜色值,然后木头就会变得反光而边框不会反光了(由于贴图中钢边依然有一些残余颜色,所以钢边依然会有一些高光,不过反光明显小了很多)。[参考解答](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/lighting_maps-exercise2)

|

||||||

- 使用漫反射纹理(Diffuse Texture)原本的颜色而不是黑白色来创建镜面贴图,并观察,你会发现结果显得并不那么真实了。如果你不会处理图片,你可以使用这个[带颜色的镜面贴图](http://learnopengl.com/img/lighting/lighting_maps_specular_color.png)。[最终效果](learnopengl.com/img/lighting/lighting_maps_exercise3.png)

|

- 使用漫反射纹理(Diffuse Texture)原本的颜色而不是黑白色来创建镜面贴图,并观察,你会发现结果显得并不那么真实了。如果你不会处理图片,你可以使用这个[带颜色的镜面贴图](../img/02/04/lighting_maps_specular_color.png)。[最终效果](../img/02/04/lighting_maps_exercise3.png)

|

||||||

- 添加一个叫做**放射光贴图(Emission Map)**的东西,即记录每个片段发光值(Emission Value)大小的贴图,发光值是(模拟)物体自身**发光(Emit)**时可能产生的颜色。这样的话物体就可以忽略环境光自身发光。通常在你看到游戏里某个东西(比如 [机器人的眼](http://www.witchbeam.com.au/unityboard/shaders_enemy.jpg),或是[箱子上的小灯](http://www.tomdalling.com/images/posts/modern-opengl-08/emissive.png))在发光时,使用的就是放射光贴图。使用[这个](http://learnopengl.com/img/textures/matrix.jpg)贴图(作者为 creativesam)作为放射光贴图并使用在箱子上,你就会看到箱子上有会发光的字了。[参考解答](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/lighting_maps-exercise4),[片段着色器](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/lighting_maps-exercise4_fragment), [最终效果](http://learnopengl.com/img/lighting/lighting_maps_exercise4.png)

|

- 添加一个叫做**放射光贴图(Emission Map)**的东西,即记录每个片段发光值(Emission Value)大小的贴图,发光值是(模拟)物体自身**发光(Emit)**时可能产生的颜色。这样的话物体就可以忽略环境光自身发光。通常在你看到游戏里某个东西(比如 [机器人的眼](http://www.witchbeam.com.au/unityboard/shaders_enemy.jpg),或是[箱子上的小灯](http://www.tomdalling.com/images/posts/modern-opengl-08/emissive.png))在发光时,使用的就是放射光贴图。使用[这个](../img/02/04/matrix.jpg)贴图(作者为 creativesam)作为放射光贴图并使用在箱子上,你就会看到箱子上有会发光的字了。[参考解答](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/lighting_maps-exercise4),[片段着色器](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/lighting_maps-exercise4_fragment), [最终效果](../img/02/04/lighting_maps_exercise4.png)

|

||||||

|

|||||||

@@ -16,7 +16,7 @@

|

|||||||

|

|

||||||

我们知道的定向光源的一个好例子是,太阳。太阳和我们不是无限远,但它也足够远了,在计算光照的时候,我们感觉它就像无限远。在下面的图片里,来自于太阳的所有的光线都被定义为平行光:

|

我们知道的定向光源的一个好例子是,太阳。太阳和我们不是无限远,但它也足够远了,在计算光照的时候,我们感觉它就像无限远。在下面的图片里,来自于太阳的所有的光线都被定义为平行光:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

因为所有的光线都是平行的,对于场景中的每个物体光的方向都保持一致,物体和光源的位置保持怎样的关系都无所谓。由于光的方向向量保持一致,光照计算会和场景中的其他物体相似。

|

因为所有的光线都是平行的,对于场景中的每个物体光的方向都保持一致,物体和光源的位置保持怎样的关系都无所谓。由于光的方向向量保持一致,光照计算会和场景中的其他物体相似。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -82,7 +82,7 @@ glUniform3f(lightDirPos, -0.2f, -1.0f, -0.3f);

|

|||||||

|

|

||||||

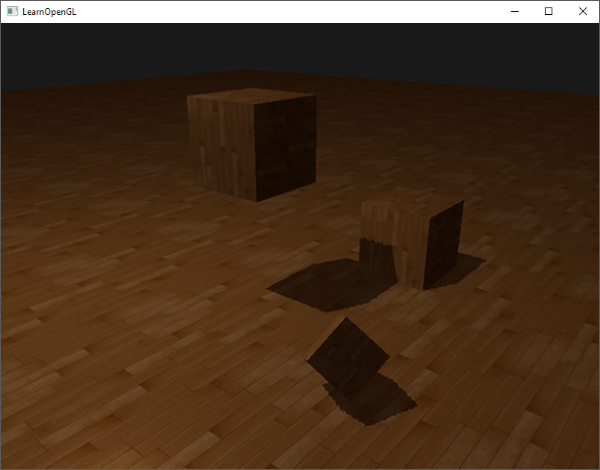

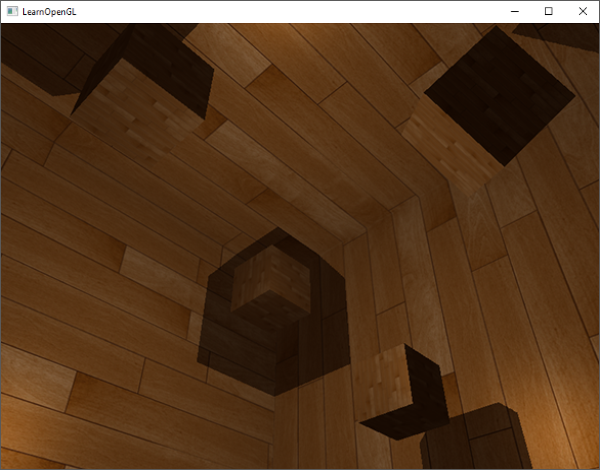

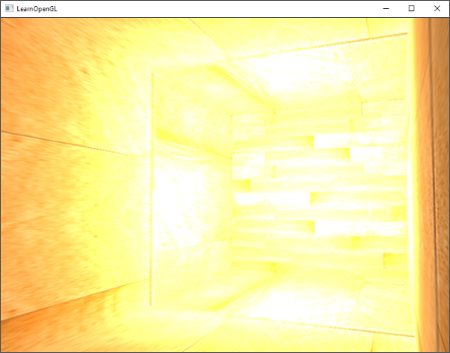

如果你现在编译应用,飞跃场景,它看起来像有一个太阳一样的光源,把光抛到物体身上。你可以看到`diffuse`和`specular`元素都对该光源进行反射了,就像天空上有一个光源吗?看起来就像这样:

|

如果你现在编译应用,飞跃场景,它看起来像有一个太阳一样的光源,把光抛到物体身上。你可以看到`diffuse`和`specular`元素都对该光源进行反射了,就像天空上有一个光源吗?看起来就像这样:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

你可以在这里获得[应用的所有代码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/light_casters_directional),这里是[顶点](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/lighting_maps&type=vertex)和[片段](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/light_casters_directional&type=fragment)着色器代码。

|

你可以在这里获得[应用的所有代码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/light_casters_directional),这里是[顶点](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/lighting_maps&type=vertex)和[片段](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/light_casters_directional&type=fragment)着色器代码。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -90,7 +90,7 @@ glUniform3f(lightDirPos, -0.2f, -1.0f, -0.3f);

|

|||||||

|

|

||||||

定向光作为全局光可以照亮整个场景,这非常棒,但是另一方面除了定向光,我们通常也需要几个点光源(Point Light),在场景里发亮。点光是一个在时间里有位置的光源,它向所有方向发光,光线随距离增加逐渐变暗。想象灯泡和火炬作为投光物,它们可以扮演点光的角色。

|

定向光作为全局光可以照亮整个场景,这非常棒,但是另一方面除了定向光,我们通常也需要几个点光源(Point Light),在场景里发亮。点光是一个在时间里有位置的光源,它向所有方向发光,光线随距离增加逐渐变暗。想象灯泡和火炬作为投光物,它们可以扮演点光的角色。

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

之前的教程我们已经使用了(最简单的)点光。我们指定了一个光源以及其所在的位置,它从这个位置向所有方向发散光线。然而,我们定义的光源所模拟光线的强度却不会因为距离变远而衰减,这使得看起来像是光源亮度极强。在大多数3D仿真场景中,我们更希望去模拟一个仅仅能照亮靠近光源点附近场景的光源,而不是照亮整个场景的光源。

|

之前的教程我们已经使用了(最简单的)点光。我们指定了一个光源以及其所在的位置,它从这个位置向所有方向发散光线。然而,我们定义的光源所模拟光线的强度却不会因为距离变远而衰减,这使得看起来像是光源亮度极强。在大多数3D仿真场景中,我们更希望去模拟一个仅仅能照亮靠近光源点附近场景的光源,而不是照亮整个场景的光源。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -114,7 +114,7 @@ $$

|

|||||||

|

|

||||||

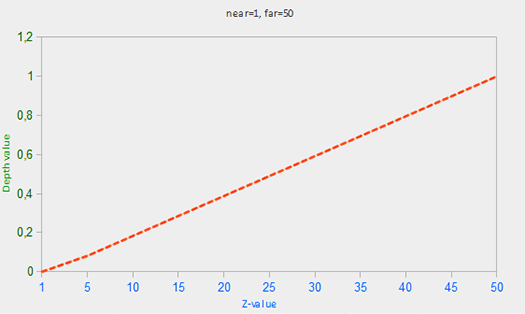

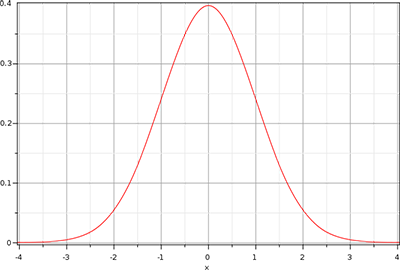

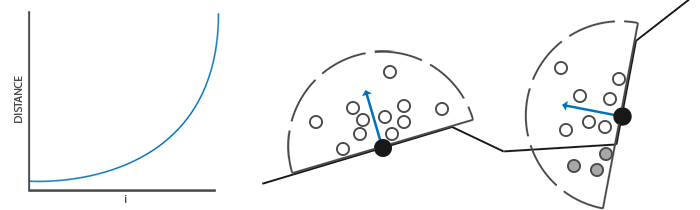

由于二次项的光会以线性方式减少,指导距离足够大的时候,就会超过一次项,之后,光的亮度会减少的更快。最后的效果就是光在近距离时亮度很高,但是距离变远亮度迅速降低,最后亮度降低速度再次变慢。下面的图展示了在100以内的范围,这样的衰减效果。

|

由于二次项的光会以线性方式减少,指导距离足够大的时候,就会超过一次项,之后,光的亮度会减少的更快。最后的效果就是光在近距离时亮度很高,但是距离变远亮度迅速降低,最后亮度降低速度再次变慢。下面的图展示了在100以内的范围,这样的衰减效果。

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

你可以看到当距离很近的时候光有最强的亮度,但是随着距离增大,亮度明显减弱,大约接近100的时候,就会慢下来。这就是我们想要的。

|

你可以看到当距离很近的时候光有最强的亮度,但是随着距离增大,亮度明显减弱,大约接近100的时候,就会慢下来。这就是我们想要的。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -187,7 +187,7 @@ specular *= attenuation;

|

|||||||

|

|

||||||

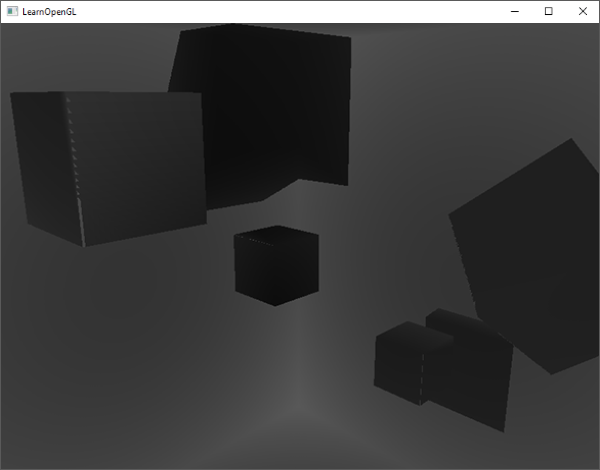

如果你运行应用后获得这样的效果:

|

如果你运行应用后获得这样的效果:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

你可以看到现在只有最近处的箱子的前面被照得最亮。后面的箱子一点都没被照亮,因为它们距离光源太远了。你可以在这里找到[应用源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/light_casters_point)和[片段着色器](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/light_casters_point&type=fragment)的代码。

|

你可以看到现在只有最近处的箱子的前面被照得最亮。后面的箱子一点都没被照亮,因为它们距离光源太远了。你可以在这里找到[应用源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/light_casters_point)和[片段着色器](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/light_casters_point&type=fragment)的代码。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -200,7 +200,7 @@ specular *= attenuation;

|

|||||||

|

|

||||||

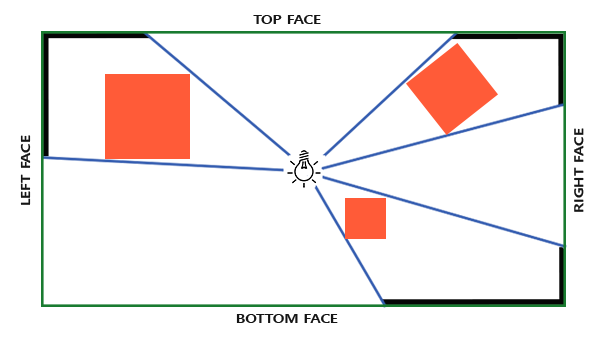

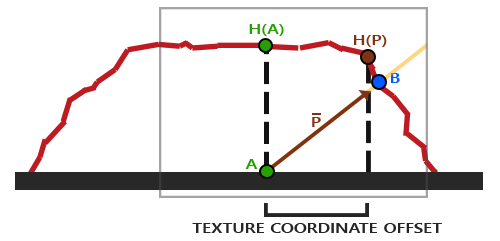

OpenGL中的聚光用世界空间位置,一个方向和一个指定了聚光半径的切光角来表示。我们计算的每个片段,如果片段在聚光的切光方向之间(就是在圆锥体内),我们就会把片段照亮。下面的图可以让你明白聚光是如何工作的:

|

OpenGL中的聚光用世界空间位置,一个方向和一个指定了聚光半径的切光角来表示。我们计算的每个片段,如果片段在聚光的切光方向之间(就是在圆锥体内),我们就会把片段照亮。下面的图可以让你明白聚光是如何工作的:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

* `LightDir`:从片段指向光源的向量。

|

* `LightDir`:从片段指向光源的向量。

|

||||||

* `SpotDir`:聚光所指向的方向。

|

* `SpotDir`:聚光所指向的方向。

|

||||||

@@ -253,13 +253,13 @@ color = vec4(light.ambient*vec3(texture(material.diffuse,TexCoords)), 1.0f);

|

|||||||

|

|

||||||

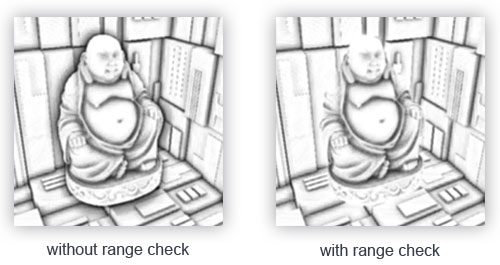

你可能奇怪为什么if条件中使用>符号而不是<符号。为了在聚光以内,`theta`不是应该比光的切光值更小吗?这没错,但是不要忘了,角度值是以余弦值来表示的,一个0度的角表示为1.0的余弦值,当一个角是90度的时候被表示为0.0的余弦值,你可以在这里看到:

|

你可能奇怪为什么if条件中使用>符号而不是<符号。为了在聚光以内,`theta`不是应该比光的切光值更小吗?这没错,但是不要忘了,角度值是以余弦值来表示的,一个0度的角表示为1.0的余弦值,当一个角是90度的时候被表示为0.0的余弦值,你可以在这里看到:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

现在你可以看到,余弦越是接近1.0,角度就越小。这就解释了为什么θ需要比切光值更大了。切光值当前被设置为12.5的余弦,它等于0.9978,所以θ的余弦值在0.9979和1.0之间,片段会在聚光内,被照亮。

|

现在你可以看到,余弦越是接近1.0,角度就越小。这就解释了为什么θ需要比切光值更大了。切光值当前被设置为12.5的余弦,它等于0.9978,所以θ的余弦值在0.9979和1.0之间,片段会在聚光内,被照亮。

|

||||||

|

|

||||||

运行应用,在聚光内的片段才会被照亮。这看起来像这样:

|

运行应用,在聚光内的片段才会被照亮。这看起来像这样:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

你可以在这里获得[全部源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/light_casters_spotlight_hard)和[片段着色器的源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/light_casters_spotlight_hard&type=fragment)。

|

你可以在这里获得[全部源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/light_casters_spotlight_hard)和[片段着色器的源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/light_casters_spotlight_hard&type=fragment)。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -310,7 +310,7 @@ specular* = intensity;

|

|||||||

|

|

||||||

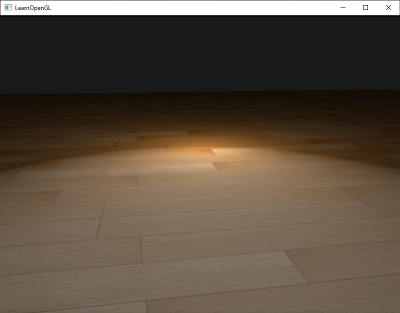

确定你把`outerCutOff`值添加到了`Light`结构体,并在应用中设置了它的uniform值。对于下面的图片,内部切光角`12.5f`,外部切光角是`17.5f`:

|

确定你把`outerCutOff`值添加到了`Light`结构体,并在应用中设置了它的uniform值。对于下面的图片,内部切光角`12.5f`,外部切光角是`17.5f`:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

看起来好多了。仔细看看内部和外部切光角,尝试创建一个符合你求的聚光。可以在这里找到应用源码,以及片段的源代码。

|

看起来好多了。仔细看看内部和外部切光角,尝试创建一个符合你求的聚光。可以在这里找到应用源码,以及片段的源代码。

|

||||||

|

|

||||||

|

|||||||

@@ -192,13 +192,13 @@ glm::vec3 pointLightPositions[] = {

|

|||||||

|

|

||||||

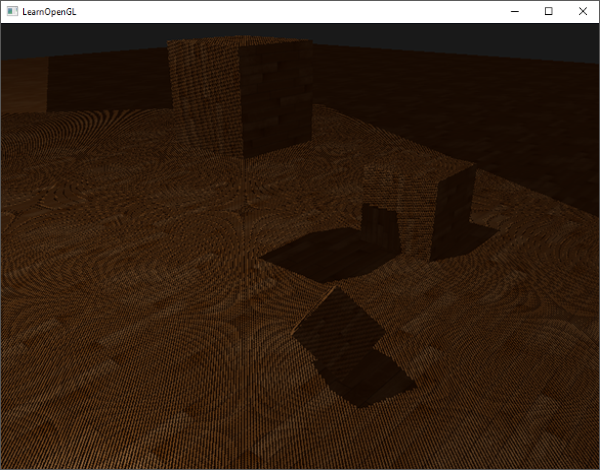

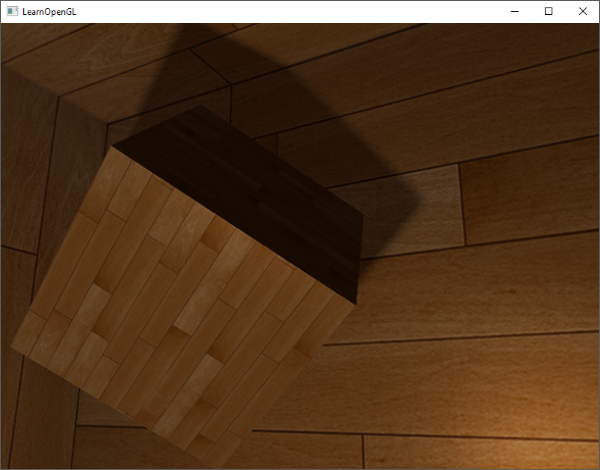

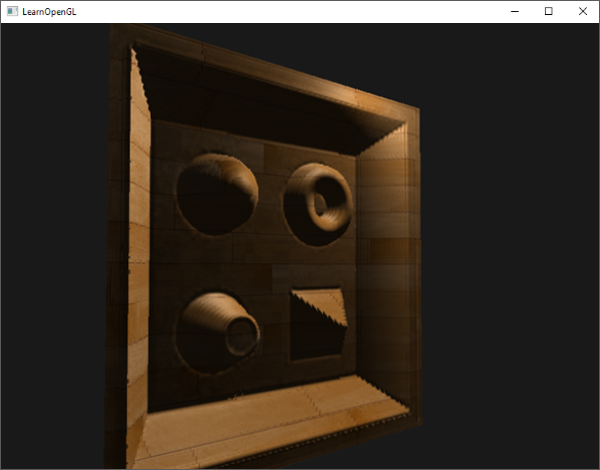

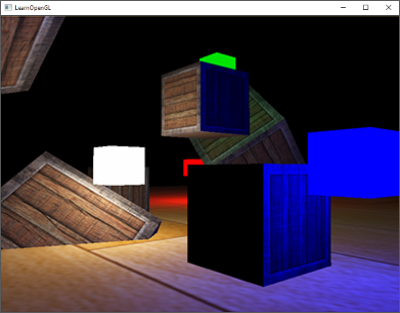

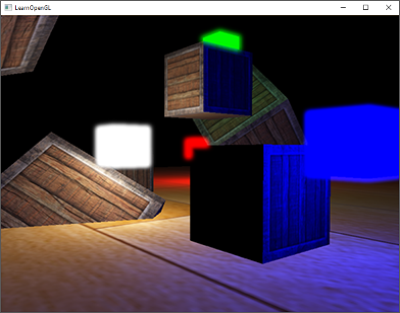

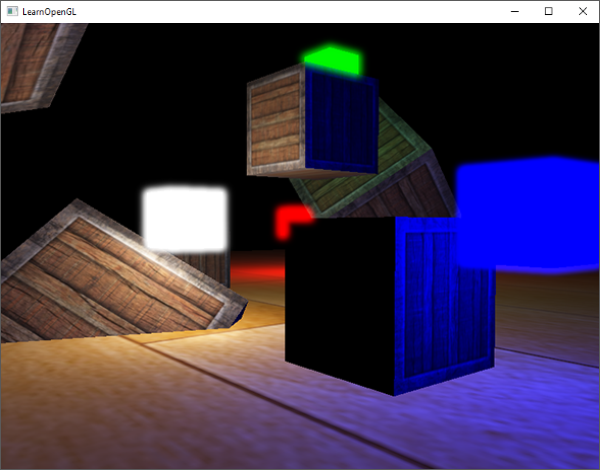

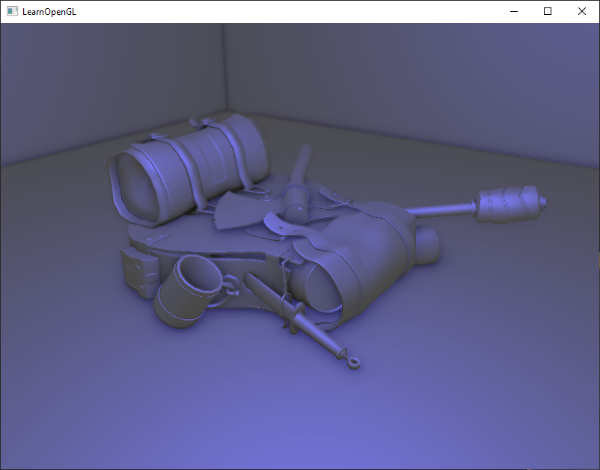

如果你在还是用了手电筒的话,将所有的光源结合起来看上去应该和下图差不多:

|

如果你在还是用了手电筒的话,将所有的光源结合起来看上去应该和下图差不多:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

你可以在此处获取本教程的[源代码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/multiple_lights),同时可以查看[顶点着色器](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/lighting_maps&type=vertex)和[片段着色器](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/multiple_lights&type=fragment)的代码。

|

你可以在此处获取本教程的[源代码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/multiple_lights),同时可以查看[顶点着色器](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/lighting_maps&type=vertex)和[片段着色器](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=lighting/multiple_lights&type=fragment)的代码。

|

||||||

|

|

||||||

上面的图片的光源都是使用默认的属性的效果,如果你尝试对光源属性做出各种修改尝试的话,会出现很多有意思的画面。很多艺术家和场景编辑器都提供大量的按钮或方式来修改光照以使用各种环境。使用最简单的光照属性的改变我们就足已创建有趣的视觉效果:

|

上面的图片的光源都是使用默认的属性的效果,如果你尝试对光源属性做出各种修改尝试的话,会出现很多有意思的画面。很多艺术家和场景编辑器都提供大量的按钮或方式来修改光照以使用各种环境。使用最简单的光照属性的改变我们就足已创建有趣的视觉效果:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

相信你现在已经对OpenGL的光照有很好的理解了。有了这些知识我们便可以创建丰富有趣的环境和氛围了。快试试改变所有的属性的值来创建你的光照环境吧!

|

相信你现在已经对OpenGL的光照有很好的理解了。有了这些知识我们便可以创建丰富有趣的环境和氛围了。快试试改变所有的属性的值来创建你的光照环境吧!

|

||||||

|

|

||||||

|

|||||||

@@ -20,7 +20,7 @@

|

|||||||

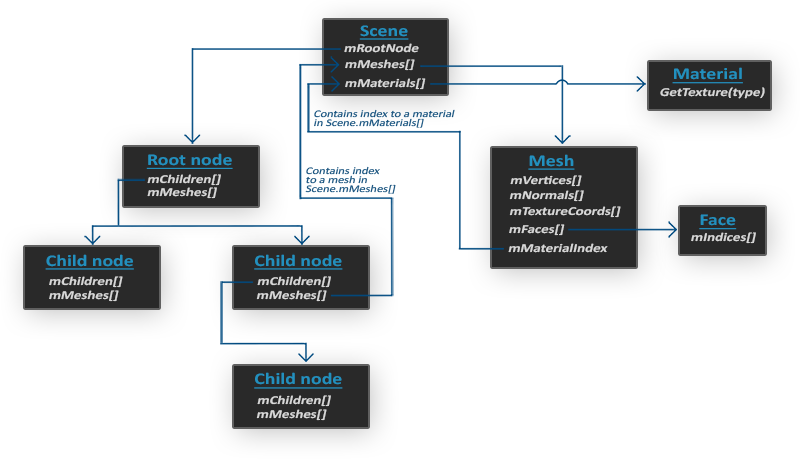

当导入一个模型文件时,即Assimp加载一整个包含所有模型和场景数据的模型文件到一个scene对象时,Assimp会为这个模型文件中的所有场景节点、模型节点都生成一个具有对应关系的数据结构,且将这些场景中的各种元素与模型数据对应起来。下图展示了一个简化的Assimp生成的模型文件数据结构:

|

当导入一个模型文件时,即Assimp加载一整个包含所有模型和场景数据的模型文件到一个scene对象时,Assimp会为这个模型文件中的所有场景节点、模型节点都生成一个具有对应关系的数据结构,且将这些场景中的各种元素与模型数据对应起来。下图展示了一个简化的Assimp生成的模型文件数据结构:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

- 所有的模型、场景数据都包含在scene对象中,如所有的材质和Mesh。同样,场景的根节点引用也包含在这个scene对象中

|

- 所有的模型、场景数据都包含在scene对象中,如所有的材质和Mesh。同样,场景的根节点引用也包含在这个scene对象中

|

||||||

|

|||||||

@@ -353,13 +353,13 @@ vector<Texture> loadMaterialTextures(aiMaterial* mat, aiTextureType type, string

|

|||||||

|

|

||||||

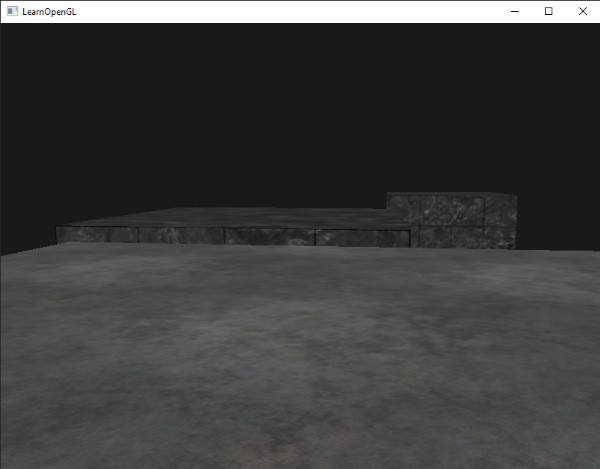

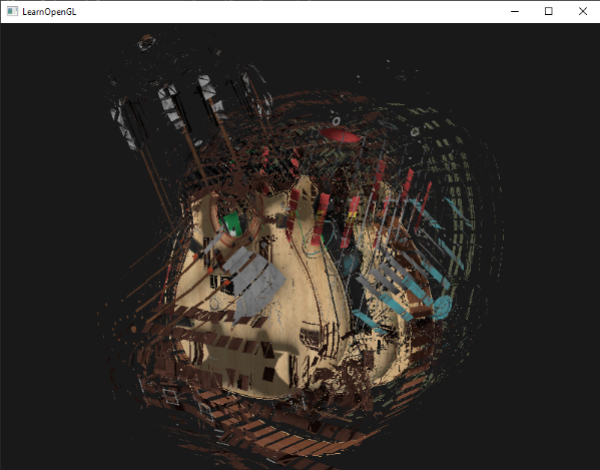

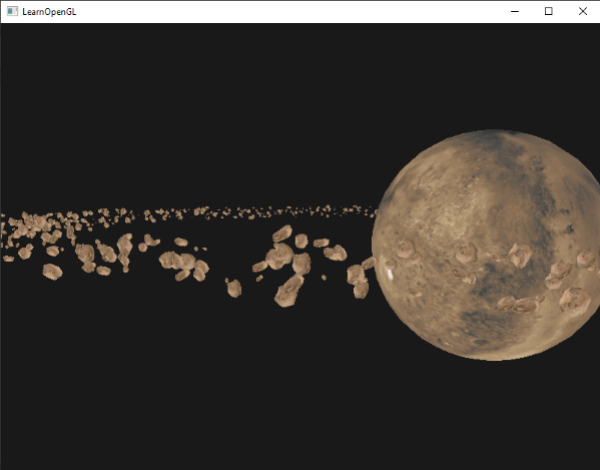

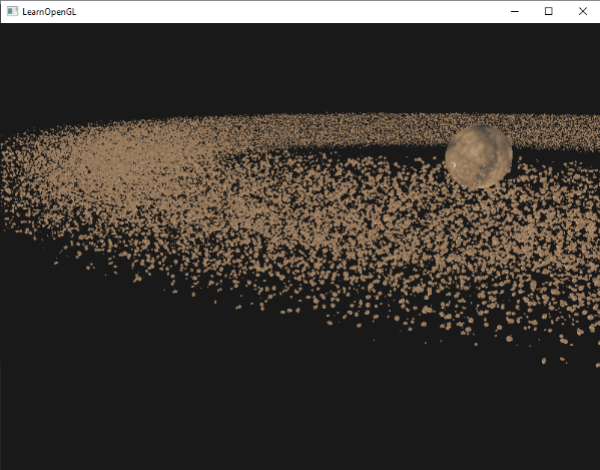

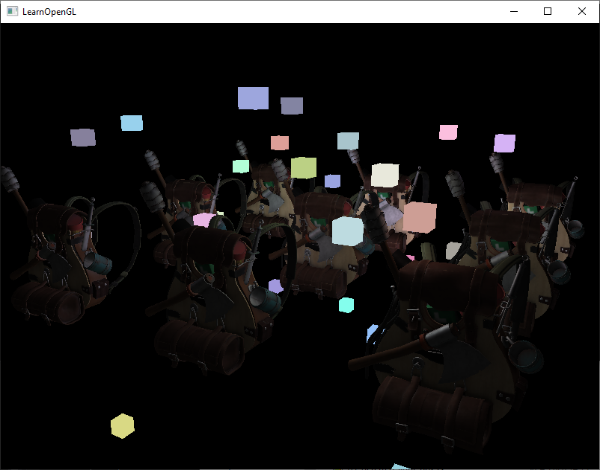

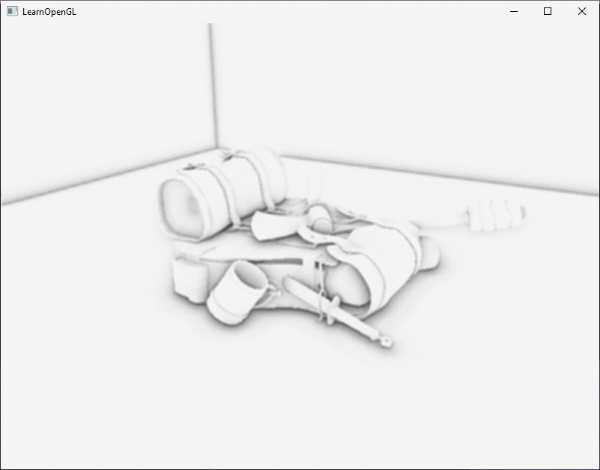

现在在代码中,声明一个Model对象,把它模型的文件位置传递给它。模型应该自动加载(如果没有错误的话)在游戏循环中使用它的Draw函数绘制这个对象。没有更多的缓冲配置,属性指针和渲染命令,仅仅简单的一行。如果你创建几个简单的着色器,像素着色器只输出对象的漫反射贴图颜色,结果看上去会有点像这样:

|

现在在代码中,声明一个Model对象,把它模型的文件位置传递给它。模型应该自动加载(如果没有错误的话)在游戏循环中使用它的Draw函数绘制这个对象。没有更多的缓冲配置,属性指针和渲染命令,仅仅简单的一行。如果你创建几个简单的着色器,像素着色器只输出对象的漫反射贴图颜色,结果看上去会有点像这样:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

你可以从这里找到带有[顶点](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=model_loading/model&type=vertex)和[片段](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=model_loading/model&type=fragment)着色器的[完整的源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=model_loading/model_diffuse)。

|

你可以从这里找到带有[顶点](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=model_loading/model&type=vertex)和[片段](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=model_loading/model&type=fragment)着色器的[完整的源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=model_loading/model_diffuse)。

|

||||||

|

|

||||||

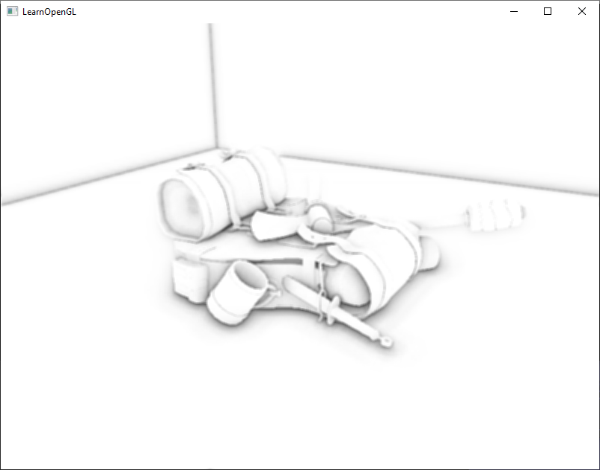

因为我们之前学习过光照教程,可以更加富有创造性的引入两个点光源渲染方程,结合镜面贴图获得惊艳效果:

|

因为我们之前学习过光照教程,可以更加富有创造性的引入两个点光源渲染方程,结合镜面贴图获得惊艳效果:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

甚至我不得不承认这个相比之前用过的容器酷炫多了。使用Assimp,你可以载入无数在互联网上找到的模型。有相当多可以以多种文件格式下载免费3D模型的资源网站。一定注意,有些模型仍然不能很好的载入,纹理路径无效或者这种格式Assimp不能读取。

|

甚至我不得不承认这个相比之前用过的容器酷炫多了。使用Assimp,你可以载入无数在互联网上找到的模型。有相当多可以以多种文件格式下载免费3D模型的资源网站。一定注意,有些模型仍然不能很好的载入,纹理路径无效或者这种格式Assimp不能读取。

|

||||||

|

|

||||||

|

|||||||

@@ -73,11 +73,11 @@ glDepthFunc(GL_ALWAYS);

|

|||||||

|

|

||||||

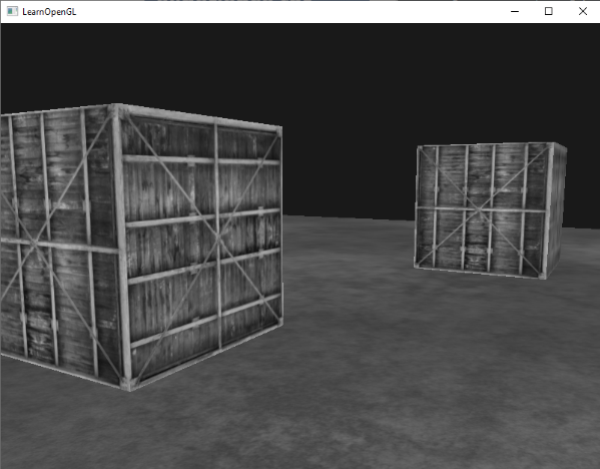

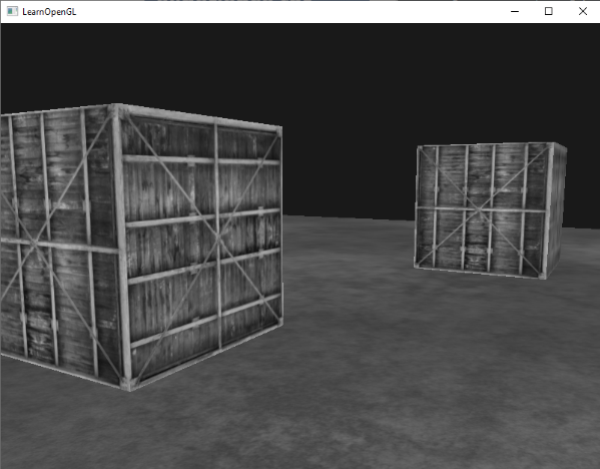

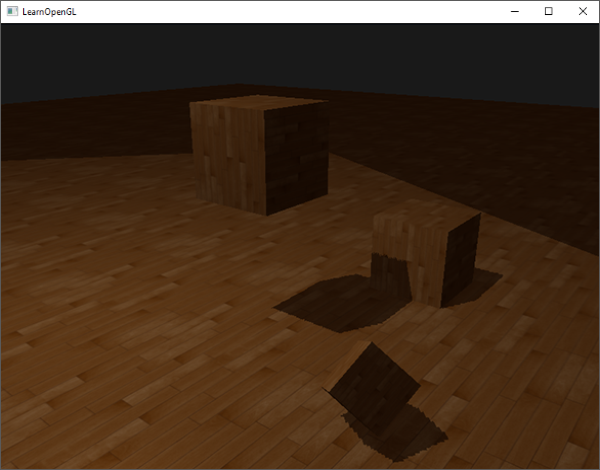

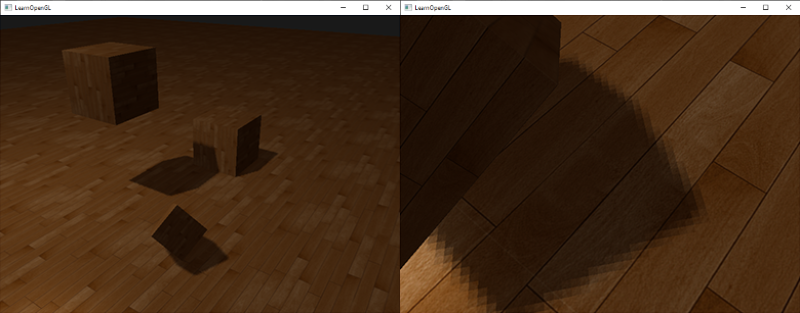

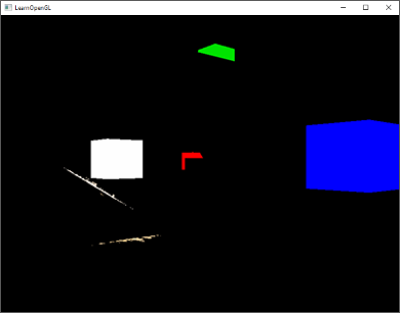

这和我们没有启用深度测试得到了相同的行为。深度测试只是简单地通过,所以这样最后绘制的片段就会呈现在之前绘制的片段前面,即使他们应该在前面。由于我们最后绘制地板平面,那么平面的片段会覆盖每个容器的片段:

|

这和我们没有启用深度测试得到了相同的行为。深度测试只是简单地通过,所以这样最后绘制的片段就会呈现在之前绘制的片段前面,即使他们应该在前面。由于我们最后绘制地板平面,那么平面的片段会覆盖每个容器的片段:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

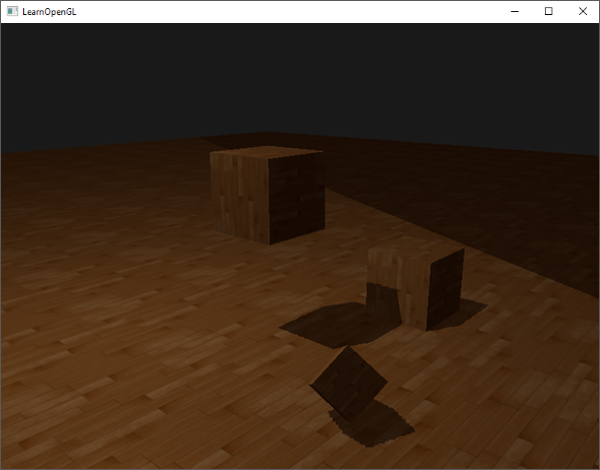

重新设置到`GL_LESS`给了我们曾经的场景:

|

重新设置到`GL_LESS`给了我们曾经的场景:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

## 深度值精度

|

## 深度值精度

|

||||||

|

|

||||||

@@ -89,7 +89,7 @@ $$

|

|||||||

|

|

||||||

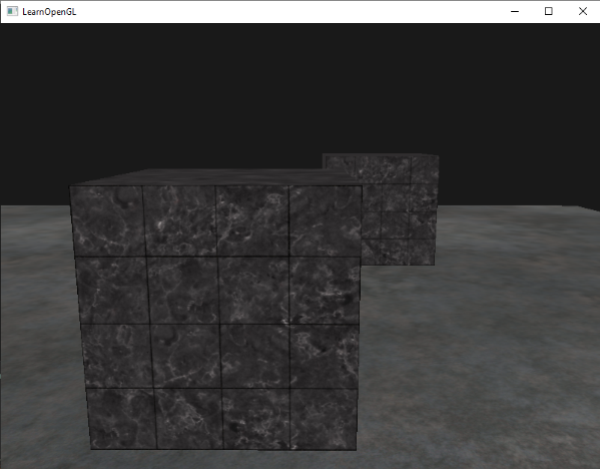

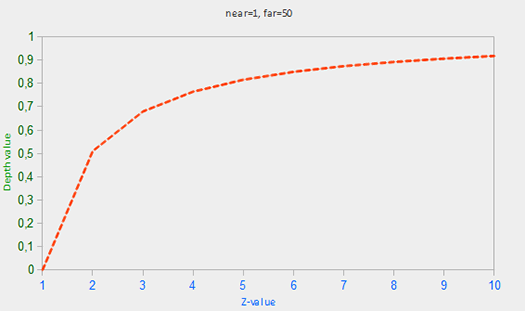

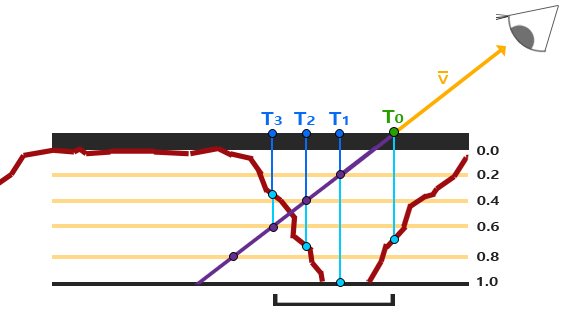

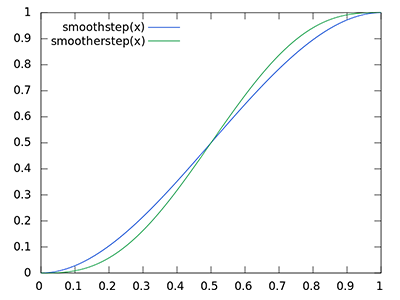

这里far和near是我们用来提供到投影矩阵设置可见视图截锥的远近值 (见[坐标系](../01 Getting started/08 Coordinate Systems.md))。方程带内锥截体的深度值 z,并将其转换到 [0,1] 范围。在下面的图给出 z 值和其相应的深度值的关系:

|

这里far和near是我们用来提供到投影矩阵设置可见视图截锥的远近值 (见[坐标系](../01 Getting started/08 Coordinate Systems.md))。方程带内锥截体的深度值 z,并将其转换到 [0,1] 范围。在下面的图给出 z 值和其相应的深度值的关系:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

!!! Important

|

!!! Important

|

||||||

|

|

||||||

@@ -105,7 +105,7 @@ $$

|

|||||||

|

|

||||||

如果你不知道这个方程到底怎么回事也不必担心。要记住的重要一点是在深度缓冲区的值不是线性的屏幕空间 (它们在视图空间投影矩阵应用之前是线性)。值为 0.5 在深度缓冲区并不意味着该对象的 z 值是投影平头截体的中间;顶点的 z 值是实际上相当接近近平面!你可以看到 z 值和产生深度缓冲区的值在下列图中的非线性关系:

|

如果你不知道这个方程到底怎么回事也不必担心。要记住的重要一点是在深度缓冲区的值不是线性的屏幕空间 (它们在视图空间投影矩阵应用之前是线性)。值为 0.5 在深度缓冲区并不意味着该对象的 z 值是投影平头截体的中间;顶点的 z 值是实际上相当接近近平面!你可以看到 z 值和产生深度缓冲区的值在下列图中的非线性关系:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

正如你所看到,一个附近的物体的小的 z 值因此给了我们很高的深度精度。变换 (从观察者的角度) 的 z 值的方程式被嵌入在投影矩阵,所以当我们变换顶点坐标从视图到裁剪,然后到非线性方程应用了的屏幕空间中。如果你好奇的投影矩阵究竟做了什么我建议阅读[这个文章](http://www.songho.ca/opengl/gl_projectionmatrix.html)。

|

正如你所看到,一个附近的物体的小的 z 值因此给了我们很高的深度精度。变换 (从观察者的角度) 的 z 值的方程式被嵌入在投影矩阵,所以当我们变换顶点坐标从视图到裁剪,然后到非线性方程应用了的屏幕空间中。如果你好奇的投影矩阵究竟做了什么我建议阅读[这个文章](http://www.songho.ca/opengl/gl_projectionmatrix.html)。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -126,7 +126,7 @@ void main()

|

|||||||

|

|

||||||

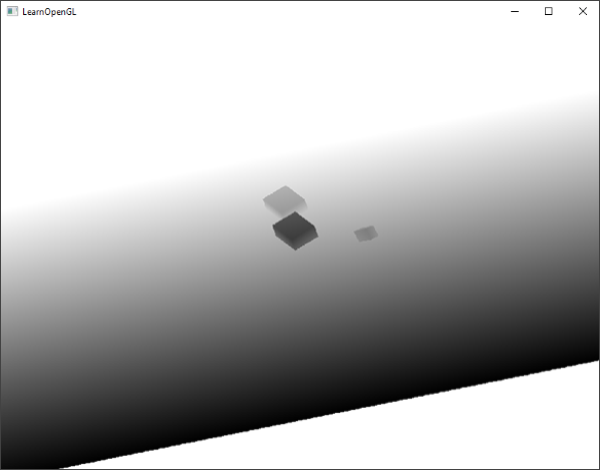

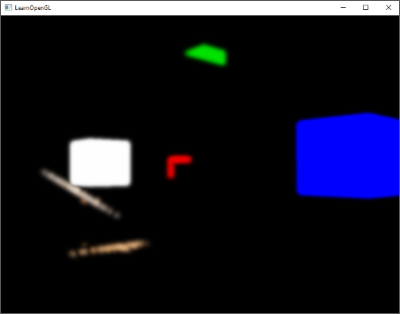

你可能还记得从上一节中的屏幕空间的深度值是非线性如他们在z很小的时候有很高的精度,,较大的 z 值有较低的精度。该片段的深度值会迅速增加,所以几乎所有顶点的深度值接近 1.0。如果我们小心的靠近物体,你最终可能会看到的色彩越来越暗,意味着它们的 z 值越来越小:

|

你可能还记得从上一节中的屏幕空间的深度值是非线性如他们在z很小的时候有很高的精度,,较大的 z 值有较低的精度。该片段的深度值会迅速增加,所以几乎所有顶点的深度值接近 1.0。如果我们小心的靠近物体,你最终可能会看到的色彩越来越暗,意味着它们的 z 值越来越小:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

这清楚地表明深度值的非线性特性。近的物体相对远的物体对的深度值比对象较大的影响。只移动几英寸就能让暗色完全变亮。

|

这清楚地表明深度值的非线性特性。近的物体相对远的物体对的深度值比对象较大的影响。只移动几英寸就能让暗色完全变亮。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -172,7 +172,7 @@ void main()

|

|||||||

|

|

||||||

如果现在运行该应用程序,我们得到在距离实际上线性的深度值。尝试移动现场周围看到深度值线性变化

|

如果现在运行该应用程序,我们得到在距离实际上线性的深度值。尝试移动现场周围看到深度值线性变化

|

||||||

|

|

||||||

。

|

。

|

||||||

|

|

||||||

颜色主要是黑色的因为深度值线性范围从 0.1 的近平面到 100 的远平面,那里离我们很远。其结果是,我们相对靠近近平面,从而得到较低 (较暗) 的深度值。

|

颜色主要是黑色的因为深度值线性范围从 0.1 的近平面到 100 的远平面,那里离我们很远。其结果是,我们相对靠近近平面,从而得到较低 (较暗) 的深度值。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -184,7 +184,7 @@ void main()

|

|||||||

|

|

||||||

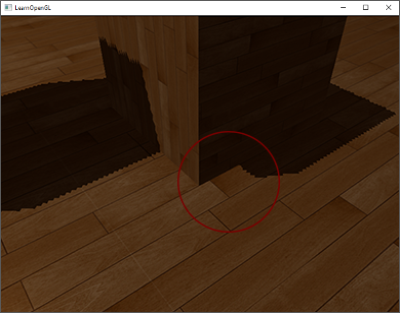

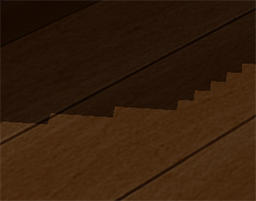

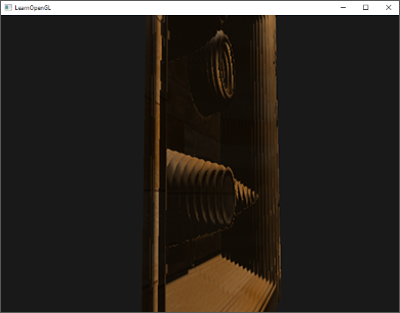

如果您移动摄像机到容器的里面,那么这个影响清晰可,容器的底部不断切换容器的平面和地板的平面:

|

如果您移动摄像机到容器的里面,那么这个影响清晰可,容器的底部不断切换容器的平面和地板的平面:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

深度冲突是深度缓冲区的普遍问题,当对象的距离越远一般越强(因为深度缓冲区在z值非常大的时候没有很高的精度)。深度冲突还无法完全避免,但有一般的几个技巧,将有助于减轻或完全防止深度冲突在你的场景中的出现:

|

深度冲突是深度缓冲区的普遍问题,当对象的距离越远一般越强(因为深度缓冲区在z值非常大的时候没有很高的精度)。深度冲突还无法完全避免,但有一般的几个技巧,将有助于减轻或完全防止深度冲突在你的场景中的出现:

|

||||||

|

|

||||||

|

|||||||

@@ -16,7 +16,7 @@

|

|||||||

|

|

||||||

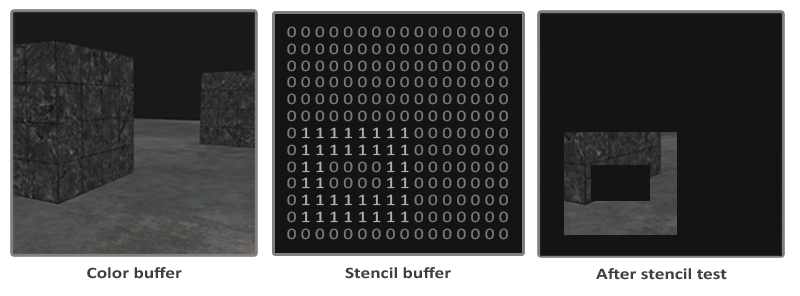

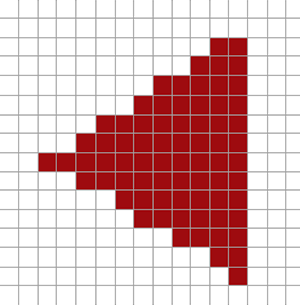

下面是一个模板缓冲的简单例子:

|

下面是一个模板缓冲的简单例子:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

模板缓冲先清空模板缓冲设置所有片段的模板值为0,然后开启矩形片段用1填充。场景中的模板值为1的那些片段才会被渲染(其他的都被丢弃)。

|

模板缓冲先清空模板缓冲设置所有片段的模板值为0,然后开启矩形片段用1填充。场景中的模板值为1的那些片段才会被渲染(其他的都被丢弃)。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -102,7 +102,7 @@ GL_INVERT | Bitwise inverts the current stencil buffer value.

|

|||||||

|

|

||||||

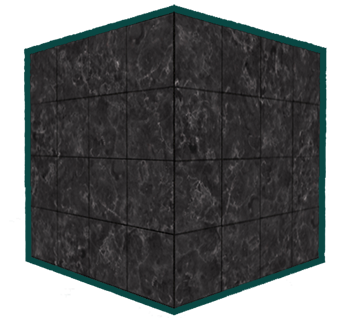

看了前面的部分你未必能理解模板测试是如何工作的,所以我们会展示一个用模板测试实现的一个特别的和有用的功能,叫做**物体轮廓(Object Outlining)**。

|

看了前面的部分你未必能理解模板测试是如何工作的,所以我们会展示一个用模板测试实现的一个特别的和有用的功能,叫做**物体轮廓(Object Outlining)**。

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

物体轮廓就像它的名字所描述的那样,它能够给每个(或一个)物体创建一个有颜色的边。在策略游戏中当你打算选择一个单位的时候它特别有用。给物体加上轮廓的步骤如下:

|

物体轮廓就像它的名字所描述的那样,它能够给每个(或一个)物体创建一个有颜色的边。在策略游戏中当你打算选择一个单位的时候它特别有用。给物体加上轮廓的步骤如下:

|

||||||

|

|

||||||

@@ -190,7 +190,7 @@ glEnable(GL_DEPTH_TEST);

|

|||||||

|

|

||||||

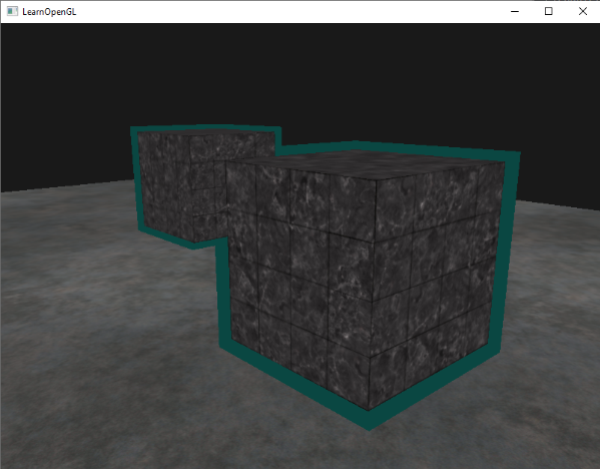

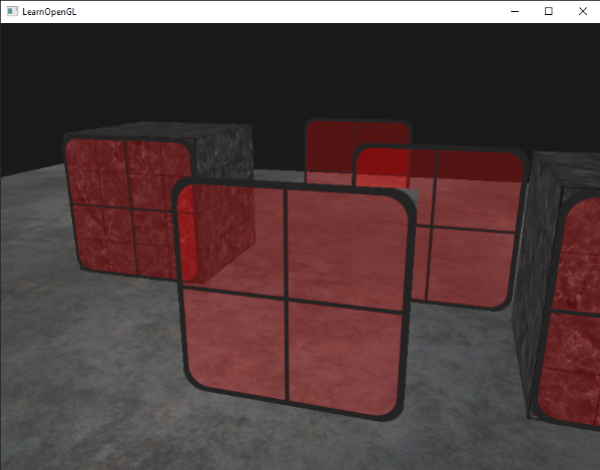

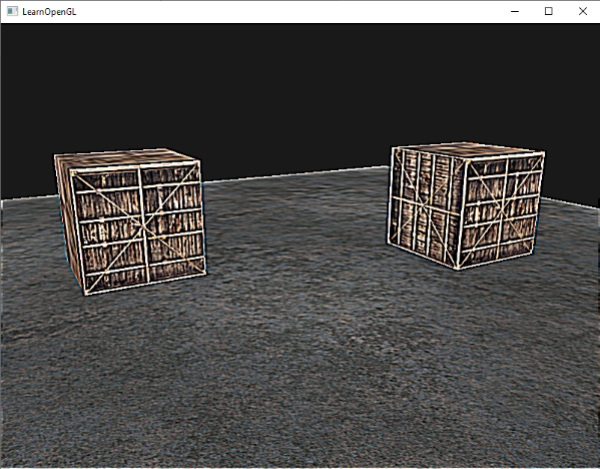

这个边框的算法的结果在深度测试教程的那个场景中,看起来像这样:

|

这个边框的算法的结果在深度测试教程的那个场景中,看起来像这样:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

在这里[查看源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/stencil_testing)和[着色器](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/depth_testing_func_shaders),看看完整的物体边框算法是怎样的。

|

在这里[查看源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/stencil_testing)和[着色器](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/depth_testing_func_shaders),看看完整的物体边框算法是怎样的。

|

||||||

|

|

||||||

|

|||||||

@@ -9,13 +9,13 @@

|

|||||||

|

|

||||||

在OpenGL中,物体透明技术通常被叫做**混合(Blending)**。透明是物体(或物体的一部分)非纯色而是混合色,这种颜色来自于不同浓度的自身颜色和它后面的物体颜色。一个有色玻璃窗就是一种透明物体,玻璃有自身的颜色,但是最终的颜色包含了所有玻璃后面的颜色。这也正是混合这名称的出处,因为我们将多种(来自于不同物体)颜色混合为一个颜色,透明使得我们可以看穿物体。

|

在OpenGL中,物体透明技术通常被叫做**混合(Blending)**。透明是物体(或物体的一部分)非纯色而是混合色,这种颜色来自于不同浓度的自身颜色和它后面的物体颜色。一个有色玻璃窗就是一种透明物体,玻璃有自身的颜色,但是最终的颜色包含了所有玻璃后面的颜色。这也正是混合这名称的出处,因为我们将多种(来自于不同物体)颜色混合为一个颜色,透明使得我们可以看穿物体。

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

透明物体可以是完全透明(它使颜色完全穿透)或者半透明的(它使颜色穿透的同时也显示自身颜色)。一个物体的透明度,被定义为它的颜色的alpha值。alpha颜色值是一个颜色向量的第四个元素,你可能已经看到很多了。在这个教程前,我们一直把这个元素设置为1.0,这样物体的透明度就是0.0,同样的,当alpha值是0.0时就表示物体是完全透明的,alpha值为0.5时表示物体的颜色由50%的自身的颜色和50%的后面的颜色组成。

|

透明物体可以是完全透明(它使颜色完全穿透)或者半透明的(它使颜色穿透的同时也显示自身颜色)。一个物体的透明度,被定义为它的颜色的alpha值。alpha颜色值是一个颜色向量的第四个元素,你可能已经看到很多了。在这个教程前,我们一直把这个元素设置为1.0,这样物体的透明度就是0.0,同样的,当alpha值是0.0时就表示物体是完全透明的,alpha值为0.5时表示物体的颜色由50%的自身的颜色和50%的后面的颜色组成。

|

||||||

|

|

||||||

我们之前所使用的纹理都是由3个颜色元素组成的:红、绿、蓝,但是有些纹理同样有一个内嵌的aloha通道,它为每个纹理像素(Texel)包含着一个alpha值。这个alpha值告诉我们纹理的哪个部分有透明度,以及这个透明度有多少。例如,下面的窗子纹理的玻璃部分的alpha值为0.25(它的颜色是完全红色,但是由于它有75的透明度,它会很大程度上反映出网站的背景色,看起来就不那么红了),角落部分alpha是0.0。

|

我们之前所使用的纹理都是由3个颜色元素组成的:红、绿、蓝,但是有些纹理同样有一个内嵌的aloha通道,它为每个纹理像素(Texel)包含着一个alpha值。这个alpha值告诉我们纹理的哪个部分有透明度,以及这个透明度有多少。例如,下面的[窗户纹理](../img/04/03/blending_transparent_window.png)的玻璃部分的alpha值为0.25(它的颜色是完全红色,但是由于它有75的透明度,它会很大程度上反映出网站的背景色,看起来就不那么红了),角落部分alpha是0.0。

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

我们很快就会把这个窗子纹理加到场景中,但是首先,我们将讨论一点简单的技术来实现纹理的半透明,也就是完全透明和完全不透明。

|

我们很快就会把这个窗子纹理加到场景中,但是首先,我们将讨论一点简单的技术来实现纹理的半透明,也就是完全透明和完全不透明。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -25,7 +25,7 @@

|

|||||||

|

|

||||||

下面的纹理正是这样的纹理,它既有完全不透明的部分(alpha值为1.0)也有完全透明的部分(alpha值为0.0),而没有半透明的部分。你可以看到没有草的部分,图片显示了网站的背景色,而不是它自身的那部分颜色。

|

下面的纹理正是这样的纹理,它既有完全不透明的部分(alpha值为1.0)也有完全透明的部分(alpha值为0.0),而没有半透明的部分。你可以看到没有草的部分,图片显示了网站的背景色,而不是它自身的那部分颜色。

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

所以,当向场景中添加像这样的纹理时,我们不希望看到一个方块图像,而是只显示实际的纹理像素,剩下的部分可以被看穿。我们要忽略(丢弃)纹理透明部分的像素,不必将这些片段储存到颜色缓冲中。在此之前,我们还要学一下如何加载一个带有透明像素的纹理。

|

所以,当向场景中添加像这样的纹理时,我们不希望看到一个方块图像,而是只显示实际的纹理像素,剩下的部分可以被看穿。我们要忽略(丢弃)纹理透明部分的像素,不必将这些片段储存到颜色缓冲中。在此之前,我们还要学一下如何加载一个带有透明像素的纹理。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -82,7 +82,7 @@ glBindVertexArray(0);

|

|||||||

```

|

```

|

||||||

|

|

||||||

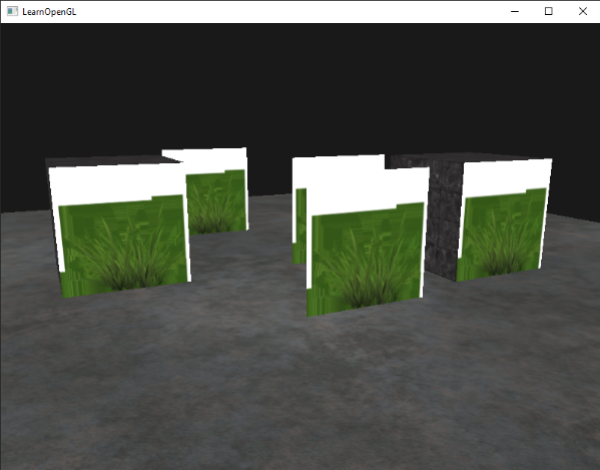

运行程序你将看到:

|

运行程序你将看到:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

出现这种情况是因为OpenGL默认是不知道如何处理alpha值的,不知道何时忽略(丢弃)它们。我们不得不手动做这件事。幸运的是这很简单,感谢着色器,GLSL为我们提供了discard命令,它保证了片段不会被进一步处理,这样就不会进入颜色缓冲。有了这个命令我们就可以在片段着色器中检查一个片段是否有在一定的阈限下的alpha值,如果有,那么丢弃这个片段,就好像它不存在一样:

|

出现这种情况是因为OpenGL默认是不知道如何处理alpha值的,不知道何时忽略(丢弃)它们。我们不得不手动做这件事。幸运的是这很简单,感谢着色器,GLSL为我们提供了discard命令,它保证了片段不会被进一步处理,这样就不会进入颜色缓冲。有了这个命令我们就可以在片段着色器中检查一个片段是否有在一定的阈限下的alpha值,如果有,那么丢弃这个片段,就好像它不存在一样:

|

||||||

|

|

||||||

@@ -105,7 +105,7 @@ void main()

|

|||||||

|

|

||||||

在这儿我们检查被采样纹理颜色包含着一个低于0.1这个阈限的alpha值,如果有,就丢弃这个片段。这个片段着色器能够保证我们只渲染哪些不是完全透明的片段。现在我们来看看效果:

|

在这儿我们检查被采样纹理颜色包含着一个低于0.1这个阈限的alpha值,如果有,就丢弃这个片段。这个片段着色器能够保证我们只渲染哪些不是完全透明的片段。现在我们来看看效果:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

!!! Important

|

!!! Important

|

||||||

|

|

||||||

@@ -141,7 +141,7 @@ $$

|

|||||||

|

|

||||||

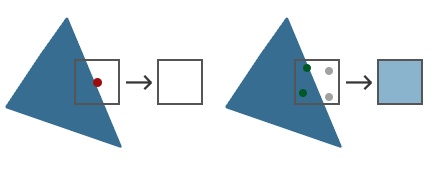

片段着色器运行完成并且所有的测试都通过以后,混合方程才能自由执行片段的颜色输出,当前它在颜色缓冲中(前面片段的颜色在当前片段之前储存)。源和目标颜色会自动被OpenGL设置,而源和目标因子可以让我们自由设置。我们来看一个简单的例子:

|

片段着色器运行完成并且所有的测试都通过以后,混合方程才能自由执行片段的颜色输出,当前它在颜色缓冲中(前面片段的颜色在当前片段之前储存)。源和目标颜色会自动被OpenGL设置,而源和目标因子可以让我们自由设置。我们来看一个简单的例子:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

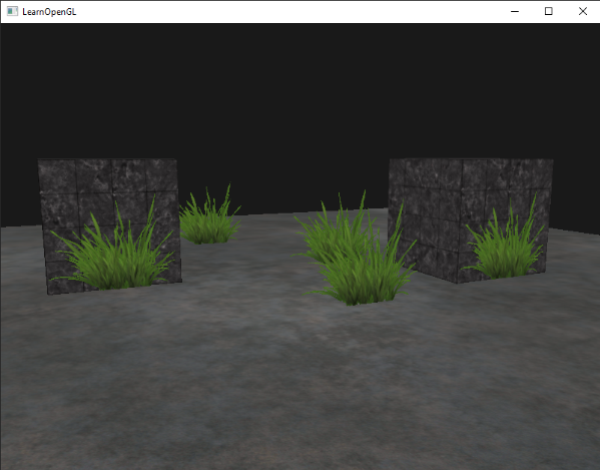

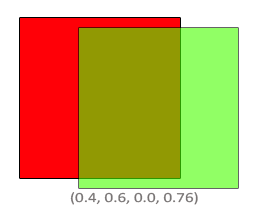

我们有两个方块,我们希望在红色方块上绘制绿色方块。红色方块会成为目标颜色(它会先进入颜色缓冲),我们将在红色方块上绘制绿色方块。

|

我们有两个方块,我们希望在红色方块上绘制绿色方块。红色方块会成为目标颜色(它会先进入颜色缓冲),我们将在红色方块上绘制绿色方块。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -153,7 +153,7 @@ $$

|

|||||||

|

|

||||||

最终方块结合部分包含了60%的绿色和40%的红色,得到一种脏兮兮的颜色:

|

最终方块结合部分包含了60%的绿色和40%的红色,得到一种脏兮兮的颜色:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

最后的颜色被储存到颜色缓冲中,取代先前的颜色。

|

最后的颜色被储存到颜色缓冲中,取代先前的颜色。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -232,7 +232,7 @@ void main()

|

|||||||

|

|

||||||

这一次(无论OpenGL什么时候去渲染一个片段),它都根据alpha值,把当前片段的颜色和颜色缓冲中的颜色进行混合。因为窗子的玻璃部分的纹理是半透明的,我们应该可以透过玻璃看到整个场景。

|

这一次(无论OpenGL什么时候去渲染一个片段),它都根据alpha值,把当前片段的颜色和颜色缓冲中的颜色进行混合。因为窗子的玻璃部分的纹理是半透明的,我们应该可以透过玻璃看到整个场景。

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

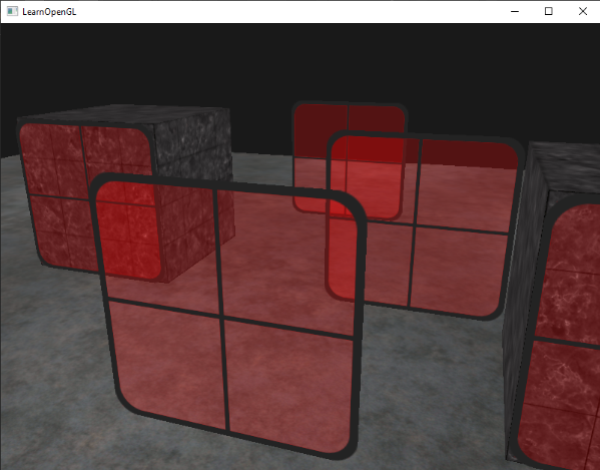

如果你仔细看看,就会注意到有些不对劲。前面的窗子透明部分阻塞了后面的。为什么会这样?

|

如果你仔细看看,就会注意到有些不对劲。前面的窗子透明部分阻塞了后面的。为什么会这样?

|

||||||

|

|

||||||

@@ -278,7 +278,7 @@ for(std::map<float,glm::vec3>::reverse_iterator it = sorted.rbegin(); it != sort

|

|||||||

|

|

||||||

我们从map得来一个逆序的迭代器,迭代出每个逆序的条目,然后把每个窗子的四边形平移到相应的位置。这个相对简单的方法对透明物体进行了排序,修正了前面的问题,现在场景看起来像这样:

|

我们从map得来一个逆序的迭代器,迭代出每个逆序的条目,然后把每个窗子的四边形平移到相应的位置。这个相对简单的方法对透明物体进行了排序,修正了前面的问题,现在场景看起来像这样:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

你可以[从这里得到完整的带有排序的源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/blending_sorted)。

|

你可以[从这里得到完整的带有排序的源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/blending_sorted)。

|

||||||

|

|

||||||

|

|||||||

@@ -22,7 +22,7 @@

|

|||||||

|

|

||||||

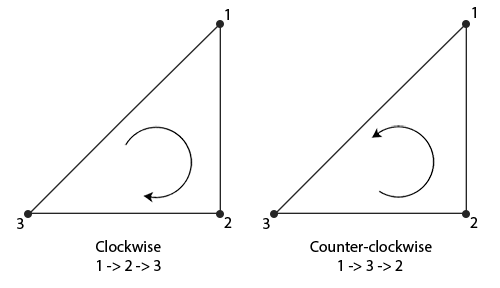

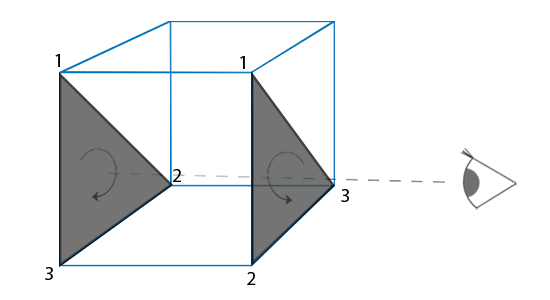

当我们定义一系列的三角顶点时,我们会把它们定义为一个特定的连接顺序(Winding Order),它们可能是**顺时针**的或**逆时针**的。每个三角形由3个顶点组成,我们从三角形的中间去看,从而把这三个顶点指定一个连接顺序。

|

当我们定义一系列的三角顶点时,我们会把它们定义为一个特定的连接顺序(Winding Order),它们可能是**顺时针**的或**逆时针**的。每个三角形由3个顶点组成,我们从三角形的中间去看,从而把这三个顶点指定一个连接顺序。

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

正如你所看到的那样,我们先定义了顶点1,接着我们定义顶点2或3,这个不同的选择决定了这个三角形的连接顺序。下面的代码展示出这点:

|

正如你所看到的那样,我们先定义了顶点1,接着我们定义顶点2或3,这个不同的选择决定了这个三角形的连接顺序。下面的代码展示出这点:

|

||||||

|

|

||||||

@@ -45,7 +45,7 @@ GLfloat vertices[] = {

|

|||||||

|

|

||||||

我们指定了它们以后,观察者面对的所有的三角形的顶点的连接顺序都是正确的,但是现在渲染的立方体另一面的三角形的顶点的连接顺序被反转。最终,我们所面对的三角形被视为正面朝向的三角形,后部的三角形被视为背面朝向的三角形。下图展示了这个效果:

|

我们指定了它们以后,观察者面对的所有的三角形的顶点的连接顺序都是正确的,但是现在渲染的立方体另一面的三角形的顶点的连接顺序被反转。最终,我们所面对的三角形被视为正面朝向的三角形,后部的三角形被视为背面朝向的三角形。下图展示了这个效果:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

在顶点数据中,我们定义的是两个逆时针顺序的三角形。然而,从观察者的方面看,后面的三角形是顺时针的,如果我们仍以1、2、3的顺序以观察者当面的视野看的话。即使我们以逆时针顺序定义后面的三角形,它现在还是变为顺时针。它正是我们打算剔除(丢弃)的不可见的面!

|

在顶点数据中,我们定义的是两个逆时针顺序的三角形。然而,从观察者的方面看,后面的三角形是顺时针的,如果我们仍以1、2、3的顺序以观察者当面的视野看的话。即使我们以逆时针顺序定义后面的三角形,它现在还是变为顺时针。它正是我们打算剔除(丢弃)的不可见的面!

|

||||||

|

|

||||||

@@ -95,7 +95,7 @@ glFrontFace(GL_CW);

|

|||||||

|

|

||||||

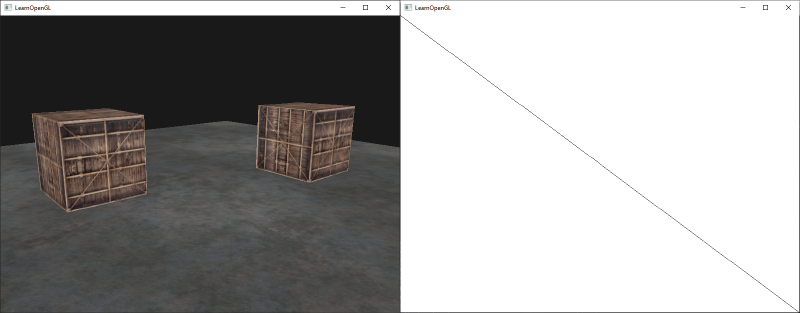

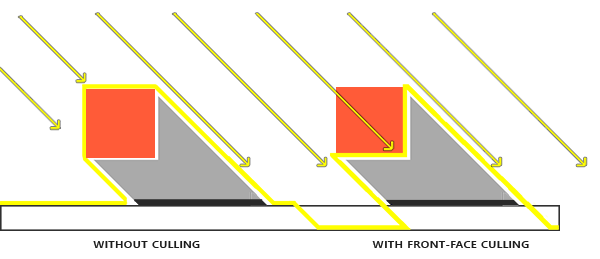

最后的结果只有背面被渲染了:

|

最后的结果只有背面被渲染了:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

要注意,你可以使用默认逆时针顺序剔除正面,来创建相同的效果:

|

要注意,你可以使用默认逆时针顺序剔除正面,来创建相同的效果:

|

||||||

|

|

||||||

|

|||||||

@@ -209,7 +209,7 @@ glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, 0);

|

|||||||

2. 绑定到默认帧缓冲。

|

2. 绑定到默认帧缓冲。

|

||||||

3. 绘制一个四边形,让它平铺到整个屏幕上,用新的帧缓冲的颜色缓冲作为他的纹理。

|

3. 绘制一个四边形,让它平铺到整个屏幕上,用新的帧缓冲的颜色缓冲作为他的纹理。

|

||||||

|

|

||||||

我们使用在深度测试教程中同一个场景进行绘制,但是这次使用老气横秋的[箱子纹理](http://learnopengl.com/img/textures/container.jpg)。

|

我们使用在深度测试教程中同一个场景进行绘制,但是这次使用老气横秋的[箱子纹理](../img/04/05/container.jpg)。

|

||||||

|

|

||||||

为了绘制四边形我们将会创建新的着色器。我们不打算引入任何花哨的变换矩阵,因为我们只提供已经是标准化设备坐标的[顶点坐标](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/framebuffers_quad_vertices),所以我们可以直接把它们作为顶点着色器的输出。顶点着色器看起来像这样:

|

为了绘制四边形我们将会创建新的着色器。我们不打算引入任何花哨的变换矩阵,因为我们只提供已经是标准化设备坐标的[顶点坐标](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/framebuffers_quad_vertices),所以我们可以直接把它们作为顶点着色器的输出。顶点着色器看起来像这样:

|

||||||

|

|

||||||

@@ -269,7 +269,7 @@ glBindVertexArray(0);

|

|||||||

|

|

||||||

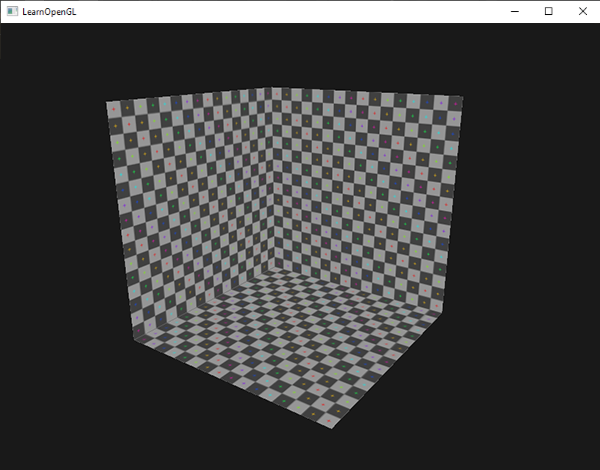

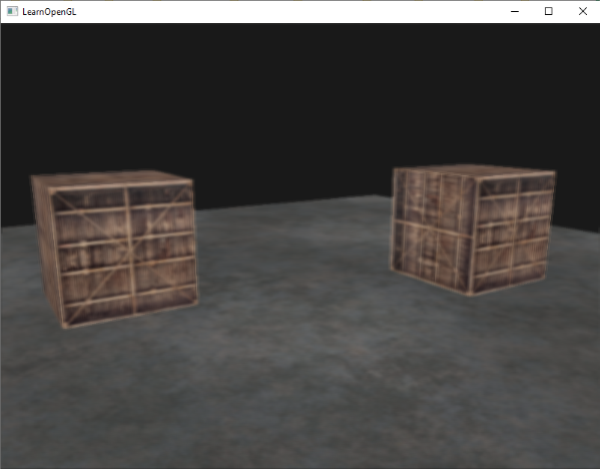

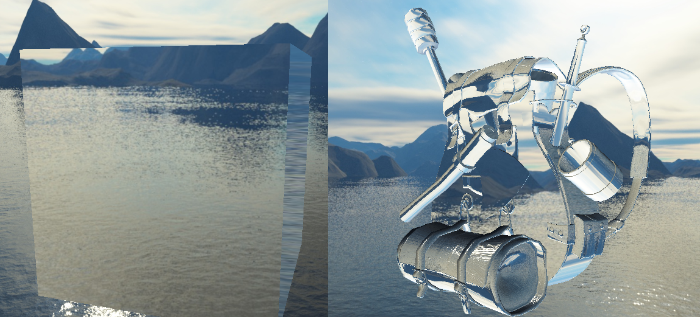

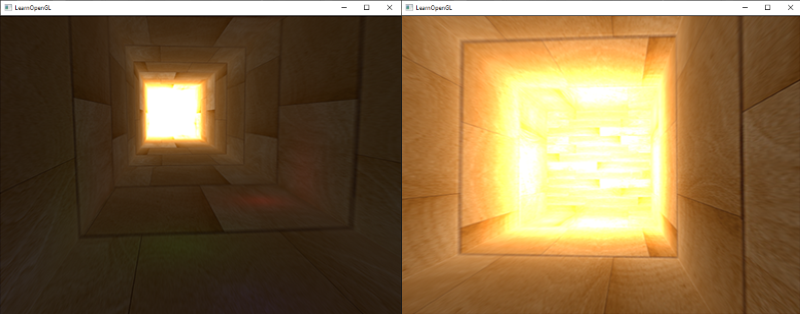

这里的确有很多地方会做错,所以如果你没有获得任何输出,尝试排查任何可能出现错误的地方,再次阅读教程中相关章节。如果每件事都做对了就一定能成功,你将会得到这样的输出:

|

这里的确有很多地方会做错,所以如果你没有获得任何输出,尝试排查任何可能出现错误的地方,再次阅读教程中相关章节。如果每件事都做对了就一定能成功,你将会得到这样的输出:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

左侧展示了和深度测试教程中一样的输出结果,但是这次却是渲染到一个简单的四边形上的。如果我们以线框方式显示的话,那么显然,我们只是绘制了一个默认帧缓冲中单调的四边形。

|

左侧展示了和深度测试教程中一样的输出结果,但是这次却是渲染到一个简单的四边形上的。如果我们以线框方式显示的话,那么显然,我们只是绘制了一个默认帧缓冲中单调的四边形。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -295,7 +295,7 @@ void main()

|

|||||||

|

|

||||||

虽然反相是一种相对简单的后处理特效,但是已经很有趣了:

|

虽然反相是一种相对简单的后处理特效,但是已经很有趣了:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

整个场景现在的颜色都反转了,只需在着色器中写一行代码就能做到,酷吧?

|

整个场景现在的颜色都反转了,只需在着色器中写一行代码就能做到,酷吧?

|

||||||

|

|

||||||

@@ -322,7 +322,7 @@ void main()

|

|||||||

}

|

}

|

||||||

```

|

```

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

## Kernel effects

|

## Kernel effects

|

||||||

|

|

||||||

@@ -382,7 +382,7 @@ void main()

|

|||||||

|

|

||||||

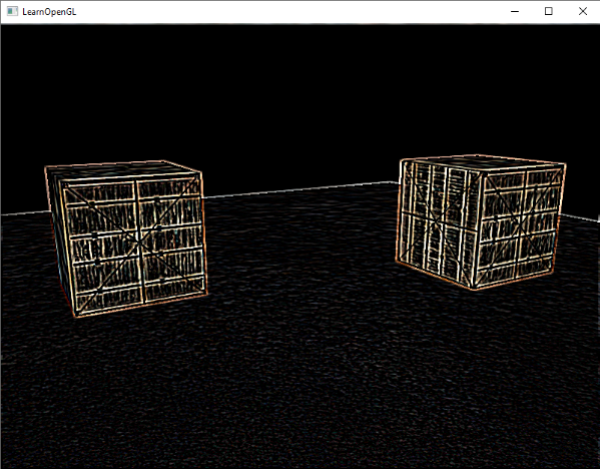

这个锐化的kernel看起来像这样:

|

这个锐化的kernel看起来像这样:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

这里创建的有趣的效果就好像你的玩家吞了某种麻醉剂产生的幻觉一样。

|

这里创建的有趣的效果就好像你的玩家吞了某种麻醉剂产生的幻觉一样。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -406,7 +406,7 @@ float kernel[9] = float[](

|

|||||||

|

|

||||||

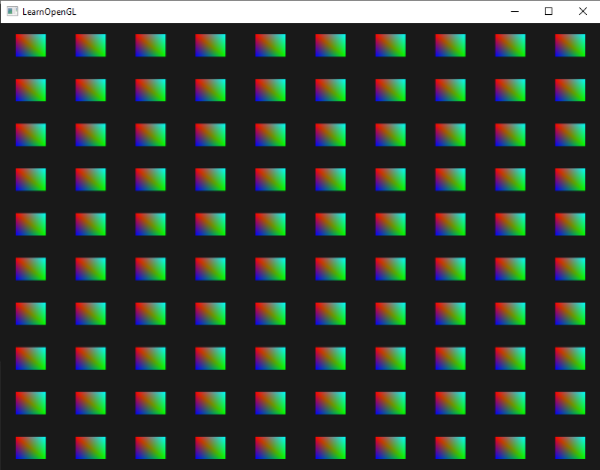

通过在像素着色器中改变kernel的float数组,我们就完全改变了之后的后处理效果.现在看起来会像是这样:

|

通过在像素着色器中改变kernel的float数组,我们就完全改变了之后的后处理效果.现在看起来会像是这样:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

这样的模糊效果具有创建许多有趣效果的潜力.例如,我们可以随着时间的变化改变模糊量,创建出类似于某人喝醉酒的效果,或者,当我们的主角摘掉眼镜的时候增加模糊.模糊也能为我们在后面的教程中提供都颜色值进行平滑处理的能力.

|

这样的模糊效果具有创建许多有趣效果的潜力.例如,我们可以随着时间的变化改变模糊量,创建出类似于某人喝醉酒的效果,或者,当我们的主角摘掉眼镜的时候增加模糊.模糊也能为我们在后面的教程中提供都颜色值进行平滑处理的能力.

|

||||||

|

|

||||||

@@ -422,11 +422,11 @@ $$

|

|||||||

|

|

||||||

这个kernel将所有的边提高亮度,而对其他部分进行暗化处理,当我们值关心一副图像的边缘的时候,它非常有用.

|

这个kernel将所有的边提高亮度,而对其他部分进行暗化处理,当我们值关心一副图像的边缘的时候,它非常有用.

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

在一些像Photoshop这样的软件中使用这些kernel作为图像操作工具/过滤器一点都不奇怪.因为掀开可以具有很强的平行处理能力,我们以实时进行针对每个像素的图像操作便相对容易,图像编辑工具因而更经常使用显卡来进行图像处理。

|

在一些像Photoshop这样的软件中使用这些kernel作为图像操作工具/过滤器一点都不奇怪.因为掀开可以具有很强的平行处理能力,我们以实时进行针对每个像素的图像操作便相对容易,图像编辑工具因而更经常使用显卡来进行图像处理。

|

||||||

|

|

||||||

## 练习

|

## 练习

|

||||||

|

|

||||||

* 你可以使用帧缓冲来创建一个后视镜吗?做到它,你必须绘制场景两次:一次正常绘制,另一次摄像机旋转180度后绘制.尝试在你的显示器顶端创建一个小四边形,在上面应用后视镜的镜面纹理:[解决方案](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/framebuffers-exercise1),[视觉效果](http://learnopengl.com/img/advanced/framebuffers_mirror.png)

|

* 你可以使用帧缓冲来创建一个后视镜吗?做到它,你必须绘制场景两次:一次正常绘制,另一次摄像机旋转180度后绘制.尝试在你的显示器顶端创建一个小四边形,在上面应用后视镜的镜面纹理:[解决方案](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/framebuffers-exercise1),[视觉效果](../img/04/05/framebuffers_mirror.png)

|

||||||

* 自己随意调整一下kernel值,创建出你自己后处理特效.尝试在网上搜索其他有趣的kernel.

|

* 自己随意调整一下kernel值,创建出你自己后处理特效.尝试在网上搜索其他有趣的kernel.

|

||||||

|

|||||||

@@ -12,7 +12,7 @@

|

|||||||

|

|

||||||

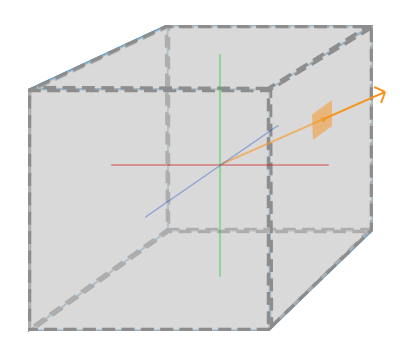

从立方体贴图上使用橘黄色向量采样一个纹理值看起来和下图有点像:

|

从立方体贴图上使用橘黄色向量采样一个纹理值看起来和下图有点像:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

!!! Important

|

!!! Important

|

||||||

|

|

||||||

@@ -96,17 +96,17 @@ void main()

|

|||||||

|

|

||||||

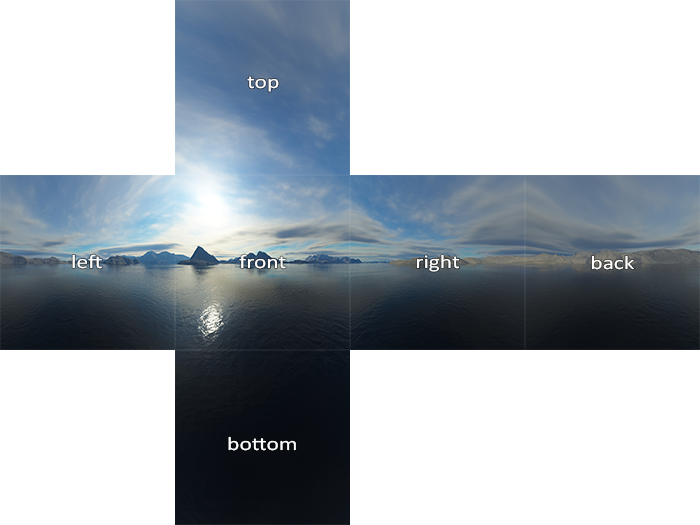

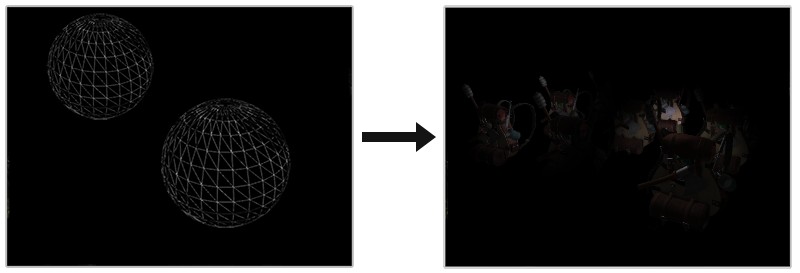

天空盒(Skybox)是一个包裹整个场景的立方体,它由6个图像构成一个环绕的环境,给玩家一种他所在的场景比实际的要大得多的幻觉。比如有些在视频游戏中使用的天空盒的图像是群山、白云或者满天繁星。比如下面的夜空繁星的图像就来自《上古卷轴》:

|

天空盒(Skybox)是一个包裹整个场景的立方体,它由6个图像构成一个环绕的环境,给玩家一种他所在的场景比实际的要大得多的幻觉。比如有些在视频游戏中使用的天空盒的图像是群山、白云或者满天繁星。比如下面的夜空繁星的图像就来自《上古卷轴》:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

你现在可能已经猜到立方体贴图完全满足天空盒的要求:我们有一个立方体,它有6个面,每个面需要一个贴图。上图中使用了几个夜空的图片给予玩家一种置身广袤宇宙的感觉,可实际上,他还是在一个小盒子之中。

|

你现在可能已经猜到立方体贴图完全满足天空盒的要求:我们有一个立方体,它有6个面,每个面需要一个贴图。上图中使用了几个夜空的图片给予玩家一种置身广袤宇宙的感觉,可实际上,他还是在一个小盒子之中。

|

||||||

|

|

||||||

网上有很多这样的天空盒的资源。[这个网站](http://www.custommapmakers.org/skyboxes.php)就提供了很多。这些天空盒图像通常有下面的样式:

|

网上有很多这样的天空盒的资源。[这个网站](http://www.custommapmakers.org/skyboxes.php)就提供了很多。这些天空盒图像通常有下面的样式:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

如果你把这6个面折叠到一个立方体中,你机会获得模拟了一个巨大的风景的立方体。有些资源所提供的天空盒比如这个例子6个图是连在一起的,你必须手工它们切割出来,不过大多数情况它们都是6个单独的纹理图像。

|

如果你把这6个面折叠到一个立方体中,你机会获得模拟了一个巨大的风景的立方体。有些资源所提供的天空盒比如这个例子6个图是连在一起的,你必须手工它们切割出来,不过大多数情况它们都是6个单独的纹理图像。

|

||||||

|

|

||||||

这个细致(高精度)的天空盒就是我们将在场景中使用的那个,你可以[在这里下载](http://learnopengl.com/img/textures/skybox.rar)。

|

这个细致(高精度)的天空盒就是我们将在场景中使用的那个,你可以[在这里下载](../img/04/06/skybox.rar)。

|

||||||

|

|

||||||

## 加载天空盒

|

## 加载天空盒

|

||||||

|

|

||||||

@@ -220,7 +220,7 @@ glm::mat4 view = glm::mat4(glm::mat3(camera.GetViewMatrix()));

|

|||||||

|

|

||||||

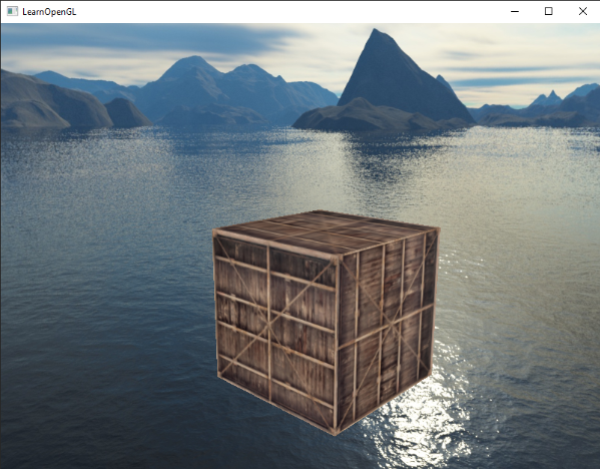

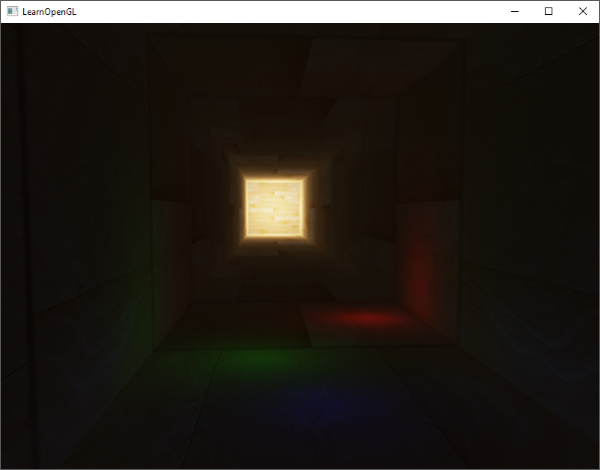

这会移除所有平移,但保留所有旋转,因此用户仍然能够向四面八方看。由于有了天空盒,场景即可变得巨大了。如果你添加些物体然后自由在其中游荡一会儿你会发现场景的真实度有了极大提升。最后的效果看起来像这样:

|

这会移除所有平移,但保留所有旋转,因此用户仍然能够向四面八方看。由于有了天空盒,场景即可变得巨大了。如果你添加些物体然后自由在其中游荡一会儿你会发现场景的真实度有了极大提升。最后的效果看起来像这样:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

[这里有全部源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/cubemaps_skybox),你可以对比一下你写的。

|

[这里有全部源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/cubemaps_skybox),你可以对比一下你写的。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -259,7 +259,7 @@ void main()

|

|||||||

|

|

||||||

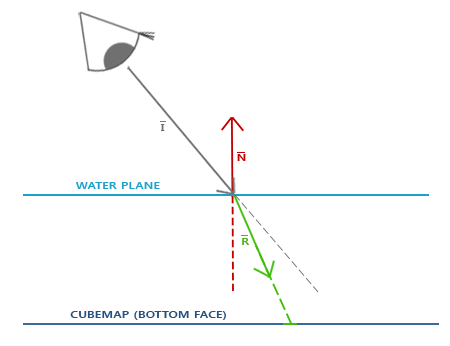

反射的基本思路不难。下图展示了我们如何计算反射向量,然后使用这个向量去从一个立方体贴图中采样:

|

反射的基本思路不难。下图展示了我们如何计算反射向量,然后使用这个向量去从一个立方体贴图中采样:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

我们基于观察方向向量I和物体的法线向量N计算出反射向量R。我们可以使用GLSL的内建函数reflect来计算这个反射向量。最后向量R作为一个方向向量对立方体贴图进行索引/采样,返回一个环境的颜色值。最后的效果看起来就像物体反射了天空盒。

|

我们基于观察方向向量I和物体的法线向量N计算出反射向量R。我们可以使用GLSL的内建函数reflect来计算这个反射向量。最后向量R作为一个方向向量对立方体贴图进行索引/采样,返回一个环境的颜色值。最后的效果看起来就像物体反射了天空盒。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -319,13 +319,13 @@ glBindVertexArray(0);

|

|||||||

|

|

||||||

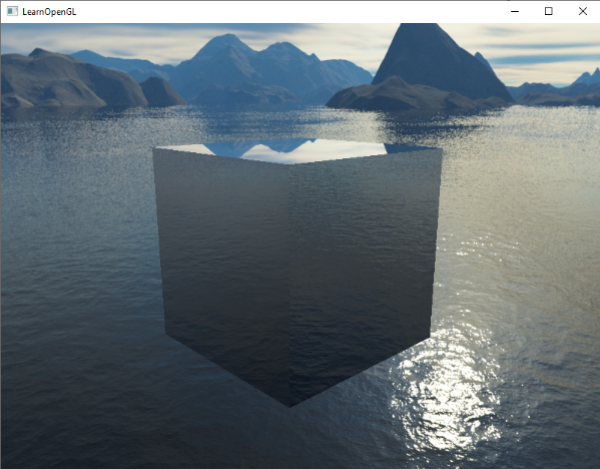

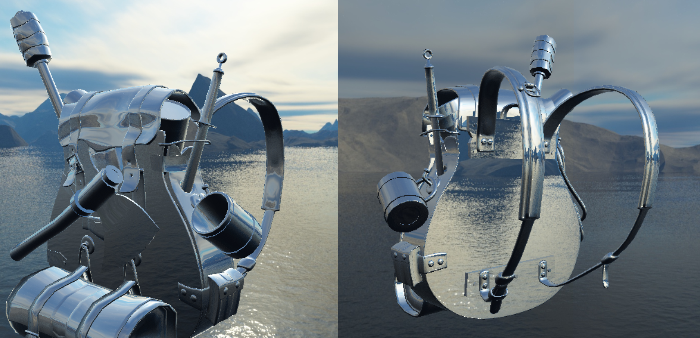

编译运行你的代码,你等得到一个镜子一样的箱子。箱子完美地反射了周围的天空盒:

|

编译运行你的代码,你等得到一个镜子一样的箱子。箱子完美地反射了周围的天空盒:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

你可以[从这里找到全部源代码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/cubemaps_reflection)。

|

你可以[从这里找到全部源代码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/cubemaps_reflection)。

|

||||||

|

|

||||||

当反射应用于整个物体之上的时候,物体看上去就像有一个像钢和铬这种高反射材质。如果我们加载[模型教程](../03 Model Loading/03 Model.md)中的纳米铠甲模型,我们就会获得一个铬金属制铠甲:

|

当反射应用于整个物体之上的时候,物体看上去就像有一个像钢和铬这种高反射材质。如果我们加载[模型教程](../03 Model Loading/03 Model.md)中的纳米铠甲模型,我们就会获得一个铬金属制铠甲:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

看起来挺惊艳,但是现实中大多数模型都不是完全反射的。我们可以引进反射贴图(reflection map)来使模型有另一层细节。和diffuse、specular贴图一样,我们可以从反射贴图上采样来决定fragment的反射率。使用反射贴图我们还可以决定模型的哪个部分有反射能力,以及强度是多少。本节的练习中,要由你来在我们早期创建的模型加载器引入反射贴图,这回极大的提升纳米服模型的细节。

|

看起来挺惊艳,但是现实中大多数模型都不是完全反射的。我们可以引进反射贴图(reflection map)来使模型有另一层细节。和diffuse、specular贴图一样,我们可以从反射贴图上采样来决定fragment的反射率。使用反射贴图我们还可以决定模型的哪个部分有反射能力,以及强度是多少。本节的练习中,要由你来在我们早期创建的模型加载器引入反射贴图,这回极大的提升纳米服模型的细节。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -335,7 +335,7 @@ glBindVertexArray(0);

|

|||||||

|

|

||||||

折射遵守[斯涅尔定律](http://en.wikipedia.org/wiki/Snell%27s_law),使用环境贴图看起来就像这样:

|

折射遵守[斯涅尔定律](http://en.wikipedia.org/wiki/Snell%27s_law),使用环境贴图看起来就像这样:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

我们有个观察向量I,一个法线向量N,这次折射向量是R。就像你所看到的那样,观察向量的方向有轻微弯曲。弯曲的向量R随后用来从立方体贴图上采样。

|

我们有个观察向量I,一个法线向量N,这次折射向量是R。就像你所看到的那样,观察向量的方向有轻微弯曲。弯曲的向量R随后用来从立方体贴图上采样。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -367,7 +367,7 @@ void main()

|

|||||||

|

|

||||||

通过改变折射指数你可以创建出完全不同的视觉效果。编译运行应用,结果也不是太有趣,因为我们只是用了一个普通箱子,这不能显示出折射的效果,看起来像个放大镜。使用同一个着色器,纳米服模型却可以展示出我们期待的效果:玻璃制物体。

|

通过改变折射指数你可以创建出完全不同的视觉效果。编译运行应用,结果也不是太有趣,因为我们只是用了一个普通箱子,这不能显示出折射的效果,看起来像个放大镜。使用同一个着色器,纳米服模型却可以展示出我们期待的效果:玻璃制物体。

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

你可以向想象一下,如果将光线、反射、折射和顶点的移动合理的结合起来就能创造出漂亮的水的图像。一定要注意,出于物理精确的考虑当光线离开物体的时候还要再次进行折射;现在我们简单的使用了单边(一次)折射,大多数目的都可以得到满足。

|

你可以向想象一下,如果将光线、反射、折射和顶点的移动合理的结合起来就能创造出漂亮的水的图像。一定要注意,出于物理精确的考虑当光线离开物体的时候还要再次进行折射;现在我们简单的使用了单边(一次)折射,大多数目的都可以得到满足。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -383,7 +383,7 @@ void main()

|

|||||||

|

|

||||||

## 练习

|

## 练习

|

||||||

|

|

||||||

- 尝试在模型加载中引进反射贴图,你将再次得到很大视觉效果的提升。这其中有几点需要注意:

|

- 尝试在之前模型加载小节的模型加载器中引进反射贴图,你可以在[这里](../img/04/06/nanosuit_reflection.zip)找到升级过的纳米装模型,反射贴图也包含在里面。这其中有几点需要注意:

|

||||||

- Assimp并不支持反射贴图,我们可以使用环境贴图的方式将反射贴图从`aiTextureType_AMBIENT`类型中来加载反射贴图的材质。

|

- Assimp并不支持反射贴图,我们可以使用环境贴图的方式将反射贴图从`aiTextureType_AMBIENT`类型中来加载反射贴图的材质。

|

||||||

- 我匆忙地使用反射贴图来作为镜面反射的贴图,而反射贴图并没有很好的映射在模型上:)。

|

- 我匆忙地使用反射贴图来作为镜面反射的贴图,而反射贴图并没有很好的映射在模型上:)。

|

||||||

- 由于加载模型已经占用了3个纹理单元,因此你要绑定天空盒到第4个纹理单元上,这样才能在同一个着色器内从天空盒纹理中取样。

|

- 由于加载模型已经占用了3个纹理单元,因此你要绑定天空盒到第4个纹理单元上,这样才能在同一个着色器内从天空盒纹理中取样。

|

||||||

@@ -391,4 +391,4 @@ void main()

|

|||||||

|

|

||||||

如果你一切都做对了,那你应该看到和下图类似的效果:

|

如果你一切都做对了,那你应该看到和下图类似的效果:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|||||||

@@ -45,7 +45,7 @@ void main()

|

|||||||

|

|

||||||

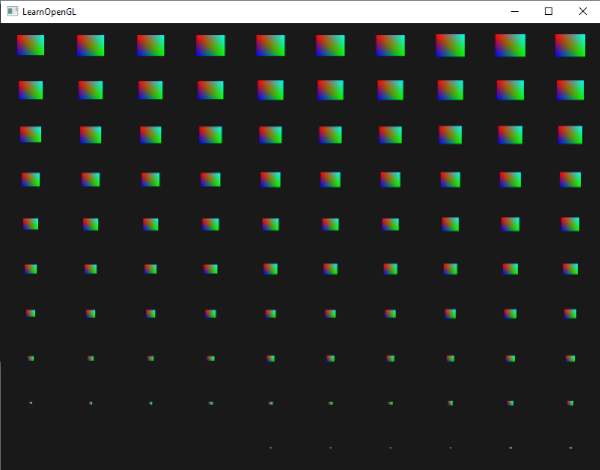

结果是我们绘制的点距离我们越远就越大:

|

结果是我们绘制的点距离我们越远就越大:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

想象一下,每个顶点表示出来的点的大小的不同,如果用在像粒子生成之类的技术里会挺有意思的。

|

想象一下,每个顶点表示出来的点的大小的不同,如果用在像粒子生成之类的技术里会挺有意思的。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -82,7 +82,7 @@ void main()

|

|||||||

|

|

||||||

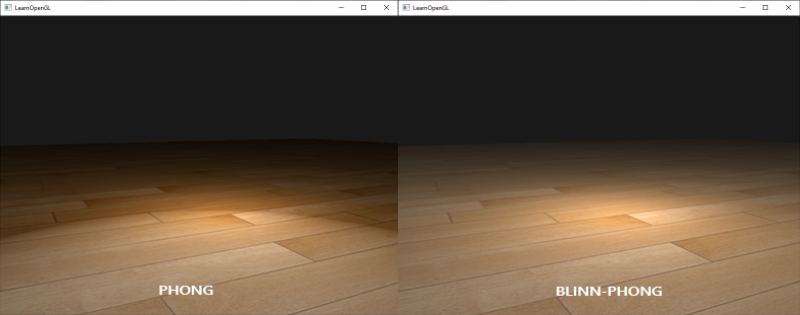

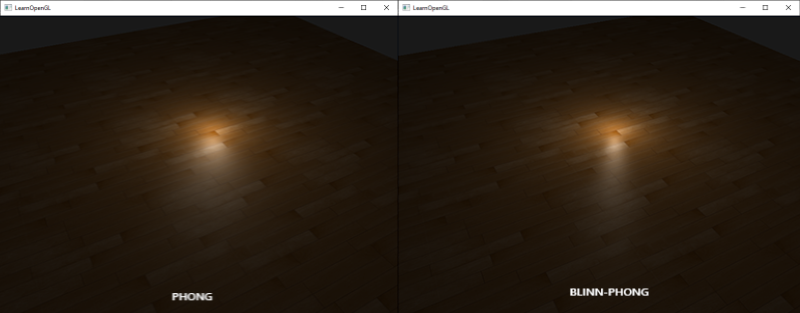

因为窗口的宽是800,当一个像素的x坐标小于400,那么它一定在窗口的左边,这样我们就让物体有个不同的颜色。

|

因为窗口的宽是800,当一个像素的x坐标小于400,那么它一定在窗口的左边,这样我们就让物体有个不同的颜色。

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

我们现在可以计算出两个完全不同的片段着色器结果,每个显示在窗口的一端。这对于测试不同的光照技术很有好处。

|

我们现在可以计算出两个完全不同的片段着色器结果,每个显示在窗口的一端。这对于测试不同的光照技术很有好处。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -111,7 +111,7 @@ void main()

|

|||||||

|

|

||||||

如果我们从箱子的一角往里看,就能看到里面用的是另一个纹理。

|

如果我们从箱子的一角往里看,就能看到里面用的是另一个纹理。

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

注意,如果你开启了面剔除,你就看不到箱子里面有任何东西了,所以此时使用`gl_FrontFacing`毫无意义。

|

注意,如果你开启了面剔除,你就看不到箱子里面有任何东西了,所以此时使用`gl_FrontFacing`毫无意义。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -326,7 +326,7 @@ glBindBuffer(GL_UNIFORM_BUFFER, 0);

|

|||||||

|

|

||||||

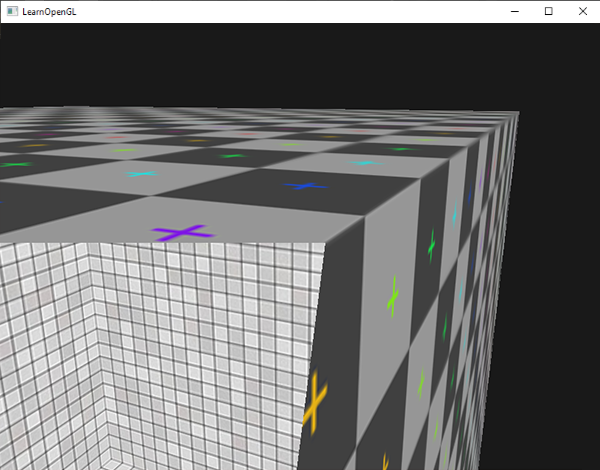

在OpenGL环境(context)中,定义了若干绑定点(binding points),在哪儿我们可以把一个uniform缓冲链接上去。当我们创建了一个uniform缓冲,我们把它链接到一个这个绑定点上,我们也把着色器中uniform块链接到同一个绑定点上,这样就把它们链接到一起了。下面的图标表示了这点:

|

在OpenGL环境(context)中,定义了若干绑定点(binding points),在哪儿我们可以把一个uniform缓冲链接上去。当我们创建了一个uniform缓冲,我们把它链接到一个这个绑定点上,我们也把着色器中uniform块链接到同一个绑定点上,这样就把它们链接到一起了。下面的图标表示了这点:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

你可以看到,我们可以将多个uniform缓冲绑定到不同绑定点上。因为着色器A和着色器B都有一个链接到同一个绑定点0的uniform块,它们的uniform块分享同样的uniform数据—`uboMatrices`有一个前提条件是两个着色器必须都定义了Matrices这个uniform块。

|

你可以看到,我们可以将多个uniform缓冲绑定到不同绑定点上。因为着色器A和着色器B都有一个链接到同一个绑定点0的uniform块,它们的uniform块分享同样的uniform数据—`uboMatrices`有一个前提条件是两个着色器必须都定义了Matrices这个uniform块。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -457,7 +457,7 @@ glBindVertexArray(0);

|

|||||||

|

|

||||||

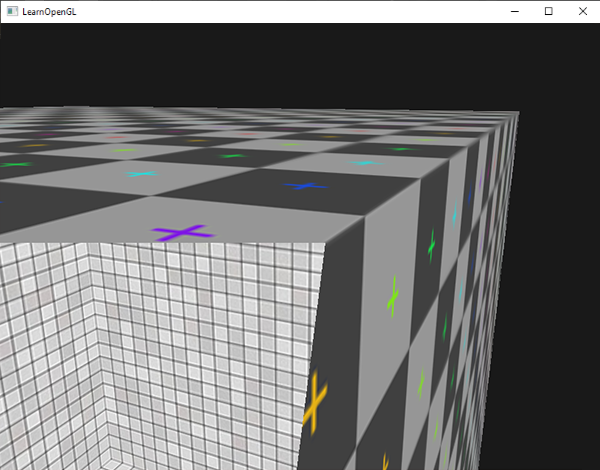

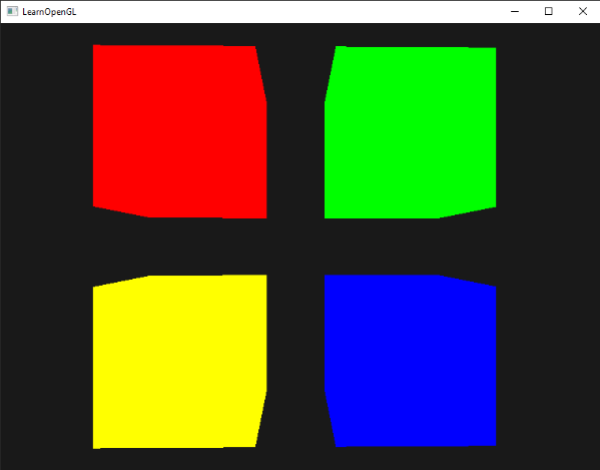

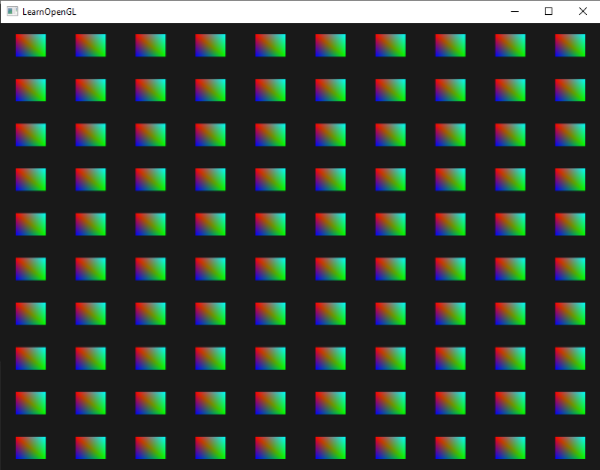

我们只需要在去设置一个`model`的uniform即可。在一个像这样的场景中使用uniform缓冲对象在每个着色器中可以减少uniform的调用。最后效果看起来像这样:

|

我们只需要在去设置一个`model`的uniform即可。在一个像这样的场景中使用uniform缓冲对象在每个着色器中可以减少uniform的调用。最后效果看起来像这样:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

通过改变模型矩阵,每个立方体都移动到窗口的一边,由于片段着色器不同,物体的颜色也不同。这是一个相对简单的场景,我们可以使用uniform缓冲对象,但是任何大型渲染程序有成百上千的活动着色程序,彼时uniform缓冲对象就会闪闪发光了。

|

通过改变模型矩阵,每个立方体都移动到窗口的一边,由于片段着色器不同,物体的颜色也不同。这是一个相对简单的场景,我们可以使用uniform缓冲对象,但是任何大型渲染程序有成百上千的活动着色程序,彼时uniform缓冲对象就会闪闪发光了。

|

||||||

|

|

||||||

|

|||||||

@@ -51,7 +51,7 @@ triangles_adjacency |GL_TRIANGLES_ADJACENCY或GL_TRIANGLE_STRIP_ADJACENCY(6)

|

|||||||

|

|

||||||

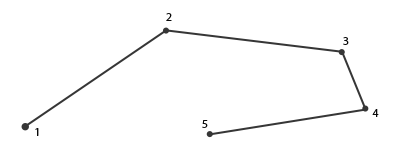

这种情况,你会奇怪什么是线条:一个线条是把多个点链接起来表示出一个连续的线,它最少有两个点来组成。每个后一个点在前一个新渲染的点后面渲染,你可以看看下面的图,其中包含5个顶点:

|

这种情况,你会奇怪什么是线条:一个线条是把多个点链接起来表示出一个连续的线,它最少有两个点来组成。每个后一个点在前一个新渲染的点后面渲染,你可以看看下面的图,其中包含5个顶点:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

上面的着色器,我们只能输出一个线段,因为顶点的最大值设置为2。

|

上面的着色器,我们只能输出一个线段,因为顶点的最大值设置为2。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -89,7 +89,7 @@ void main() {

|

|||||||

|

|

||||||

现在你了解了几何着色器的工作方式,你就可能猜出这个几何着色器做了什么。这个几何着色器接收一个基本图形——点,作为它的输入,使用输入点作为它的中心,创建了一个水平线基本图形。如果我们渲染它,结果就会像这样:

|

现在你了解了几何着色器的工作方式,你就可能猜出这个几何着色器做了什么。这个几何着色器接收一个基本图形——点,作为它的输入,使用输入点作为它的中心,创建了一个水平线基本图形。如果我们渲染它,结果就会像这样:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

并不是非常引人注目,但是考虑到它的输出是使用下面的渲染命令生成的就很有意思了:

|

并不是非常引人注目,但是考虑到它的输出是使用下面的渲染命令生成的就很有意思了:

|

||||||

|

|

||||||

@@ -147,7 +147,7 @@ glBindVertexArray(0);

|

|||||||

|

|

||||||

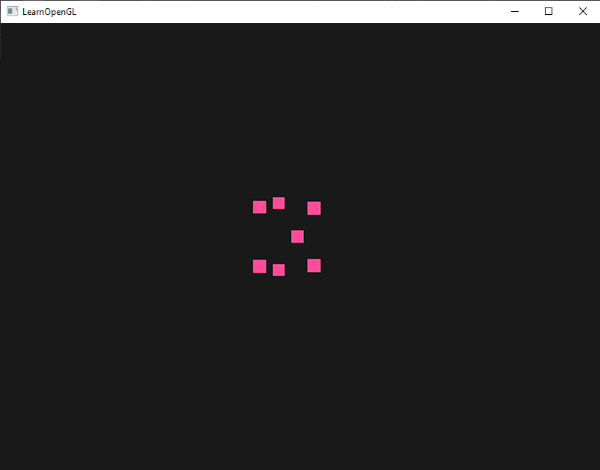

效果是黑色场景中有四个绿点(虽然很难看到):

|

效果是黑色场景中有四个绿点(虽然很难看到):

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

但我们不是已经学到了所有内容了吗?对,现在我们将通过为场景添加一个几何着色器来为这个小场景增加点活力。

|

但我们不是已经学到了所有内容了吗?对,现在我们将通过为场景添加一个几何着色器来为这个小场景增加点活力。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -182,7 +182,7 @@ glLinkProgram(program);

|

|||||||

|

|

||||||

如果你现在编译和运行,就会看到和下面相似的结果:

|

如果你现在编译和运行,就会看到和下面相似的结果:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

它和没用几何着色器一样!我承认有点无聊,但是事实上,我们仍能绘制证明几何着色器工作了的点,所以现在是时候来做点更有意思的事了!

|

它和没用几何着色器一样!我承认有点无聊,但是事实上,我们仍能绘制证明几何着色器工作了的点,所以现在是时候来做点更有意思的事了!

|

||||||

|

|

||||||

@@ -193,11 +193,11 @@ glLinkProgram(program);

|

|||||||

|

|

||||||

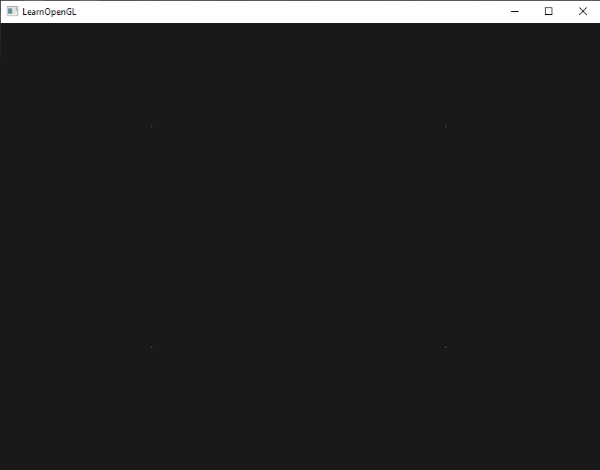

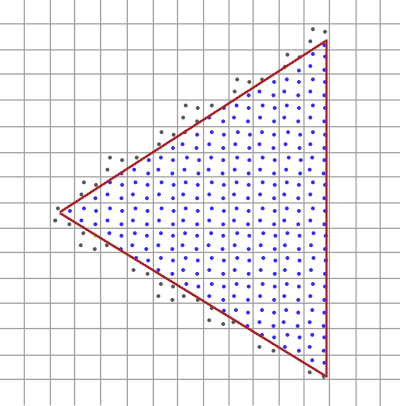

在OpenGL中三角形带(triangle strip)绘制起来更高效,因为它所使用的顶点更少。第一个三角形绘制完以后,每个后续的顶点会生成一个毗连前一个三角形的新三角形:每3个毗连的顶点都能构成一个三角形。如果我们有6个顶点,它们以三角形带的方式组合起来,那么我们会得到这些三角形:(1, 2, 3)、(2, 3, 4)、(3, 4, 5)、(4,5,6)因此总共可以表示出4个三角形。一个三角形带至少要用3个顶点才行,它能生曾N-2个三角形;6个顶点我们就能创建6-2=4个三角形。下面的图片表达了这点:

|

在OpenGL中三角形带(triangle strip)绘制起来更高效,因为它所使用的顶点更少。第一个三角形绘制完以后,每个后续的顶点会生成一个毗连前一个三角形的新三角形:每3个毗连的顶点都能构成一个三角形。如果我们有6个顶点,它们以三角形带的方式组合起来,那么我们会得到这些三角形:(1, 2, 3)、(2, 3, 4)、(3, 4, 5)、(4,5,6)因此总共可以表示出4个三角形。一个三角形带至少要用3个顶点才行,它能生曾N-2个三角形;6个顶点我们就能创建6-2=4个三角形。下面的图片表达了这点:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

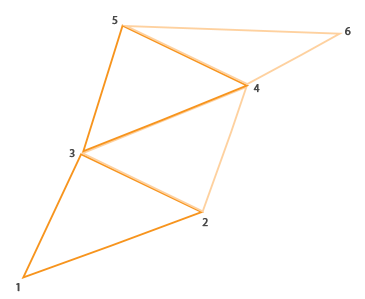

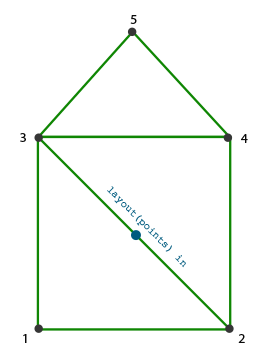

使用一个三角形带作为一个几何着色器的输出,我们可以轻松创建房子的形状,只要以正确的顺序来生成3个毗连的三角形。下面的图像显示,我们需要以何种顺序来绘制点,才能获得我们需要的三角形,图上的蓝点代表输入点:

|

使用一个三角形带作为一个几何着色器的输出,我们可以轻松创建房子的形状,只要以正确的顺序来生成3个毗连的三角形。下面的图像显示,我们需要以何种顺序来绘制点,才能获得我们需要的三角形,图上的蓝点代表输入点:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

上图的内容转变为几何着色器:

|

上图的内容转变为几何着色器:

|

||||||

|

|

||||||

@@ -229,7 +229,7 @@ void main()

|

|||||||

|

|

||||||

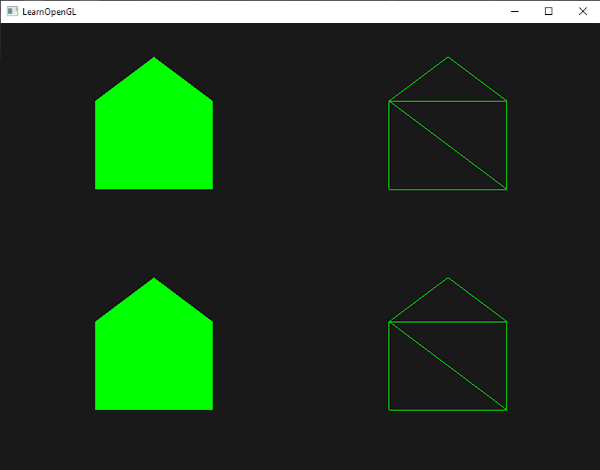

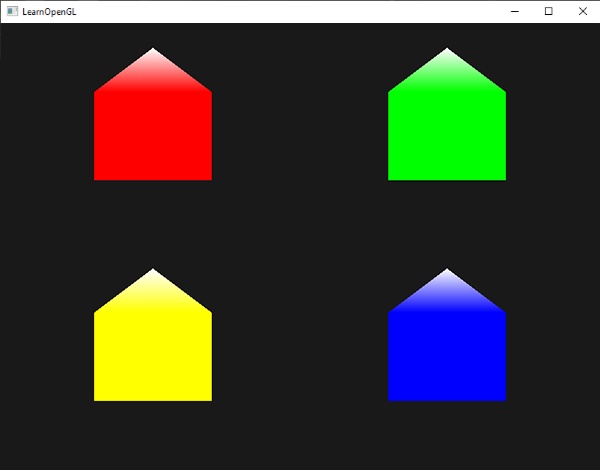

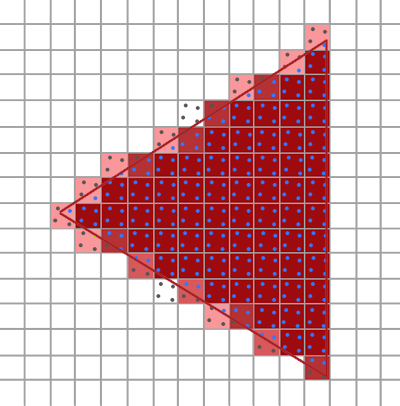

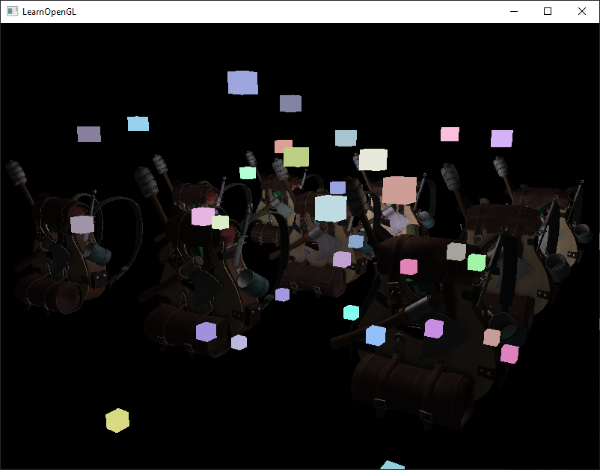

这个几何着色器生成5个顶点,每个顶点是点(point)的位置加上一个偏移量,来组成一个大三角形带。接着最后的基本图形被像素化,片段着色器处理整三角形带,结果是为我们绘制的每个点生成一个绿房子:

|

这个几何着色器生成5个顶点,每个顶点是点(point)的位置加上一个偏移量,来组成一个大三角形带。接着最后的基本图形被像素化,片段着色器处理整三角形带,结果是为我们绘制的每个点生成一个绿房子:

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

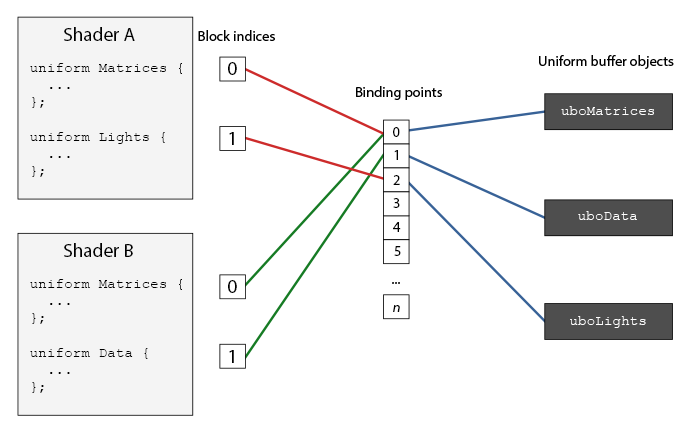

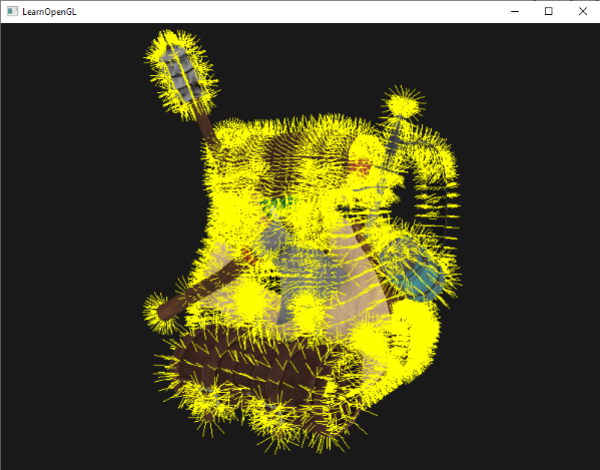

可以看到,每个房子实则是由3个三角形组成,都是仅仅使用空间中一点来绘制的。绿房子看起来还是不够漂亮,所以我们再给每个房子加一个不同的颜色。我们将在顶点着色器中为每个顶点增加一个额外的代表颜色信息的顶点属性。

|

可以看到,每个房子实则是由3个三角形组成,都是仅仅使用空间中一点来绘制的。绿房子看起来还是不够漂亮,所以我们再给每个房子加一个不同的颜色。我们将在顶点着色器中为每个顶点增加一个额外的代表颜色信息的顶点属性。

|

||||||

|

|

||||||

@@ -306,7 +306,7 @@ EndPrimitive();

|

|||||||

|

|

||||||

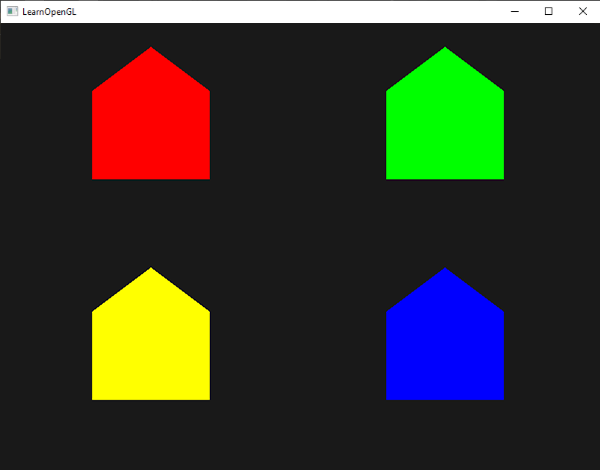

所有发射出去的顶点都把最后储存在fColor中的值嵌入到他们的数据中,和我们在他们的属性中定义的顶点颜色相同。所有的分房子便都有了自己的颜色:

|