diff --git a/docs/02 Lighting/05 Light casters.md b/docs/02 Lighting/05 Light casters.md

index 9ccbca1..fc3d4df 100644

--- a/docs/02 Lighting/05 Light casters.md

+++ b/docs/02 Lighting/05 Light casters.md

@@ -104,13 +104,16 @@ glUniform3f(lightDirPos, -0.2f, -1.0f, -0.3f);

幸运的是一些聪明人已经早就把它想到了。下面的方程把一个片段的光的亮度除以一个已经计算出来的衰减值,这个值根据光源的远近得到:

-

+$$

+\begin{equation} F_{att} = \frac{1.0}{K_c + K_l * d + K_q * d^2} \end{equation}

+$$

-在这里是当前片段的光的亮度,代表片段到光源的距离。为了计算衰减值,我们定义3个项:常数项,一次项和二次项。

+在这里\(d\)代表片段到光源的距离。为了计算衰减值,我们定义3个(可配置)项:**常数**项\(K_c\),**一次**项\(K_l\)和**二次**项\(K_q\)。

+

+- 常数项通常是1.0,它的作用是保证坟墓永远不会比1小,因为它可以利用一定的距离增加亮度,这个结果不会影响到我们所寻找的。

+- 一次项用于与距离值相称,这回以线性的方式减少亮度。

+- 二次项用于与距离的平方相乘,为光源设置一个亮度的二次递减。二次项在距离比较近的时候相比一次项会比一次项更小,但是当距离更远的时候比一次项更大。

-常数项通常是1.0,它的作用是保证坟墓永远不会比1小,因为它可以利用一定的距离增加亮度,这个结果不会影响到我们所寻找的。

-一次项用于与距离值相称,这回以线性的方式减少亮度。

-二次项用于与距离的平方相乘,为光源设置一个亮度的二次递减。二次项在距离比较近的时候相比一次项会比一次项更小,但是当距离更远的时候比一次项更大。

由于二次项的光会以线性方式减少,指导距离足够大的时候,就会超过一次项,之后,光的亮度会减少的更快。最后的效果就是光在近距离时,非常量,但是距离变远亮度迅速降低,最后亮度降低速度再次变慢。下面的图展示了在100以内的范围,这样的衰减效果。

@@ -123,7 +126,7 @@ glUniform3f(lightDirPos, -0.2f, -1.0f, -0.3f);

但是,我们把这三个项设置为什么值呢?正确的值的设置由很多因素决定:环境、你希望光所覆盖的距离范围、光的类型等。大多数场合,这是经验的问题,也要适度调整。下面的表格展示一些各项的值,它们模拟现实(某种类型的)光源,覆盖特定的半径(距离)。第一栏定义一个光的距离,它覆盖所给定的项。这些值是大多数光的良好开始,它是来自Ogre3D的维基的礼物:

-Distance|Constant|Linear|Quadratic

+距离|常数项|一次项|二次项

-------|------|-----|------

7|1.0|0.7|1.8

13|1.0|0.35|0.44

@@ -138,7 +141,7 @@ Distance|Constant|Linear|Quadratic

600|1.0|0.007|0.0002

3250|1.0|0.0014|0.000007

-就像你所看到的,常数项一直都是1.0。一次项为了覆盖更远的距离通常很小,二次项就更小了。尝试用这些值进行实验,看看它们在你的实现中各自的效果。我们的环境中,32到100的距离对大多数光通常就足够了。

+就像你所看到的,常数项\(K_c\)一直都是1.0。一次项\(K_l\)为了覆盖更远的距离通常很小,二次项\(K_q\)就更小了。尝试用这些值进行实验,看看它们在你的实现中各自的效果。我们的环境中,32到100的距离对大多数光通常就足够了。

#### 实现衰减

@@ -205,10 +208,10 @@ OpenGL中的聚光灯用世界空间位置,一个方向和一个指定了聚

* `LightDir`:从片段指向光源的向量。

* `SpotDir`:聚光灯所指向的方向。

-* `Phiφ`:定义聚光灯半径的切光角。每个落在这个角度之外的,聚光灯都不会照亮。

-* `Thetaθ`:`LightDir`向量和`SpotDir向`量之间的角度。θ值应该比φ值小,这样才会在聚光灯内。

+* `Phi\(\phi\)`:定义聚光灯半径的切光角。每个落在这个角度之外的,聚光灯都不会照亮。

+* `Theta\(\theta\)`:`LightDir`向量和`SpotDir`向量之间的角度。\(\theta\)值应该比\(\Phi\)值小,这样才会在聚光灯内。

-所以我们大致要做的是,计算`LightDir`向量和`SpotDir`向量的点乘(返回两个单位向量的点乘,还记得吗?),然后在和遮光角φ对比。现在你应该明白聚光灯是我们下面将创建的手电筒的范例。

+所以我们大致要做的是,计算`LightDir`向量和`SpotDir`向量的点乘(返回两个单位向量的点乘,还记得吗?),然后在和切光角\(\phi\)对比。现在你应该明白聚光灯是我们下面将创建的手电筒的范例。

@@ -216,7 +219,7 @@ OpenGL中的聚光灯用世界空间位置,一个方向和一个指定了聚

手电筒是一个坐落在观察者位置的聚光灯,通常瞄准玩家透视图的前面。基本上说,一个手电筒是一个普通的聚光灯,但是根据玩家的位置和方向持续的更新它的位置和方向。

-所以我们需要为片段着色器提供的值,是聚光灯的位置向量(来计算光的方向坐标),聚光灯的方向向量和遮光角。我们可以把这些值储存在`Light`结构体中:

+所以我们需要为片段着色器提供的值,是聚光灯的位置向量(来计算光的方向坐标),聚光灯的方向向量和切光角。我们可以把这些值储存在`Light`结构体中:

```c++

struct Light

@@ -236,9 +239,9 @@ glUniform3f(lightSpotdirLoc, camera.Front.x, camera.Front.y, camera.Front.z);

glUniform1f(lightSpotCutOffLoc, glm::cos(glm::radians(12.5f)));

```

-你可以看到,我们为遮光角设置一个角度,但是我们根据一个角度计算了余弦值,把这个余弦结果传给了片段着色器。这么做的原因是在片段着色器中,我们计算`LightDir`和`SpotDir`向量的点乘,而点乘返回一个余弦值,不是一个角度,所以我们不能直接把一个角度和余弦值对比。为了获得这个角度,我们必须计算点乘结果的反余弦,这个操作开销是很大的。所以为了节约一些性能,我们先计算给定切光角的余弦值,然后把结果传递给片段着色器。由于每个角度都被表示为余弦了,我们可以直接对比它们,而不用进行任何开销高昂的操作。

+你可以看到,我们为切光角设置一个角度,但是我们根据一个角度计算了余弦值,把这个余弦结果传给了片段着色器。这么做的原因是在片段着色器中,我们计算`LightDir`和`SpotDir`向量的点乘,而点乘返回一个余弦值,不是一个角度,所以我们不能直接把一个角度和余弦值对比。为了获得这个角度,我们必须计算点乘结果的反余弦,这个操作开销是很大的。所以为了节约一些性能,我们先计算给定切光角的余弦值,然后把结果传递给片段着色器。由于每个角度都被表示为余弦了,我们可以直接对比它们,而不用进行任何开销高昂的操作。

-现在剩下要做的是计算θ值,用它和φ值对比,以决定我们是否在或不在聚光灯的内部:

+现在剩下要做的是计算\(\theta\)值,用它和\(\phi\)值对比,以决定我们是否在或不在聚光灯的内部:

```c++

float theta = dot(lightDir, normalize(-light.direction));

@@ -254,7 +257,7 @@ color = vec4(light.ambient*vec3(texture(material.diffuse,TexCoords)), 1.0f);

!!! Important

- 你可能奇怪为什么if条件中使用>符号而不是<符号。为了在聚光灯以内,θ不是应该比光的遮光值更小吗?这没错,但是不要忘了,角度值是以余弦值来表示的,一个0度的角表示为1.0的余弦值,当一个角是90度的时候被表示为0.0的余弦值,你可以在这里看到:

+ 你可能奇怪为什么if条件中使用>符号而不是<符号。为了在聚光灯以内,`theta`不是应该比光的切光值更小吗?这没错,但是不要忘了,角度值是以余弦值来表示的,一个0度的角表示为1.0的余弦值,当一个角是90度的时候被表示为0.0的余弦值,你可以在这里看到:

@@ -275,13 +278,17 @@ color = vec4(light.ambient*vec3(texture(material.diffuse,TexCoords)), 1.0f);

为创建外圆锥,我们简单定义另一个余弦值,它代表聚光灯的方向向量和外圆锥的向量(等于它的半径)的角度。然后,如果片段在内圆锥和外圆锥之间,就会给它计算出一个0.0到1.0之间的亮度。如果片段在内圆锥以内这个亮度就等于1.0,如果在外面就是0.0。

我们可以使用下面的公式计算这样的值:

-

-这里是内部()和外部圆锥()的差。结果I的值是聚光灯在当前片段的亮度。

+

+$$

+\begin{equation} I = \frac{\theta - \gamma}{\epsilon} \end{equation}

+$$

+

+这里\(\epsilon\)是内部(\(\phi\))和外部圆锥(\(\gamma\))(\epsilon = \phi - \gamma)的差。结果\(I\)的值是聚光灯在当前片段的亮度。

很难用图画描述出这个公式是怎样工作的,所以我们尝试使用一个例子:

-θ|θ in degrees|φ (inner cutoff)|φ in degrees|γ (outer cutoff)|γ in degrees|ε|l

+\(\theta\)|角度制\(\theta\)|\(\phi\)(内切)|角度制\(\phi\)|\(\gamma\)(外切)|角度制\(\gamma\)|\(\epsilon\)|\(I\)

--|---|---|---|---|---|---|---

0.87|30|0.91|25|0.82|35|0.91 - 0.82 = 0.09|0.87 - 0.82 / 0.09 = 0.56

0.9|26|0.91|25|0.82|35|0.91 - 0.82 = 0.09|0.9 - 0.82 / 0.09 = 0.89

@@ -308,14 +315,14 @@ specular* = intensity;

注意,我们使用了`clamp`函数,它把第一个参数固定在0.0和1.0之间。这保证了亮度值不会超出[0, 1]以外。

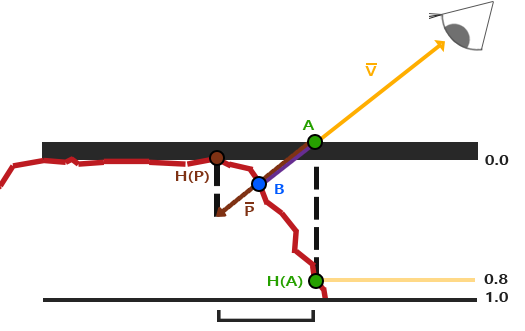

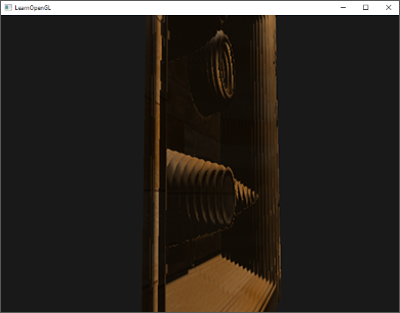

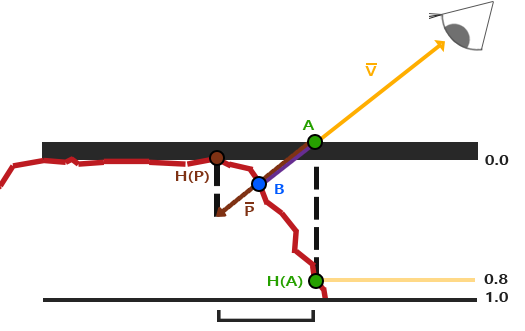

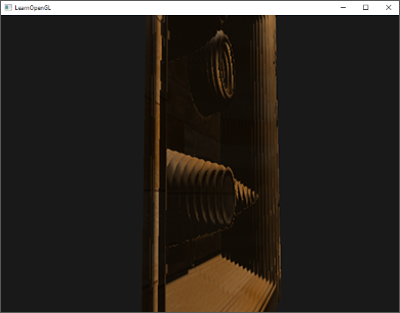

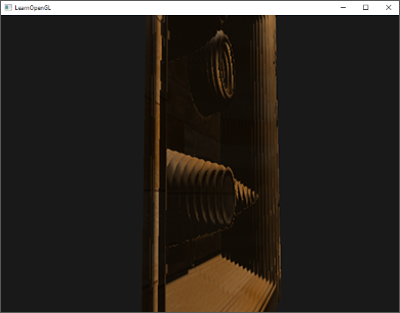

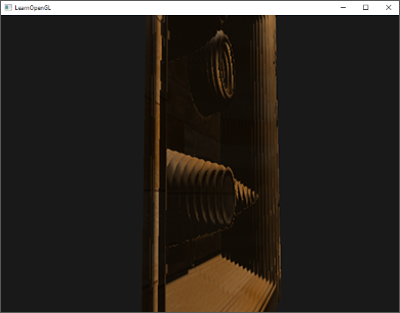

-确定你把`outerCutOff`值添加到了`Light`结构体,并在应用中设置了它的uniform值。对于下面的图片,内部遮光角`12.5f`,外部遮光角是`17.5f`:

+确定你把`outerCutOff`值添加到了`Light`结构体,并在应用中设置了它的uniform值。对于下面的图片,内部切光角`12.5f`,外部切光角是`17.5f`:

-看起来好多了。仔细看看内部和外部遮光角,尝试创建一个符合你求的聚光灯。可以在这里找到应用源码,以及片段的源代码。

+看起来好多了。仔细看看内部和外部切光角,尝试创建一个符合你求的聚光灯。可以在这里找到应用源码,以及片段的源代码。

这样的一个手电筒/聚光灯类型的灯光非常适合恐怖游戏,结合定向和点光,环境会真的开始被照亮了。[下一个教程](http://learnopengl-cn.readthedocs.org/zh/latest/02%20Lighting/06%20Multiple%20lights/),我们会结合所有我们目前讨论了的光和技巧。

## 练习

- - 试着修改上面的各种不同种类的光源及其片段着色器。试着将部分矢量进行反向并尝试使用 < 来代替 > 。试着解释这些修改导致不同显示效果的原因。

+- 试着修改上面的各种不同种类的光源及其片段着色器。试着将部分矢量进行反向并尝试使用 < 来代替 > 。试着解释这些修改导致不同显示效果的原因。

diff --git a/docs/03 Model Loading/01 Assimp.md b/docs/03 Model Loading/01 Assimp.md

index cb23cea..693db6c 100644

--- a/docs/03 Model Loading/01 Assimp.md

+++ b/docs/03 Model Loading/01 Assimp.md

@@ -19,9 +19,9 @@

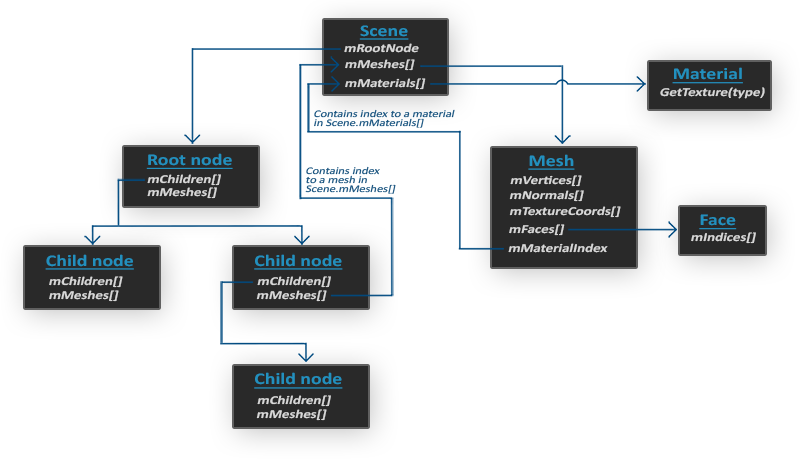

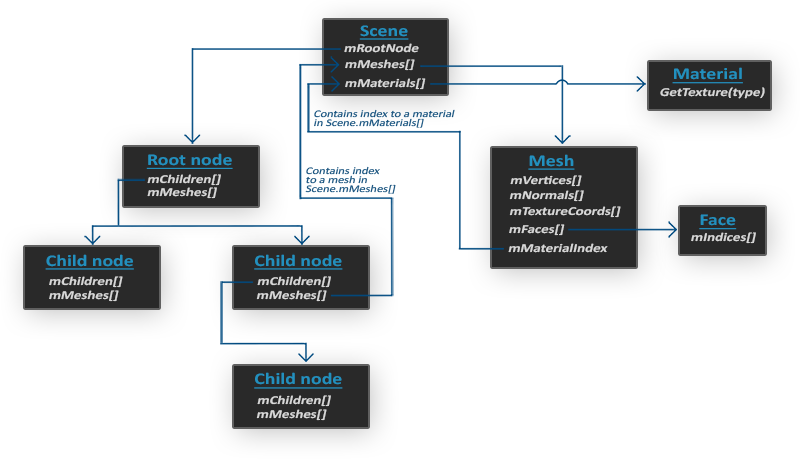

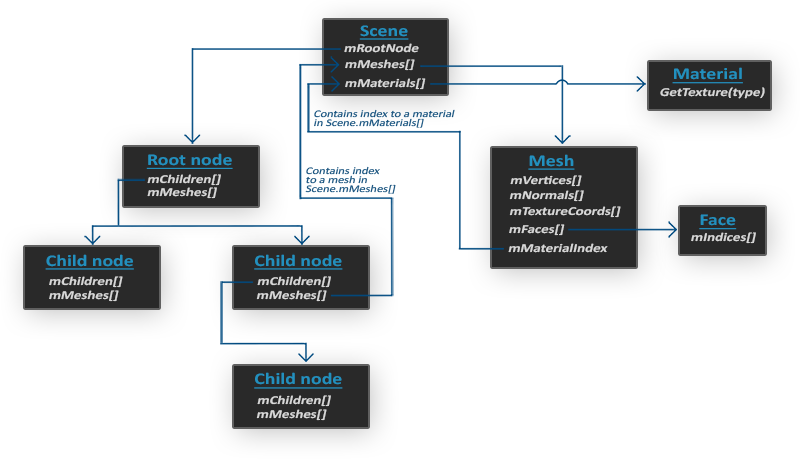

当导入一个模型文件时,即Assimp加载一整个包含所有模型和场景数据的模型文件到一个scene对象时,Assimp会为这个模型文件中的所有场景节点、模型节点都生成一个具有对应关系的数据结构,且将这些场景中的各种元素与模型数据对应起来。下图展示了一个简化的Assimp生成的模型文件数据结构:

-

-

-

\ No newline at end of file

diff --git a/docs/05 Advanced Lighting/04 Normal Mapping.md b/docs/05 Advanced Lighting/04 Normal Mapping.md

index de09369..f6c5c00 100644

--- a/docs/05 Advanced Lighting/04 Normal Mapping.md

+++ b/docs/05 Advanced Lighting/04 Normal Mapping.md

@@ -29,8 +29,10 @@

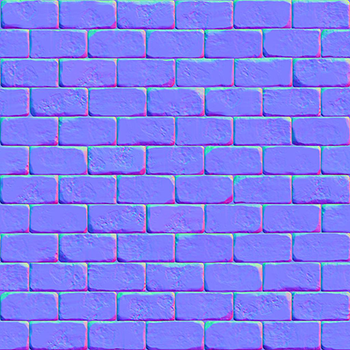

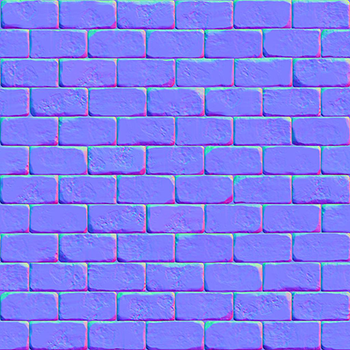

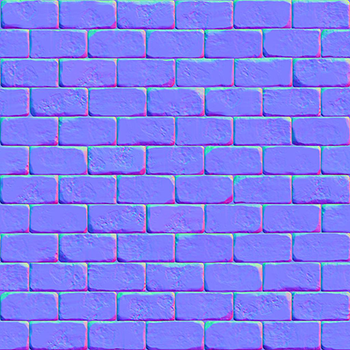

由于法线向量是个几何工具,而纹理通常只用于储存颜色信息,用纹理储存法线向量不是非常直接。如果你想一想,就会知道纹理中的颜色向量用r、g、b元素代表一个3D向量。类似的我们也可以将法线向量的x、y、z元素储存到纹理中,代替颜色的r、g、b元素。法线向量的范围在-1到1之间,所以我们先要将其映射到0到1的范围:

-1

-vec3 rgb_normal = normal * 0.5 - 0.5; // transforms from [-1,1] to [0,1]

+```c++

+vec3 rgb_normal = normal * 0.5 - 0.5; // transforms from [-1,1] to [0,1]

+```

+

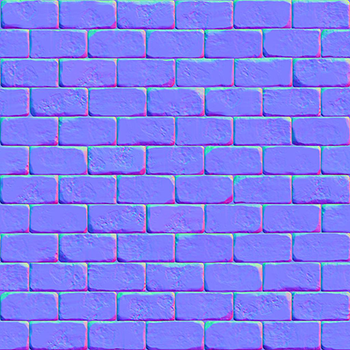

将法线向量变换为像这样的RGB颜色元素,我们就能把根据表面的形状的fragment的法线保存在2D纹理中。教程开头展示的那个砖块的例子的法线贴图如下所示:

@@ -92,555 +94,46 @@ void main()

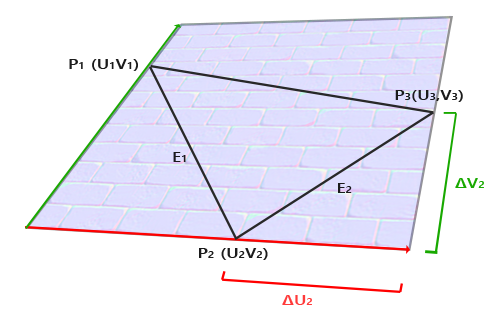

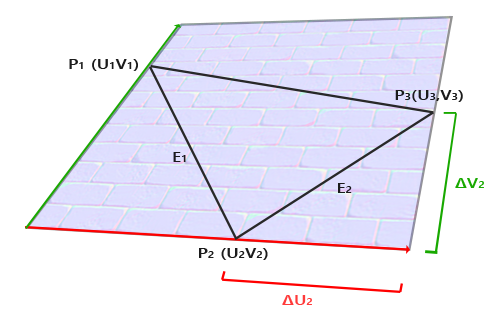

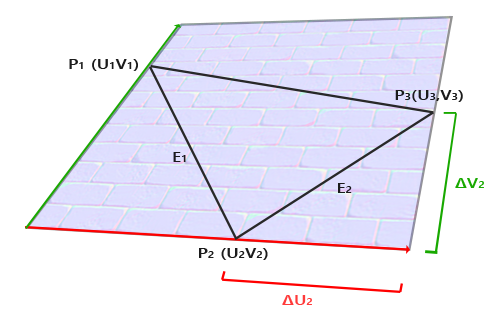

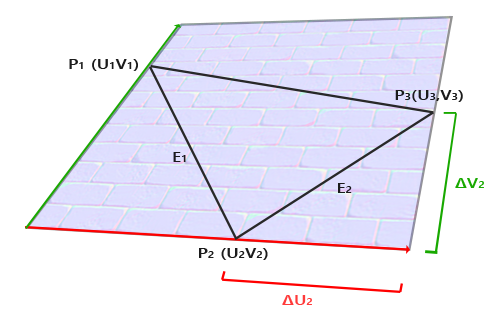

-上图中我们可以看到边纹理坐标的不同,是一个三角形的边,这个三角形的另外两条边是和,它们与切线向量*T*和副切线向量*B*方向相同。这样我们可以把边和和用切线向量 *T* 和副切线向量 *B* 的线性组合表示出来(译注:注意*T*和*B*都是单位长度,在*TB*平面中所有点的*T*、*B*坐标都在0到1之间,因此可以进行这样的组合):

+上图中我们可以看到边\(E_2\)纹理坐标的不同,\(E_2\)是一个三角形的边,这个三角形的另外两条边是\(\Delta U_2\)和\(\Delta V_2\),它们与切线向量\(T\)和副切线向量\(B\)方向相同。这样我们可以把边\(E_1\)和\(E_2\)用切线向量\(T\)和副切线向量\(B\)的线性组合表示出来(译注:注意\(T\)和\(B\)都是单位长度,在\(TB\)平面中所有点的\(T\)、\(B\)坐标都在0到1之间,因此可以进行这样的组合):

-```math

+$$

E_1 = \Delta U_1T + \Delta V_1B

+$$

+$$

E_2 = \Delta U_2T + \Delta V_2B

-```

+$$

我们也可以写成这样:

-```math

+$$

(E_{1x}, E_{1y}, E_{1z}) = \Delta U_1(T_x, T_y, T_z) + \Delta V_1(B_x, B_y, B_z)

-```

+$$

-*E*是两个向量位置的差,*U*和*V*是纹理坐标的差。然后我们得到两个未知数(切线*T*和副切线*B*)和两个等式。你可能想起你的代数课了,这是让我们去接*T*和*B*。

+$$

+(E_{2x}, E_{2y}, E_{2z}) = \Delta U_2(T_x, T_y, T_z) + \Delta V_2(B_x, B_y, B_z)

+$$

+

+\(E\)是两个向量位置的差,\(\Delta U\)和\(\Delta V\)是纹理坐标的差。然后我们得到两个未知数(切线*T*和副切线*B*)和两个等式。你可能想起你的代数课了,这是让我们去接\(T\)和\(B\)。

上面的方程允许我们把它们写成另一种格式:矩阵乘法

-

+$$

+\begin{bmatrix} E_{1x} & E_{1y} & E_{1z} \\ E_{2x} & E_{2y} & E_{2z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta U_1 & \Delta V_1 \\ \Delta U_2 & \Delta V_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_x & T_y & T_z \\ B_x & B_y & B_z \end{bmatrix}

+$$

-尝试会以一下矩阵乘法,它们确实是同一种等式。把等式写成矩阵形式的好处是,解*T*和*B*会因此变得很容易。两边都乘以的反数等于:

+尝试会意一下矩阵乘法,它们确实是同一种等式。把等式写成矩阵形式的好处是,解\(T\)和\(B\)会因此变得很容易。两边都乘以\(\Delta U \Delta V\)的逆矩阵等于:

-

+$$

+\begin{bmatrix} \Delta U_1 & \Delta V_1 \\ \Delta U_2 & \Delta V_2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} E_{1x} & E_{1y} & E_{1z} \\ E_{2x} & E_{2y} & E_{2z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_x & T_y & T_z \\ B_x & B_y & B_z \end{bmatrix}

+$$

-这样我们就可以解出*T*和*B*了。这需要我们计算出delta纹理坐标矩阵的拟阵。我不打算讲解计算逆矩阵的细节,但大致是把它变化为,1除以矩阵的行列式,再乘以它的共轭矩阵。

+这样我们就可以解出\(T\)和\(B\)了。这需要我们计算出delta纹理坐标矩阵的拟阵。我不打算讲解计算逆矩阵的细节,但大致是把它变化为,1除以矩阵的行列式,再乘以它的共轭矩阵。

-

+$$

+\begin{bmatrix} T_x & T_y & T_z \\ B_x & B_y & B_z \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta U_1 \Delta V_2 - \Delta U_2 \Delta V_1} \begin{bmatrix} \Delta V_2 & -\Delta V_1 \\ -\Delta U_2 & \Delta U_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_{1x} & E_{1y} & E_{1z} \\ E_{2x} & E_{2y} & E_{2z} \end{bmatrix}

+$$

-有了最后这个等式,我们就可以用公式、三角形的两条边以及纹理坐标计算出切线向量*T*和副切线*B*。

+有了最后这个等式,我们就可以用公式、三角形的两条边以及纹理坐标计算出切线向量\(T\)和副切线\(B\)。

如果你对这些数学内容不理解也不用担心。当你知道我们可以用一个三角形的顶点和纹理坐标(因为纹理坐标和切线向量在同一空间中)计算出切线和副切线你就已经部分地达到目的了(译注:上面的推导已经很清楚了,如果你不明白可以参考任意线性代数教材,就像作者所说的记住求得切线空间的公式也行,不过不管怎样都得理解切线空间的含义)。

@@ -649,6 +142,8 @@ E_2 = \Delta U_2T + \Delta V_2B

这个教程的demo场景中有一个简单的2D平面,它朝向正z方向。这次我们会使用切线空间来实现法线贴图,所以我们可以使平面朝向任意方向,法线贴图仍然能够工作。使用前面讨论的数学方法,我们来手工计算出表面的切线和副切线向量。

假设平面使用下面的向量建立起来(1、2、3和1、3、4,它们是两个三角形):

+

+```c++

// positions

glm::vec3 pos1(-1.0, 1.0, 0.0);

glm::vec3 pos2(-1.0, -1.0, 0.0);

@@ -661,20 +156,18 @@ glm::vec2 uv3(1.0, 0.0);

glm::vec2 uv4(1.0, 1.0);

// normal vector

glm::vec3 nm(0.0, 0.0, 1.0);

-

+```

我们先计算第一个三角形的边和deltaUV坐标:

-1

-2

-3

-4

+```c++

glm::vec3 edge1 = pos2 - pos1;

glm::vec3 edge2 = pos3 - pos1;

glm::vec2 deltaUV1 = uv2 - uv1;

glm::vec2 deltaUV2 = uv3 - uv1;

-

+```

+

有了计算切线和副切线的必备数据,我们就可以开始写出来自于前面部分中的下列等式:

diff --git a/docs/05 Advanced Lighting/05 Parallax Mapping.md b/docs/05 Advanced Lighting/05 Parallax Mapping.md

index a515005..74c9274 100644

--- a/docs/05 Advanced Lighting/05 Parallax Mapping.md

+++ b/docs/05 Advanced Lighting/05 Parallax Mapping.md

@@ -18,21 +18,21 @@

[](http://learnopengl.com/img/advanced-lighting/parallax_mapping_plane_height.png)

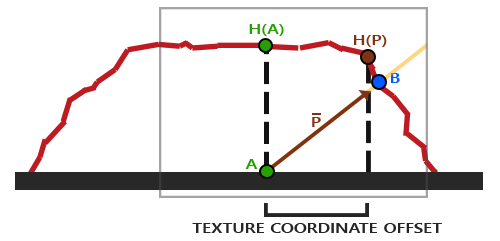

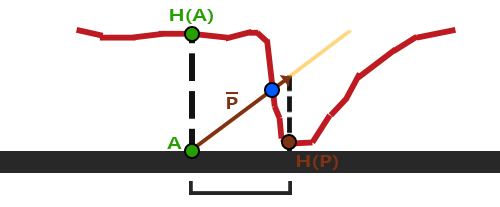

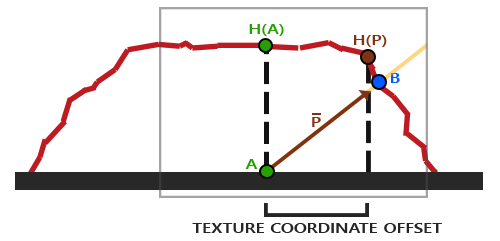

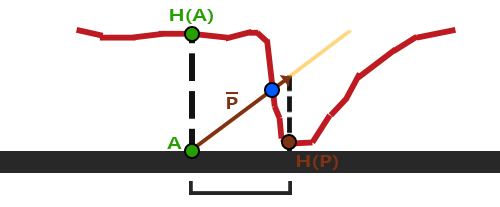

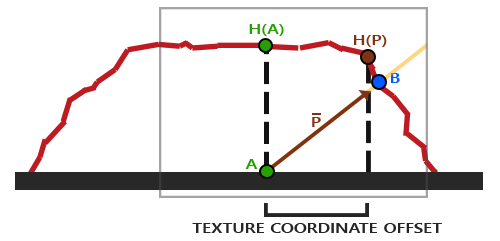

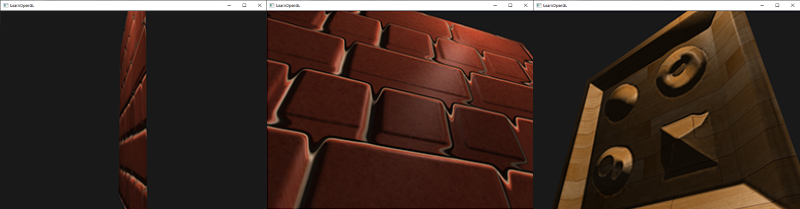

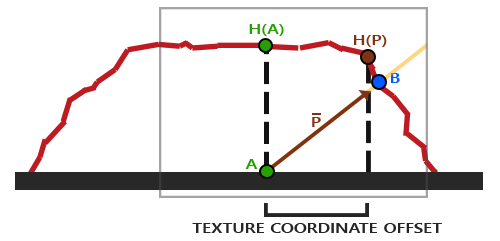

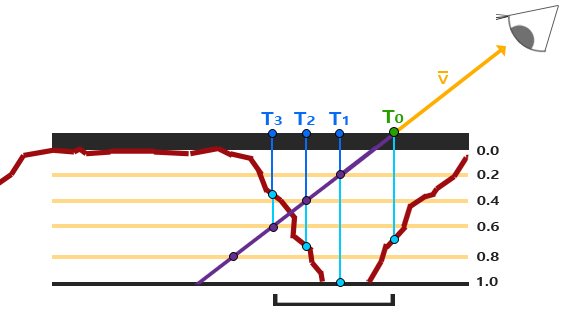

-这里粗糙的红线代表高度贴图中的数值的立体表达,向量V代表观察方向。如果平面进行实际位移,观察者会在点B看到表面。然而我们的平面没有实际上进行位移,观察方向将在点A与平面接触。视差贴图的目的是,在A位置上的fragment不再使用点A的纹理坐标而是使用点B的。随后我们用点B的纹理坐标采样,观察者就像看到了点B一样。

+这里粗糙的红线代表高度贴图中的数值的立体表达,向量\(\color{orange}{\bar{V}}\)代表观察方向。如果平面进行实际位移,观察者会在点\(\color{blue}B\)看到表面。然而我们的平面没有实际上进行位移,观察方向将在点\(\color{green}A\)与平面接触。视差贴图的目的是,在\(\color{green}A\)位置上的fragment不再使用点\(\color{green}A\)的纹理坐标而是使用点\(\color{blue}B\)的。随后我们用点\(\color{blue}B\)的纹理坐标采样,观察者就像看到了点\(\color{blue}B\)一样。

-这个技巧就是描述如何从点A得到点B的纹理坐标。视差贴图尝试通过对从fragment到观察者的方向向量V进行缩放的方式解决这个问题,缩放的大小是A处fragment的高度。所以我们将V的长度缩放为高度贴图在点A处H(A)采样得来的值。下图展示了经缩放得到的向量P:

+这个技巧就是描述如何从点\(\color{green}A\)得到点\(\color{blue}B\)的纹理坐标。视差贴图尝试通过对从fragment到观察者的方向向量\(\color{orange}{\bar{V}}\)进行缩放的方式解决这个问题,缩放的大小是\(\color{green}A\)处fragment的高度。所以我们将\(\color{orange}{\bar{V}}\)的长度缩放为高度贴图在点\(\color{green}A\)处\(\color{green}{H(A)}\)采样得来的值。下图展示了经缩放得到的向量\(\color{brown}{\bar{P}}\):

-我们随后选出P以及这个向量与平面对齐的坐标作为纹理坐标的偏移量。这能工作是因为向量P是使用从高度贴图得到的高度值计算出来的,所以一个fragment的高度越高位移的量越大。

+我们随后选出\(\color{brown}{\bar{P}}\)以及这个向量与平面对齐的坐标作为纹理坐标的偏移量。这能工作是因为向量\(\color{brown}{\bar{P}}\)是使用从高度贴图得到的高度值计算出来的,所以一个fragment的高度越高位移的量越大。

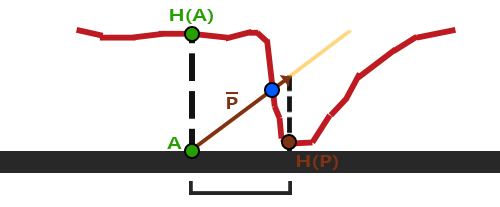

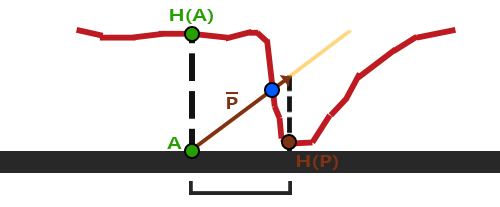

-这个技巧在大多数时候都没问题,但点B是粗略估算得到的。当表面的高度变化很快的时候,看起来就不会真实,因为向量P最终不会和B接近,就像下图这样:

+这个技巧在大多数时候都没问题,但点\(\color{blue}B\)是粗略估算得到的。当表面的高度变化很快的时候,看起来就不会真实,因为向量\(\color{brown}{\bar{P}}\)最终不会和\(\color{blue}B\)接近,就像下图这样:

-视差贴图的另一个问题是,当表面被任意旋转以后很难指出从P获取哪一个坐标。我们在视差贴图中使用了另一个坐标空间,这个空间P向量的x和y元素总是与纹理表面对齐。如果你看了法线贴图教程,你也许猜到了,我们实现它的方法,是的,我们还是在切线空间中实现视差贴图。

+视差贴图的另一个问题是,当表面被任意旋转以后很难指出从\(\color{brown}{\bar{P}}\)获取哪一个坐标。我们在视差贴图中使用了另一个坐标空间,这个空间\(\color{brown}{\bar{P}}\)向量的x和y元素总是与纹理表面对齐。如果你看了法线贴图教程,你也许猜到了,我们实现它的方法,是的,我们还是在切线空间中实现视差贴图。

-将fragment到观察者的向量V转换到切线空间中,经变换的P向量的x和y元素将于表面的切线和副切线向量对齐。由于切线和副切线向量与表面纹理坐标的方向相同,我们可以用P的x和y元素作为纹理坐标的偏移量,这样就不用考虑表面的方向了。

+将fragment到观察者的向量\(\color{orange}{\bar{V}}\)转换到切线空间中,经变换的\(\color{brown}{\bar{P}}\)向量的x和y元素将于表面的切线和副切线向量对齐。由于切线和副切线向量与表面纹理坐标的方向相同,我们可以用\(\color{brown}{\bar{P}}\)的x和y元素作为纹理坐标的偏移量,这样就不用考虑表面的方向了。

理论都有了,下面我们来动手实现视差贴图。

@@ -46,9 +46,9 @@

-我们再次获得A和B,但是这次我们用向量V减去点A的纹理坐标得到P。我们通过在着色器中用1.0减去采样得到的高度贴图中的值来取得深度值,而不再是高度值,或者简单地在图片编辑软件中把这个纹理进行反色操作,就像我们对连接中的那个深度贴图所做的一样。

+我们再次获得\(\color{green}A\)和\(\color{blue}B\),但是这次我们用向量\(\color{orange}{\bar{V}}\)减去点\(\color{green}A\)的纹理坐标得到\(\color{brown}{\bar{P}}\)。我们通过在着色器中用1.0减去采样得到的高度贴图中的值来取得深度值,而不再是高度值,或者简单地在图片编辑软件中把这个纹理进行反色操作,就像我们对连接中的那个深度贴图所做的一样。

-位移贴图是在像素着色器中实现的,因为三角形表面的所有位移效果都不同。在像素着色器中我们将需要计算fragment到观察者到方向向量V所以我们需要观察者位置和在切线空间中的fragment位置。法线贴图教程中我们已经有了一个顶点着色器,它把这些向量发送到切线空间,所以我们可以复制那个顶点着色器:

+位移贴图是在像素着色器中实现的,因为三角形表面的所有位移效果都不同。在像素着色器中我们将需要计算fragment到观察者到方向向量\(\color{orange}{\bar{V}}\)所以我们需要观察者位置和在切线空间中的fragment位置。法线贴图教程中我们已经有了一个顶点着色器,它把这些向量发送到切线空间,所以我们可以复制那个顶点着色器:

```c++

#version 330 core

@@ -142,9 +142,9 @@ vec2 ParallaxMapping(vec2 texCoords, vec3 viewDir)

}

```

-这个相对简单的函数是我们所讨论过的内容的直接表述。我们用本来的纹理坐标texCoords从高度贴图中来采样出当前fragment高度H(A)。然后计算出P,x和y元素在切线空间中,viewDir向量除以它的z元素,用fragment的高度对它进行缩放。我们同时引入额一个height_scale的uniform,来进行一些额外的控制,因为视差效果如果没有一个缩放参数通常会过于强烈。然后我们用P减去纹理坐标来获得最终的经过位移纹理坐标。

+这个相对简单的函数是我们所讨论过的内容的直接表述。我们用本来的纹理坐标texCoords从高度贴图中来采样出当前fragment高度\(\color{green}{H(A)}\)。然后计算出\(\color{brown}{\bar{P}}\),x和y元素在切线空间中,viewDir向量除以它的z元素,用fragment的高度对它进行缩放。我们同时引入额一个height_scale的uniform,来进行一些额外的控制,因为视差效果如果没有一个缩放参数通常会过于强烈。然后我们用\(\color{brown}{\bar{P}}\)减去纹理坐标来获得最终的经过位移纹理坐标。

-有一个地方需要注意,就是viewDir.xy除以viewDir.z那里。因为viewDir向量是经过了标准化的,viewDir.z会在0.0到1.0之间的某处。当viewDir大致平行于表面时,它的z元素接近于0.0,除法会返回比viewDir垂直于表面的时候更大的P向量。所以基本上我们增加了P的大小,当以一个角度朝向一个表面相比朝向顶部时它对纹理坐标会进行更大程度的缩放;这回在角上获得更大的真实度。

+有一个地方需要注意,就是viewDir.xy除以viewDir.z那里。因为viewDir向量是经过了标准化的,viewDir.z会在0.0到1.0之间的某处。当viewDir大致平行于表面时,它的z元素接近于0.0,除法会返回比viewDir垂直于表面的时候更大的\(\color{brown}{\bar{P}}\)向量。所以基本上我们增加了\(\color{brown}{\bar{P}}\)的大小,当以一个角度朝向一个表面相比朝向顶部时它对纹理坐标会进行更大程度的缩放;这回在角上获得更大的真实度。

有些人更喜欢在等式中不使用viewDir.z,因为普通的视差贴图会在角上产生不想要的结果;这个技术叫做有偏移量限制的视差贴图(Parallax Mapping with Offset Limiting)。选择哪一个技术是个人偏好问题,但我倾向于普通的视差贴图。

@@ -172,19 +172,19 @@ if(texCoords.x > 1.0 || texCoords.y > 1.0 || texCoords.x < 0.0 || texCoords.y <

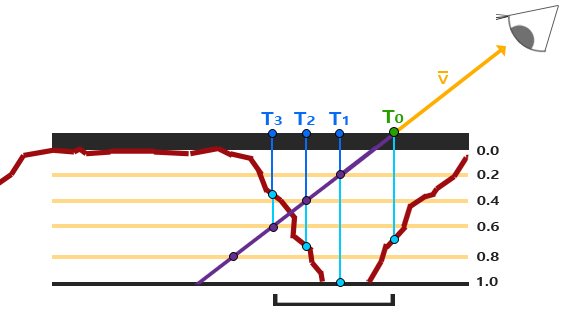

-问题的原因是这只是一个大致近似的视差映射。还有一些技巧让我们在陡峭的高度上能够获得几乎完美的结果,即使当以一定角度观看的时候。例如,我们不再使用单一样本,取而代之使用多样本来找到最近点B会得到怎样的结果?

+问题的原因是这只是一个大致近似的视差映射。还有一些技巧让我们在陡峭的高度上能够获得几乎完美的结果,即使当以一定角度观看的时候。例如,我们不再使用单一样本,取而代之使用多样本来找到最近点\(\color{blue}B\)会得到怎样的结果?

### 陡峭视差映射(Steep Parallax Mapping)

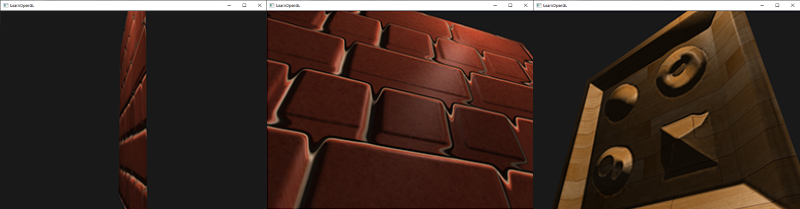

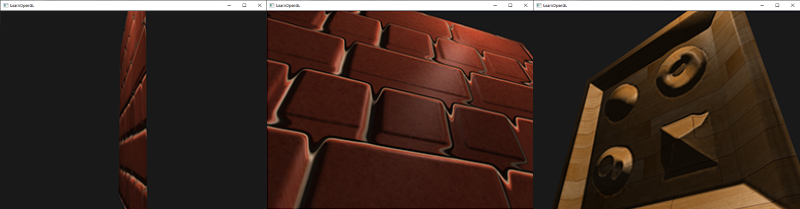

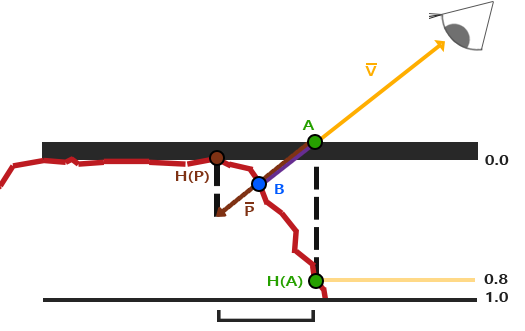

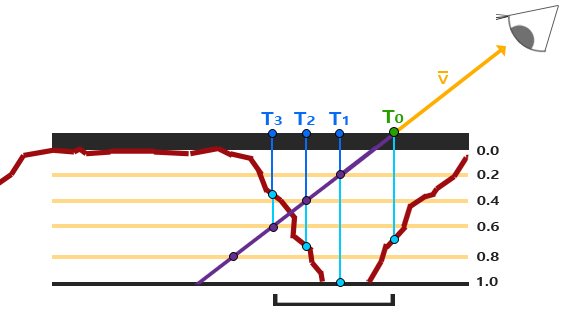

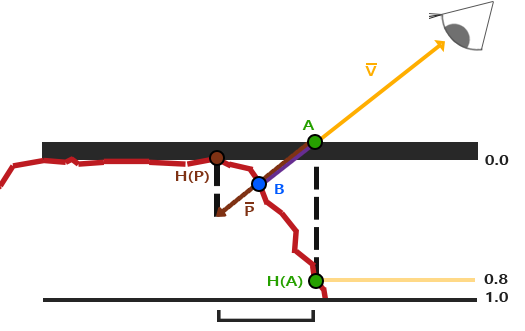

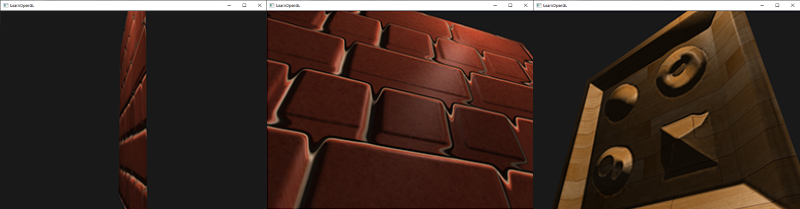

-陡峭视差映射是视差映射的扩展,原则是一样的,但不是使用一个样本而是多个样本来确定向量P到B。它能得到更好的结果,它将总深度范围分布到同一个深度/高度的多个层中。从每个层中我们沿着P方向移动采样纹理坐标,直到我们找到了一个采样得到的低于当前层的深度值的深度值。看看下面的图片:

+陡峭视差映射是视差映射的扩展,原则是一样的,但不是使用一个样本而是多个样本来确定向量\(\color{brown}{\bar{P}}\)到\(\color{blue}B\)。它能得到更好的结果,它将总深度范围分布到同一个深度/高度的多个层中。从每个层中我们沿着\(\color{brown}{\bar{P}}\)方向移动采样纹理坐标,直到我们找到了一个采样得到的低于当前层的深度值的深度值。看看下面的图片:

-我们从上到下遍历深度层,我们把每个深度层和储存在深度贴图中的它的深度值进行对比。如果这个层的深度值小于深度贴图的值,就意味着这一层的P向量部分在表面之下。我们继续这个处理过程直到有一层的深度高于储存在深度贴图中的值:这个点就在(经过位移的)表面下方。

+我们从上到下遍历深度层,我们把每个深度层和储存在深度贴图中的它的深度值进行对比。如果这个层的深度值小于深度贴图的值,就意味着这一层的\(\color{brown}{\bar{P}}\)向量部分在表面之下。我们继续这个处理过程直到有一层的深度高于储存在深度贴图中的值:这个点就在(经过位移的)表面下方。

-这个例子中我们可以看到第二层(D(2) = 0.73)的深度贴图的值仍低于第二层的深度值0.4,所以我们继续。下一次迭代,这一层的深度值0.6大于深度贴图中采样的深度值(D(3) = 0.37)。我们便可以假设第三层向量P是可用的位移几何位置。我们可以用从向量P3的纹理坐标偏移T3来对fragment的纹理坐标进行位移。你可以看到随着深度曾的增加精确度也在提高。

+这个例子中我们可以看到第二层(D(2) = 0.73)的深度贴图的值仍低于第二层的深度值0.4,所以我们继续。下一次迭代,这一层的深度值0.6大于深度贴图中采样的深度值(D(3) = 0.37)。我们便可以假设第三层向量\(\color{brown}{\bar{P}}\)是可用的位移几何位置。我们可以用从向量\(\color{brown}{\bar{P_3}}\)的纹理坐标偏移\(T_3\)来对fragment的纹理坐标进行位移。你可以看到随着深度曾的增加精确度也在提高。

为实现这个技术,我们只需要改变ParallaxMapping函数,因为所有需要的变量都有了:

@@ -205,7 +205,7 @@ vec2 ParallaxMapping(vec2 texCoords, vec3 viewDir)

}

```

-我们先定义层的数量,计算每一层的深度,最后计算纹理坐标偏移,每一层我们必须沿着P的方向进行移动。

+我们先定义层的数量,计算每一层的深度,最后计算纹理坐标偏移,每一层我们必须沿着\(\color{brown}{\bar{P}}\)的方向进行移动。

然后我们遍历所有层,从上开始,知道找到小于这一层的深度值的深度贴图值:

@@ -228,7 +228,7 @@ return texCoords - currentTexCoords;

```

-这里我们循环每一层深度,直到沿着P向量找到第一个返回低于(位移)表面的深度的纹理坐标偏移量。从fragment的纹理坐标减去最后的偏移量,来得到最终的经过位移的纹理坐标向量,这次就比传统的视差映射更精确了。

+这里我们循环每一层深度,直到沿着\(\color{brown}{\bar{P}}\)向量找到第一个返回低于(位移)表面的深度的纹理坐标偏移量。从fragment的纹理坐标减去最后的偏移量,来得到最终的经过位移的纹理坐标向量,这次就比传统的视差映射更精确了。

有10个样本砖墙从一个角度看上去就已经很好了,但是当有一个强前面展示的木制表面一样陡峭的表面时,陡峭的视差映射的威力就显示出来了:

@@ -250,7 +250,7 @@ float numLayers = mix(maxLayers, minLayers, abs(dot(vec3(0.0, 0.0, 1.0), viewDir

-我们可以通过增加样本的方式减少这个问题,但是很快就会花费很多性能。有些旨在修复这个问题的方法:不适用低于表面的第一个位置,而是在两个接近的深度层进行插值找出更匹配B的。

+我们可以通过增加样本的方式减少这个问题,但是很快就会花费很多性能。有些旨在修复这个问题的方法:不适用低于表面的第一个位置,而是在两个接近的深度层进行插值找出更匹配\(\color{blue}B\)的。

两种最流行的解决方法叫做Relief Parallax Mapping和Parallax Occlusion Mapping,Relief Parallax Mapping更精确一些,但是比Parallax Occlusion Mapping性能开销更多。因为Parallax Occlusion Mapping的效果和前者差不多但是效率更高,因此这种方式更经常使用,所以我们将在下面讨论一下。

diff --git a/docs/05 Advanced Lighting/08 Deferred Shading.md b/docs/05 Advanced Lighting/08 Deferred Shading.md

index 11b41c1..236b978 100644

--- a/docs/05 Advanced Lighting/08 Deferred Shading.md

+++ b/docs/05 Advanced Lighting/08 Deferred Shading.md

@@ -293,37 +293,53 @@ glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, 0);

为了获取一个光源的体积半径,我们需要解一个对于一个我们认为是**黑暗(Dark)**的亮度(Brightness)的衰减方程,它可以是0.0,或者是更亮一点的但仍被认为黑暗的值,像是0.03。为了展示我们如何计算光源的体积半径,我们将会使用一个在[投光物](http://learnopengl-cn.readthedocs.org/zh/latest/02%20Lighting/05%20Light%20casters/)这节中引入的一个更加复杂,但非常灵活的衰减方程:

-

+$$

+F_{light} = \frac{I}{K_c + K_l * d + K_q * d^2}

+$$

-我们现在想要在等于0的前提下解这个方程,也就是说光在该距离完全是黑暗的。然而这个方程永远不会真正等于0.0,所以它没有解。所以,我们不会求表达式等于0.0时候的解,相反我们会求当亮度值靠近于0.0的解,这时候它还是能被看做是黑暗的。在这个教程的演示场景中,我们选择作为一个合适的光照值;除以256是因为默认的8-bit帧缓冲可以每个分量显示这么多强度值(Intensity)。

+我们现在想要在\(F_{light}\)等于0的前提下解这个方程,也就是说光在该距离完全是黑暗的。然而这个方程永远不会真正等于0.0,所以它没有解。所以,我们不会求表达式等于0.0时候的解,相反我们会求当亮度值靠近于0.0的解,这时候它还是能被看做是黑暗的。在这个教程的演示场景中,我们选择\(5/256\)作为一个合适的光照值;除以256是因为默认的8-bit帧缓冲可以每个分量显示这么多强度值(Intensity)。

!!! Important

- 我们使用的衰减方程在它的可视范围内基本都是黑暗的,所以如果我们想要限制它为一个比更加黑暗的亮度,光体积就会变得太大从而变得低效。只要是用户不能在光体积边缘看到一个突兀的截断,这个参数就没事了。当然它还是依赖于场景的类型,一个高的亮度阀值会产生更小的光体积,从而获得更高的效率,然而它同样会产生一个很容易发现的副作用,那就是光会在光体积边界看起来突然断掉。

+ 我们使用的衰减方程在它的可视范围内基本都是黑暗的,所以如果我们想要限制它为一个比\(5/256\)更加黑暗的亮度,光体积就会变得太大从而变得低效。只要是用户不能在光体积边缘看到一个突兀的截断,这个参数就没事了。当然它还是依赖于场景的类型,一个高的亮度阀值会产生更小的光体积,从而获得更高的效率,然而它同样会产生一个很容易发现的副作用,那就是光会在光体积边界看起来突然断掉。

我们要求的衰减方程会是这样:

-

+$$

+\frac{5}{256} = \frac{I_{max}}{Attenuation}

+$$

-在这里,是光源最亮的颜色分量。我们之所以使用光源最亮的颜色分量是因为解光源最亮的强度值方程最好地反映了理想光体积半径。

+在这里,\(I_{max}\)是光源最亮的颜色分量。我们之所以使用光源最亮的颜色分量是因为解光源最亮的强度值方程最好地反映了理想光体积半径。

从这里我们继续解方程:

-

+$$

+\frac{5}{256} * Attenuation = I_{max}

+$$

-

+$$

+5 * Attenuation = I_{max} * 256

+$$

-

+$$

+Attenuation = I_{max} * \frac{256}{5}

+$$

-

+$$

+K_c + K_l * d + K_q * d^2 = I_{max} * \frac{256}{5}

+$$

-

+$$

+K_q * d^2 + K_l * d + K_c - I_{max} * \frac{256}{5} = 0

+$$

-最后的方程形成了的形式,我们可以用求根公式来解这个二次方程:

+最后的方程形成了\(ax^2 + bx + c = 0\)的形式,我们可以用求根公式来解这个二次方程:

-

+$$

+x = \frac{-K_l + \sqrt{K_l^2 - 4 * K_q * (K_c - I_{max} * \frac{256}{5})}}{2 * K_q}

+$$

-它给我们了一个通用公式从而允许我们计算x的值,即光源的光体积半径,只要我们提供了一个常量,线性和二次项参数:

+它给我们了一个通用公式从而允许我们计算\(x\)的值,即光源的光体积半径,只要我们提供了一个常量,线性和二次项参数:

```c++

GLfloat constant = 1.0;

diff --git a/docs/img/development.png b/docs/img/development.png

new file mode 100644

index 0000000..9376b5f

Binary files /dev/null and b/docs/img/development.png differ

diff --git a/docs/index.md b/docs/index.md

index 8956584..7ff01a0 100644

--- a/docs/index.md

+++ b/docs/index.md

@@ -16,7 +16,7 @@

除了核心概念之外,我们将会讨论许多有用的技巧,它们都可以用在你的程序中,比如说在你的场景中移动,做出漂亮的光效,加载一些建模软件导出的一些自定义的模型,做一些很酷的后期处理技巧等。最后,我们也将会使用我们已学的知识从头开始做一个小游戏,让你真正体验一把图形编程的魅力。

-## 中文翻译

+## 关于中文翻译

这里是LearnOpenGL教程的中文翻译,英文版的地址为:[http://learnopengl.com/](http://learnopengl.com/)

\ No newline at end of file

diff --git a/docs/05 Advanced Lighting/04 Normal Mapping.md b/docs/05 Advanced Lighting/04 Normal Mapping.md

index de09369..f6c5c00 100644

--- a/docs/05 Advanced Lighting/04 Normal Mapping.md

+++ b/docs/05 Advanced Lighting/04 Normal Mapping.md

@@ -29,8 +29,10 @@

由于法线向量是个几何工具,而纹理通常只用于储存颜色信息,用纹理储存法线向量不是非常直接。如果你想一想,就会知道纹理中的颜色向量用r、g、b元素代表一个3D向量。类似的我们也可以将法线向量的x、y、z元素储存到纹理中,代替颜色的r、g、b元素。法线向量的范围在-1到1之间,所以我们先要将其映射到0到1的范围:

-1

-vec3 rgb_normal = normal * 0.5 - 0.5; // transforms from [-1,1] to [0,1]

+```c++

+vec3 rgb_normal = normal * 0.5 - 0.5; // transforms from [-1,1] to [0,1]

+```

+

将法线向量变换为像这样的RGB颜色元素,我们就能把根据表面的形状的fragment的法线保存在2D纹理中。教程开头展示的那个砖块的例子的法线贴图如下所示:

@@ -92,555 +94,46 @@ void main()

-上图中我们可以看到边纹理坐标的不同,是一个三角形的边,这个三角形的另外两条边是和,它们与切线向量*T*和副切线向量*B*方向相同。这样我们可以把边和和用切线向量 *T* 和副切线向量 *B* 的线性组合表示出来(译注:注意*T*和*B*都是单位长度,在*TB*平面中所有点的*T*、*B*坐标都在0到1之间,因此可以进行这样的组合):

+上图中我们可以看到边\(E_2\)纹理坐标的不同,\(E_2\)是一个三角形的边,这个三角形的另外两条边是\(\Delta U_2\)和\(\Delta V_2\),它们与切线向量\(T\)和副切线向量\(B\)方向相同。这样我们可以把边\(E_1\)和\(E_2\)用切线向量\(T\)和副切线向量\(B\)的线性组合表示出来(译注:注意\(T\)和\(B\)都是单位长度,在\(TB\)平面中所有点的\(T\)、\(B\)坐标都在0到1之间,因此可以进行这样的组合):

-```math

+$$

E_1 = \Delta U_1T + \Delta V_1B

+$$

+$$

E_2 = \Delta U_2T + \Delta V_2B

-```

+$$

我们也可以写成这样:

-```math

+$$

(E_{1x}, E_{1y}, E_{1z}) = \Delta U_1(T_x, T_y, T_z) + \Delta V_1(B_x, B_y, B_z)

-```

+$$

-*E*是两个向量位置的差,*U*和*V*是纹理坐标的差。然后我们得到两个未知数(切线*T*和副切线*B*)和两个等式。你可能想起你的代数课了,这是让我们去接*T*和*B*。

+$$

+(E_{2x}, E_{2y}, E_{2z}) = \Delta U_2(T_x, T_y, T_z) + \Delta V_2(B_x, B_y, B_z)

+$$

+

+\(E\)是两个向量位置的差,\(\Delta U\)和\(\Delta V\)是纹理坐标的差。然后我们得到两个未知数(切线*T*和副切线*B*)和两个等式。你可能想起你的代数课了,这是让我们去接\(T\)和\(B\)。

上面的方程允许我们把它们写成另一种格式:矩阵乘法

-

+$$

+\begin{bmatrix} E_{1x} & E_{1y} & E_{1z} \\ E_{2x} & E_{2y} & E_{2z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta U_1 & \Delta V_1 \\ \Delta U_2 & \Delta V_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_x & T_y & T_z \\ B_x & B_y & B_z \end{bmatrix}

+$$

-尝试会以一下矩阵乘法,它们确实是同一种等式。把等式写成矩阵形式的好处是,解*T*和*B*会因此变得很容易。两边都乘以的反数等于:

+尝试会意一下矩阵乘法,它们确实是同一种等式。把等式写成矩阵形式的好处是,解\(T\)和\(B\)会因此变得很容易。两边都乘以\(\Delta U \Delta V\)的逆矩阵等于:

-

+$$

+\begin{bmatrix} \Delta U_1 & \Delta V_1 \\ \Delta U_2 & \Delta V_2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} E_{1x} & E_{1y} & E_{1z} \\ E_{2x} & E_{2y} & E_{2z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_x & T_y & T_z \\ B_x & B_y & B_z \end{bmatrix}

+$$

-这样我们就可以解出*T*和*B*了。这需要我们计算出delta纹理坐标矩阵的拟阵。我不打算讲解计算逆矩阵的细节,但大致是把它变化为,1除以矩阵的行列式,再乘以它的共轭矩阵。

+这样我们就可以解出\(T\)和\(B\)了。这需要我们计算出delta纹理坐标矩阵的拟阵。我不打算讲解计算逆矩阵的细节,但大致是把它变化为,1除以矩阵的行列式,再乘以它的共轭矩阵。

-

+$$

+\begin{bmatrix} T_x & T_y & T_z \\ B_x & B_y & B_z \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta U_1 \Delta V_2 - \Delta U_2 \Delta V_1} \begin{bmatrix} \Delta V_2 & -\Delta V_1 \\ -\Delta U_2 & \Delta U_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_{1x} & E_{1y} & E_{1z} \\ E_{2x} & E_{2y} & E_{2z} \end{bmatrix}

+$$

-有了最后这个等式,我们就可以用公式、三角形的两条边以及纹理坐标计算出切线向量*T*和副切线*B*。

+有了最后这个等式,我们就可以用公式、三角形的两条边以及纹理坐标计算出切线向量\(T\)和副切线\(B\)。

如果你对这些数学内容不理解也不用担心。当你知道我们可以用一个三角形的顶点和纹理坐标(因为纹理坐标和切线向量在同一空间中)计算出切线和副切线你就已经部分地达到目的了(译注:上面的推导已经很清楚了,如果你不明白可以参考任意线性代数教材,就像作者所说的记住求得切线空间的公式也行,不过不管怎样都得理解切线空间的含义)。

@@ -649,6 +142,8 @@ E_2 = \Delta U_2T + \Delta V_2B

这个教程的demo场景中有一个简单的2D平面,它朝向正z方向。这次我们会使用切线空间来实现法线贴图,所以我们可以使平面朝向任意方向,法线贴图仍然能够工作。使用前面讨论的数学方法,我们来手工计算出表面的切线和副切线向量。

假设平面使用下面的向量建立起来(1、2、3和1、3、4,它们是两个三角形):

+

+```c++

// positions

glm::vec3 pos1(-1.0, 1.0, 0.0);

glm::vec3 pos2(-1.0, -1.0, 0.0);

@@ -661,20 +156,18 @@ glm::vec2 uv3(1.0, 0.0);

glm::vec2 uv4(1.0, 1.0);

// normal vector

glm::vec3 nm(0.0, 0.0, 1.0);

-

+```

我们先计算第一个三角形的边和deltaUV坐标:

-1

-2

-3

-4

+```c++

glm::vec3 edge1 = pos2 - pos1;

glm::vec3 edge2 = pos3 - pos1;

glm::vec2 deltaUV1 = uv2 - uv1;

glm::vec2 deltaUV2 = uv3 - uv1;

-

+```

+

有了计算切线和副切线的必备数据,我们就可以开始写出来自于前面部分中的下列等式:

diff --git a/docs/05 Advanced Lighting/05 Parallax Mapping.md b/docs/05 Advanced Lighting/05 Parallax Mapping.md

index a515005..74c9274 100644

--- a/docs/05 Advanced Lighting/05 Parallax Mapping.md

+++ b/docs/05 Advanced Lighting/05 Parallax Mapping.md

@@ -18,21 +18,21 @@

[](http://learnopengl.com/img/advanced-lighting/parallax_mapping_plane_height.png)

-这里粗糙的红线代表高度贴图中的数值的立体表达,向量V代表观察方向。如果平面进行实际位移,观察者会在点B看到表面。然而我们的平面没有实际上进行位移,观察方向将在点A与平面接触。视差贴图的目的是,在A位置上的fragment不再使用点A的纹理坐标而是使用点B的。随后我们用点B的纹理坐标采样,观察者就像看到了点B一样。

+这里粗糙的红线代表高度贴图中的数值的立体表达,向量\(\color{orange}{\bar{V}}\)代表观察方向。如果平面进行实际位移,观察者会在点\(\color{blue}B\)看到表面。然而我们的平面没有实际上进行位移,观察方向将在点\(\color{green}A\)与平面接触。视差贴图的目的是,在\(\color{green}A\)位置上的fragment不再使用点\(\color{green}A\)的纹理坐标而是使用点\(\color{blue}B\)的。随后我们用点\(\color{blue}B\)的纹理坐标采样,观察者就像看到了点\(\color{blue}B\)一样。

-这个技巧就是描述如何从点A得到点B的纹理坐标。视差贴图尝试通过对从fragment到观察者的方向向量V进行缩放的方式解决这个问题,缩放的大小是A处fragment的高度。所以我们将V的长度缩放为高度贴图在点A处H(A)采样得来的值。下图展示了经缩放得到的向量P:

+这个技巧就是描述如何从点\(\color{green}A\)得到点\(\color{blue}B\)的纹理坐标。视差贴图尝试通过对从fragment到观察者的方向向量\(\color{orange}{\bar{V}}\)进行缩放的方式解决这个问题,缩放的大小是\(\color{green}A\)处fragment的高度。所以我们将\(\color{orange}{\bar{V}}\)的长度缩放为高度贴图在点\(\color{green}A\)处\(\color{green}{H(A)}\)采样得来的值。下图展示了经缩放得到的向量\(\color{brown}{\bar{P}}\):

-我们随后选出P以及这个向量与平面对齐的坐标作为纹理坐标的偏移量。这能工作是因为向量P是使用从高度贴图得到的高度值计算出来的,所以一个fragment的高度越高位移的量越大。

+我们随后选出\(\color{brown}{\bar{P}}\)以及这个向量与平面对齐的坐标作为纹理坐标的偏移量。这能工作是因为向量\(\color{brown}{\bar{P}}\)是使用从高度贴图得到的高度值计算出来的,所以一个fragment的高度越高位移的量越大。

-这个技巧在大多数时候都没问题,但点B是粗略估算得到的。当表面的高度变化很快的时候,看起来就不会真实,因为向量P最终不会和B接近,就像下图这样:

+这个技巧在大多数时候都没问题,但点\(\color{blue}B\)是粗略估算得到的。当表面的高度变化很快的时候,看起来就不会真实,因为向量\(\color{brown}{\bar{P}}\)最终不会和\(\color{blue}B\)接近,就像下图这样:

-视差贴图的另一个问题是,当表面被任意旋转以后很难指出从P获取哪一个坐标。我们在视差贴图中使用了另一个坐标空间,这个空间P向量的x和y元素总是与纹理表面对齐。如果你看了法线贴图教程,你也许猜到了,我们实现它的方法,是的,我们还是在切线空间中实现视差贴图。

+视差贴图的另一个问题是,当表面被任意旋转以后很难指出从\(\color{brown}{\bar{P}}\)获取哪一个坐标。我们在视差贴图中使用了另一个坐标空间,这个空间\(\color{brown}{\bar{P}}\)向量的x和y元素总是与纹理表面对齐。如果你看了法线贴图教程,你也许猜到了,我们实现它的方法,是的,我们还是在切线空间中实现视差贴图。

-将fragment到观察者的向量V转换到切线空间中,经变换的P向量的x和y元素将于表面的切线和副切线向量对齐。由于切线和副切线向量与表面纹理坐标的方向相同,我们可以用P的x和y元素作为纹理坐标的偏移量,这样就不用考虑表面的方向了。

+将fragment到观察者的向量\(\color{orange}{\bar{V}}\)转换到切线空间中,经变换的\(\color{brown}{\bar{P}}\)向量的x和y元素将于表面的切线和副切线向量对齐。由于切线和副切线向量与表面纹理坐标的方向相同,我们可以用\(\color{brown}{\bar{P}}\)的x和y元素作为纹理坐标的偏移量,这样就不用考虑表面的方向了。

理论都有了,下面我们来动手实现视差贴图。

@@ -46,9 +46,9 @@

-我们再次获得A和B,但是这次我们用向量V减去点A的纹理坐标得到P。我们通过在着色器中用1.0减去采样得到的高度贴图中的值来取得深度值,而不再是高度值,或者简单地在图片编辑软件中把这个纹理进行反色操作,就像我们对连接中的那个深度贴图所做的一样。

+我们再次获得\(\color{green}A\)和\(\color{blue}B\),但是这次我们用向量\(\color{orange}{\bar{V}}\)减去点\(\color{green}A\)的纹理坐标得到\(\color{brown}{\bar{P}}\)。我们通过在着色器中用1.0减去采样得到的高度贴图中的值来取得深度值,而不再是高度值,或者简单地在图片编辑软件中把这个纹理进行反色操作,就像我们对连接中的那个深度贴图所做的一样。

-位移贴图是在像素着色器中实现的,因为三角形表面的所有位移效果都不同。在像素着色器中我们将需要计算fragment到观察者到方向向量V所以我们需要观察者位置和在切线空间中的fragment位置。法线贴图教程中我们已经有了一个顶点着色器,它把这些向量发送到切线空间,所以我们可以复制那个顶点着色器:

+位移贴图是在像素着色器中实现的,因为三角形表面的所有位移效果都不同。在像素着色器中我们将需要计算fragment到观察者到方向向量\(\color{orange}{\bar{V}}\)所以我们需要观察者位置和在切线空间中的fragment位置。法线贴图教程中我们已经有了一个顶点着色器,它把这些向量发送到切线空间,所以我们可以复制那个顶点着色器:

```c++

#version 330 core

@@ -142,9 +142,9 @@ vec2 ParallaxMapping(vec2 texCoords, vec3 viewDir)

}

```

-这个相对简单的函数是我们所讨论过的内容的直接表述。我们用本来的纹理坐标texCoords从高度贴图中来采样出当前fragment高度H(A)。然后计算出P,x和y元素在切线空间中,viewDir向量除以它的z元素,用fragment的高度对它进行缩放。我们同时引入额一个height_scale的uniform,来进行一些额外的控制,因为视差效果如果没有一个缩放参数通常会过于强烈。然后我们用P减去纹理坐标来获得最终的经过位移纹理坐标。

+这个相对简单的函数是我们所讨论过的内容的直接表述。我们用本来的纹理坐标texCoords从高度贴图中来采样出当前fragment高度\(\color{green}{H(A)}\)。然后计算出\(\color{brown}{\bar{P}}\),x和y元素在切线空间中,viewDir向量除以它的z元素,用fragment的高度对它进行缩放。我们同时引入额一个height_scale的uniform,来进行一些额外的控制,因为视差效果如果没有一个缩放参数通常会过于强烈。然后我们用\(\color{brown}{\bar{P}}\)减去纹理坐标来获得最终的经过位移纹理坐标。

-有一个地方需要注意,就是viewDir.xy除以viewDir.z那里。因为viewDir向量是经过了标准化的,viewDir.z会在0.0到1.0之间的某处。当viewDir大致平行于表面时,它的z元素接近于0.0,除法会返回比viewDir垂直于表面的时候更大的P向量。所以基本上我们增加了P的大小,当以一个角度朝向一个表面相比朝向顶部时它对纹理坐标会进行更大程度的缩放;这回在角上获得更大的真实度。

+有一个地方需要注意,就是viewDir.xy除以viewDir.z那里。因为viewDir向量是经过了标准化的,viewDir.z会在0.0到1.0之间的某处。当viewDir大致平行于表面时,它的z元素接近于0.0,除法会返回比viewDir垂直于表面的时候更大的\(\color{brown}{\bar{P}}\)向量。所以基本上我们增加了\(\color{brown}{\bar{P}}\)的大小,当以一个角度朝向一个表面相比朝向顶部时它对纹理坐标会进行更大程度的缩放;这回在角上获得更大的真实度。

有些人更喜欢在等式中不使用viewDir.z,因为普通的视差贴图会在角上产生不想要的结果;这个技术叫做有偏移量限制的视差贴图(Parallax Mapping with Offset Limiting)。选择哪一个技术是个人偏好问题,但我倾向于普通的视差贴图。

@@ -172,19 +172,19 @@ if(texCoords.x > 1.0 || texCoords.y > 1.0 || texCoords.x < 0.0 || texCoords.y <

-问题的原因是这只是一个大致近似的视差映射。还有一些技巧让我们在陡峭的高度上能够获得几乎完美的结果,即使当以一定角度观看的时候。例如,我们不再使用单一样本,取而代之使用多样本来找到最近点B会得到怎样的结果?

+问题的原因是这只是一个大致近似的视差映射。还有一些技巧让我们在陡峭的高度上能够获得几乎完美的结果,即使当以一定角度观看的时候。例如,我们不再使用单一样本,取而代之使用多样本来找到最近点\(\color{blue}B\)会得到怎样的结果?

### 陡峭视差映射(Steep Parallax Mapping)

-陡峭视差映射是视差映射的扩展,原则是一样的,但不是使用一个样本而是多个样本来确定向量P到B。它能得到更好的结果,它将总深度范围分布到同一个深度/高度的多个层中。从每个层中我们沿着P方向移动采样纹理坐标,直到我们找到了一个采样得到的低于当前层的深度值的深度值。看看下面的图片:

+陡峭视差映射是视差映射的扩展,原则是一样的,但不是使用一个样本而是多个样本来确定向量\(\color{brown}{\bar{P}}\)到\(\color{blue}B\)。它能得到更好的结果,它将总深度范围分布到同一个深度/高度的多个层中。从每个层中我们沿着\(\color{brown}{\bar{P}}\)方向移动采样纹理坐标,直到我们找到了一个采样得到的低于当前层的深度值的深度值。看看下面的图片:

-我们从上到下遍历深度层,我们把每个深度层和储存在深度贴图中的它的深度值进行对比。如果这个层的深度值小于深度贴图的值,就意味着这一层的P向量部分在表面之下。我们继续这个处理过程直到有一层的深度高于储存在深度贴图中的值:这个点就在(经过位移的)表面下方。

+我们从上到下遍历深度层,我们把每个深度层和储存在深度贴图中的它的深度值进行对比。如果这个层的深度值小于深度贴图的值,就意味着这一层的\(\color{brown}{\bar{P}}\)向量部分在表面之下。我们继续这个处理过程直到有一层的深度高于储存在深度贴图中的值:这个点就在(经过位移的)表面下方。

-这个例子中我们可以看到第二层(D(2) = 0.73)的深度贴图的值仍低于第二层的深度值0.4,所以我们继续。下一次迭代,这一层的深度值0.6大于深度贴图中采样的深度值(D(3) = 0.37)。我们便可以假设第三层向量P是可用的位移几何位置。我们可以用从向量P3的纹理坐标偏移T3来对fragment的纹理坐标进行位移。你可以看到随着深度曾的增加精确度也在提高。

+这个例子中我们可以看到第二层(D(2) = 0.73)的深度贴图的值仍低于第二层的深度值0.4,所以我们继续。下一次迭代,这一层的深度值0.6大于深度贴图中采样的深度值(D(3) = 0.37)。我们便可以假设第三层向量\(\color{brown}{\bar{P}}\)是可用的位移几何位置。我们可以用从向量\(\color{brown}{\bar{P_3}}\)的纹理坐标偏移\(T_3\)来对fragment的纹理坐标进行位移。你可以看到随着深度曾的增加精确度也在提高。

为实现这个技术,我们只需要改变ParallaxMapping函数,因为所有需要的变量都有了:

@@ -205,7 +205,7 @@ vec2 ParallaxMapping(vec2 texCoords, vec3 viewDir)

}

```

-我们先定义层的数量,计算每一层的深度,最后计算纹理坐标偏移,每一层我们必须沿着P的方向进行移动。

+我们先定义层的数量,计算每一层的深度,最后计算纹理坐标偏移,每一层我们必须沿着\(\color{brown}{\bar{P}}\)的方向进行移动。

然后我们遍历所有层,从上开始,知道找到小于这一层的深度值的深度贴图值:

@@ -228,7 +228,7 @@ return texCoords - currentTexCoords;

```

-这里我们循环每一层深度,直到沿着P向量找到第一个返回低于(位移)表面的深度的纹理坐标偏移量。从fragment的纹理坐标减去最后的偏移量,来得到最终的经过位移的纹理坐标向量,这次就比传统的视差映射更精确了。

+这里我们循环每一层深度,直到沿着\(\color{brown}{\bar{P}}\)向量找到第一个返回低于(位移)表面的深度的纹理坐标偏移量。从fragment的纹理坐标减去最后的偏移量,来得到最终的经过位移的纹理坐标向量,这次就比传统的视差映射更精确了。

有10个样本砖墙从一个角度看上去就已经很好了,但是当有一个强前面展示的木制表面一样陡峭的表面时,陡峭的视差映射的威力就显示出来了:

@@ -250,7 +250,7 @@ float numLayers = mix(maxLayers, minLayers, abs(dot(vec3(0.0, 0.0, 1.0), viewDir

-我们可以通过增加样本的方式减少这个问题,但是很快就会花费很多性能。有些旨在修复这个问题的方法:不适用低于表面的第一个位置,而是在两个接近的深度层进行插值找出更匹配B的。

+我们可以通过增加样本的方式减少这个问题,但是很快就会花费很多性能。有些旨在修复这个问题的方法:不适用低于表面的第一个位置,而是在两个接近的深度层进行插值找出更匹配\(\color{blue}B\)的。

两种最流行的解决方法叫做Relief Parallax Mapping和Parallax Occlusion Mapping,Relief Parallax Mapping更精确一些,但是比Parallax Occlusion Mapping性能开销更多。因为Parallax Occlusion Mapping的效果和前者差不多但是效率更高,因此这种方式更经常使用,所以我们将在下面讨论一下。

diff --git a/docs/05 Advanced Lighting/08 Deferred Shading.md b/docs/05 Advanced Lighting/08 Deferred Shading.md

index 11b41c1..236b978 100644

--- a/docs/05 Advanced Lighting/08 Deferred Shading.md

+++ b/docs/05 Advanced Lighting/08 Deferred Shading.md

@@ -293,37 +293,53 @@ glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, 0);

为了获取一个光源的体积半径,我们需要解一个对于一个我们认为是**黑暗(Dark)**的亮度(Brightness)的衰减方程,它可以是0.0,或者是更亮一点的但仍被认为黑暗的值,像是0.03。为了展示我们如何计算光源的体积半径,我们将会使用一个在[投光物](http://learnopengl-cn.readthedocs.org/zh/latest/02%20Lighting/05%20Light%20casters/)这节中引入的一个更加复杂,但非常灵活的衰减方程:

-

+$$

+F_{light} = \frac{I}{K_c + K_l * d + K_q * d^2}

+$$

-我们现在想要在等于0的前提下解这个方程,也就是说光在该距离完全是黑暗的。然而这个方程永远不会真正等于0.0,所以它没有解。所以,我们不会求表达式等于0.0时候的解,相反我们会求当亮度值靠近于0.0的解,这时候它还是能被看做是黑暗的。在这个教程的演示场景中,我们选择作为一个合适的光照值;除以256是因为默认的8-bit帧缓冲可以每个分量显示这么多强度值(Intensity)。

+我们现在想要在\(F_{light}\)等于0的前提下解这个方程,也就是说光在该距离完全是黑暗的。然而这个方程永远不会真正等于0.0,所以它没有解。所以,我们不会求表达式等于0.0时候的解,相反我们会求当亮度值靠近于0.0的解,这时候它还是能被看做是黑暗的。在这个教程的演示场景中,我们选择\(5/256\)作为一个合适的光照值;除以256是因为默认的8-bit帧缓冲可以每个分量显示这么多强度值(Intensity)。

!!! Important

- 我们使用的衰减方程在它的可视范围内基本都是黑暗的,所以如果我们想要限制它为一个比更加黑暗的亮度,光体积就会变得太大从而变得低效。只要是用户不能在光体积边缘看到一个突兀的截断,这个参数就没事了。当然它还是依赖于场景的类型,一个高的亮度阀值会产生更小的光体积,从而获得更高的效率,然而它同样会产生一个很容易发现的副作用,那就是光会在光体积边界看起来突然断掉。

+ 我们使用的衰减方程在它的可视范围内基本都是黑暗的,所以如果我们想要限制它为一个比\(5/256\)更加黑暗的亮度,光体积就会变得太大从而变得低效。只要是用户不能在光体积边缘看到一个突兀的截断,这个参数就没事了。当然它还是依赖于场景的类型,一个高的亮度阀值会产生更小的光体积,从而获得更高的效率,然而它同样会产生一个很容易发现的副作用,那就是光会在光体积边界看起来突然断掉。

我们要求的衰减方程会是这样:

-

+$$

+\frac{5}{256} = \frac{I_{max}}{Attenuation}

+$$

-在这里,是光源最亮的颜色分量。我们之所以使用光源最亮的颜色分量是因为解光源最亮的强度值方程最好地反映了理想光体积半径。

+在这里,\(I_{max}\)是光源最亮的颜色分量。我们之所以使用光源最亮的颜色分量是因为解光源最亮的强度值方程最好地反映了理想光体积半径。

从这里我们继续解方程:

-

+$$

+\frac{5}{256} * Attenuation = I_{max}

+$$

-

+$$

+5 * Attenuation = I_{max} * 256

+$$

-

+$$

+Attenuation = I_{max} * \frac{256}{5}

+$$

-

+$$

+K_c + K_l * d + K_q * d^2 = I_{max} * \frac{256}{5}

+$$

-

+$$

+K_q * d^2 + K_l * d + K_c - I_{max} * \frac{256}{5} = 0

+$$

-最后的方程形成了的形式,我们可以用求根公式来解这个二次方程:

+最后的方程形成了\(ax^2 + bx + c = 0\)的形式,我们可以用求根公式来解这个二次方程:

-

+$$

+x = \frac{-K_l + \sqrt{K_l^2 - 4 * K_q * (K_c - I_{max} * \frac{256}{5})}}{2 * K_q}

+$$

-它给我们了一个通用公式从而允许我们计算x的值,即光源的光体积半径,只要我们提供了一个常量,线性和二次项参数:

+它给我们了一个通用公式从而允许我们计算\(x\)的值,即光源的光体积半径,只要我们提供了一个常量,线性和二次项参数:

```c++

GLfloat constant = 1.0;

diff --git a/docs/img/development.png b/docs/img/development.png

new file mode 100644

index 0000000..9376b5f

Binary files /dev/null and b/docs/img/development.png differ

diff --git a/docs/index.md b/docs/index.md

index 8956584..7ff01a0 100644

--- a/docs/index.md

+++ b/docs/index.md

@@ -16,7 +16,7 @@

除了核心概念之外,我们将会讨论许多有用的技巧,它们都可以用在你的程序中,比如说在你的场景中移动,做出漂亮的光效,加载一些建模软件导出的一些自定义的模型,做一些很酷的后期处理技巧等。最后,我们也将会使用我们已学的知识从头开始做一个小游戏,让你真正体验一把图形编程的魅力。

-## 中文翻译

+## 关于中文翻译

这里是LearnOpenGL教程的中文翻译,英文版的地址为:[http://learnopengl.com/](http://learnopengl.com/)

-

- -

- \ No newline at end of file

diff --git a/docs/05 Advanced Lighting/04 Normal Mapping.md b/docs/05 Advanced Lighting/04 Normal Mapping.md

index de09369..f6c5c00 100644

--- a/docs/05 Advanced Lighting/04 Normal Mapping.md

+++ b/docs/05 Advanced Lighting/04 Normal Mapping.md

@@ -29,8 +29,10 @@

由于法线向量是个几何工具,而纹理通常只用于储存颜色信息,用纹理储存法线向量不是非常直接。如果你想一想,就会知道纹理中的颜色向量用r、g、b元素代表一个3D向量。类似的我们也可以将法线向量的x、y、z元素储存到纹理中,代替颜色的r、g、b元素。法线向量的范围在-1到1之间,所以我们先要将其映射到0到1的范围:

-1

-vec3 rgb_normal = normal * 0.5 - 0.5; // transforms from [-1,1] to [0,1]

+```c++

+vec3 rgb_normal = normal * 0.5 - 0.5; // transforms from [-1,1] to [0,1]

+```

+

将法线向量变换为像这样的RGB颜色元素,我们就能把根据表面的形状的fragment的法线保存在2D纹理中。教程开头展示的那个砖块的例子的法线贴图如下所示:

@@ -92,555 +94,46 @@ void main()

-上图中我们可以看到边纹理坐标的不同,是一个三角形的边,这个三角形的另外两条边是和,它们与切线向量*T*和副切线向量*B*方向相同。这样我们可以把边和和用切线向量 *T* 和副切线向量 *B* 的线性组合表示出来(译注:注意*T*和*B*都是单位长度,在*TB*平面中所有点的*T*、*B*坐标都在0到1之间,因此可以进行这样的组合):

+上图中我们可以看到边\(E_2\)纹理坐标的不同,\(E_2\)是一个三角形的边,这个三角形的另外两条边是\(\Delta U_2\)和\(\Delta V_2\),它们与切线向量\(T\)和副切线向量\(B\)方向相同。这样我们可以把边\(E_1\)和\(E_2\)用切线向量\(T\)和副切线向量\(B\)的线性组合表示出来(译注:注意\(T\)和\(B\)都是单位长度,在\(TB\)平面中所有点的\(T\)、\(B\)坐标都在0到1之间,因此可以进行这样的组合):

-```math

+$$

E_1 = \Delta U_1T + \Delta V_1B

+$$

+$$

E_2 = \Delta U_2T + \Delta V_2B

-```

+$$

我们也可以写成这样:

-```math

+$$

(E_{1x}, E_{1y}, E_{1z}) = \Delta U_1(T_x, T_y, T_z) + \Delta V_1(B_x, B_y, B_z)

-```

+$$

-*E*是两个向量位置的差,*U*和*V*是纹理坐标的差。然后我们得到两个未知数(切线*T*和副切线*B*)和两个等式。你可能想起你的代数课了,这是让我们去接*T*和*B*。

+$$

+(E_{2x}, E_{2y}, E_{2z}) = \Delta U_2(T_x, T_y, T_z) + \Delta V_2(B_x, B_y, B_z)

+$$

+

+\(E\)是两个向量位置的差,\(\Delta U\)和\(\Delta V\)是纹理坐标的差。然后我们得到两个未知数(切线*T*和副切线*B*)和两个等式。你可能想起你的代数课了,这是让我们去接\(T\)和\(B\)。

上面的方程允许我们把它们写成另一种格式:矩阵乘法

-

+$$

+\begin{bmatrix} E_{1x} & E_{1y} & E_{1z} \\ E_{2x} & E_{2y} & E_{2z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta U_1 & \Delta V_1 \\ \Delta U_2 & \Delta V_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_x & T_y & T_z \\ B_x & B_y & B_z \end{bmatrix}

+$$

-尝试会以一下矩阵乘法,它们确实是同一种等式。把等式写成矩阵形式的好处是,解*T*和*B*会因此变得很容易。两边都乘以的反数等于:

+尝试会意一下矩阵乘法,它们确实是同一种等式。把等式写成矩阵形式的好处是,解\(T\)和\(B\)会因此变得很容易。两边都乘以\(\Delta U \Delta V\)的逆矩阵等于:

-

+$$

+\begin{bmatrix} \Delta U_1 & \Delta V_1 \\ \Delta U_2 & \Delta V_2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} E_{1x} & E_{1y} & E_{1z} \\ E_{2x} & E_{2y} & E_{2z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_x & T_y & T_z \\ B_x & B_y & B_z \end{bmatrix}

+$$

-这样我们就可以解出*T*和*B*了。这需要我们计算出delta纹理坐标矩阵的拟阵。我不打算讲解计算逆矩阵的细节,但大致是把它变化为,1除以矩阵的行列式,再乘以它的共轭矩阵。

+这样我们就可以解出\(T\)和\(B\)了。这需要我们计算出delta纹理坐标矩阵的拟阵。我不打算讲解计算逆矩阵的细节,但大致是把它变化为,1除以矩阵的行列式,再乘以它的共轭矩阵。

-

+$$

+\begin{bmatrix} T_x & T_y & T_z \\ B_x & B_y & B_z \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta U_1 \Delta V_2 - \Delta U_2 \Delta V_1} \begin{bmatrix} \Delta V_2 & -\Delta V_1 \\ -\Delta U_2 & \Delta U_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_{1x} & E_{1y} & E_{1z} \\ E_{2x} & E_{2y} & E_{2z} \end{bmatrix}

+$$

-有了最后这个等式,我们就可以用公式、三角形的两条边以及纹理坐标计算出切线向量*T*和副切线*B*。

+有了最后这个等式,我们就可以用公式、三角形的两条边以及纹理坐标计算出切线向量\(T\)和副切线\(B\)。

如果你对这些数学内容不理解也不用担心。当你知道我们可以用一个三角形的顶点和纹理坐标(因为纹理坐标和切线向量在同一空间中)计算出切线和副切线你就已经部分地达到目的了(译注:上面的推导已经很清楚了,如果你不明白可以参考任意线性代数教材,就像作者所说的记住求得切线空间的公式也行,不过不管怎样都得理解切线空间的含义)。

@@ -649,6 +142,8 @@ E_2 = \Delta U_2T + \Delta V_2B

这个教程的demo场景中有一个简单的2D平面,它朝向正z方向。这次我们会使用切线空间来实现法线贴图,所以我们可以使平面朝向任意方向,法线贴图仍然能够工作。使用前面讨论的数学方法,我们来手工计算出表面的切线和副切线向量。

假设平面使用下面的向量建立起来(1、2、3和1、3、4,它们是两个三角形):

+

+```c++

// positions

glm::vec3 pos1(-1.0, 1.0, 0.0);

glm::vec3 pos2(-1.0, -1.0, 0.0);

@@ -661,20 +156,18 @@ glm::vec2 uv3(1.0, 0.0);

glm::vec2 uv4(1.0, 1.0);

// normal vector

glm::vec3 nm(0.0, 0.0, 1.0);

-

+```

我们先计算第一个三角形的边和deltaUV坐标:

-1

-2

-3

-4

+```c++

glm::vec3 edge1 = pos2 - pos1;

glm::vec3 edge2 = pos3 - pos1;

glm::vec2 deltaUV1 = uv2 - uv1;

glm::vec2 deltaUV2 = uv3 - uv1;

-

+```

+

有了计算切线和副切线的必备数据,我们就可以开始写出来自于前面部分中的下列等式:

diff --git a/docs/05 Advanced Lighting/05 Parallax Mapping.md b/docs/05 Advanced Lighting/05 Parallax Mapping.md

index a515005..74c9274 100644

--- a/docs/05 Advanced Lighting/05 Parallax Mapping.md

+++ b/docs/05 Advanced Lighting/05 Parallax Mapping.md

@@ -18,21 +18,21 @@

[](http://learnopengl.com/img/advanced-lighting/parallax_mapping_plane_height.png)

-这里粗糙的红线代表高度贴图中的数值的立体表达,向量V代表观察方向。如果平面进行实际位移,观察者会在点B看到表面。然而我们的平面没有实际上进行位移,观察方向将在点A与平面接触。视差贴图的目的是,在A位置上的fragment不再使用点A的纹理坐标而是使用点B的。随后我们用点B的纹理坐标采样,观察者就像看到了点B一样。

+这里粗糙的红线代表高度贴图中的数值的立体表达,向量\(\color{orange}{\bar{V}}\)代表观察方向。如果平面进行实际位移,观察者会在点\(\color{blue}B\)看到表面。然而我们的平面没有实际上进行位移,观察方向将在点\(\color{green}A\)与平面接触。视差贴图的目的是,在\(\color{green}A\)位置上的fragment不再使用点\(\color{green}A\)的纹理坐标而是使用点\(\color{blue}B\)的。随后我们用点\(\color{blue}B\)的纹理坐标采样,观察者就像看到了点\(\color{blue}B\)一样。

-这个技巧就是描述如何从点A得到点B的纹理坐标。视差贴图尝试通过对从fragment到观察者的方向向量V进行缩放的方式解决这个问题,缩放的大小是A处fragment的高度。所以我们将V的长度缩放为高度贴图在点A处H(A)采样得来的值。下图展示了经缩放得到的向量P:

+这个技巧就是描述如何从点\(\color{green}A\)得到点\(\color{blue}B\)的纹理坐标。视差贴图尝试通过对从fragment到观察者的方向向量\(\color{orange}{\bar{V}}\)进行缩放的方式解决这个问题,缩放的大小是\(\color{green}A\)处fragment的高度。所以我们将\(\color{orange}{\bar{V}}\)的长度缩放为高度贴图在点\(\color{green}A\)处\(\color{green}{H(A)}\)采样得来的值。下图展示了经缩放得到的向量\(\color{brown}{\bar{P}}\):

-我们随后选出P以及这个向量与平面对齐的坐标作为纹理坐标的偏移量。这能工作是因为向量P是使用从高度贴图得到的高度值计算出来的,所以一个fragment的高度越高位移的量越大。

+我们随后选出\(\color{brown}{\bar{P}}\)以及这个向量与平面对齐的坐标作为纹理坐标的偏移量。这能工作是因为向量\(\color{brown}{\bar{P}}\)是使用从高度贴图得到的高度值计算出来的,所以一个fragment的高度越高位移的量越大。

-这个技巧在大多数时候都没问题,但点B是粗略估算得到的。当表面的高度变化很快的时候,看起来就不会真实,因为向量P最终不会和B接近,就像下图这样:

+这个技巧在大多数时候都没问题,但点\(\color{blue}B\)是粗略估算得到的。当表面的高度变化很快的时候,看起来就不会真实,因为向量\(\color{brown}{\bar{P}}\)最终不会和\(\color{blue}B\)接近,就像下图这样:

-视差贴图的另一个问题是,当表面被任意旋转以后很难指出从P获取哪一个坐标。我们在视差贴图中使用了另一个坐标空间,这个空间P向量的x和y元素总是与纹理表面对齐。如果你看了法线贴图教程,你也许猜到了,我们实现它的方法,是的,我们还是在切线空间中实现视差贴图。

+视差贴图的另一个问题是,当表面被任意旋转以后很难指出从\(\color{brown}{\bar{P}}\)获取哪一个坐标。我们在视差贴图中使用了另一个坐标空间,这个空间\(\color{brown}{\bar{P}}\)向量的x和y元素总是与纹理表面对齐。如果你看了法线贴图教程,你也许猜到了,我们实现它的方法,是的,我们还是在切线空间中实现视差贴图。

-将fragment到观察者的向量V转换到切线空间中,经变换的P向量的x和y元素将于表面的切线和副切线向量对齐。由于切线和副切线向量与表面纹理坐标的方向相同,我们可以用P的x和y元素作为纹理坐标的偏移量,这样就不用考虑表面的方向了。

+将fragment到观察者的向量\(\color{orange}{\bar{V}}\)转换到切线空间中,经变换的\(\color{brown}{\bar{P}}\)向量的x和y元素将于表面的切线和副切线向量对齐。由于切线和副切线向量与表面纹理坐标的方向相同,我们可以用\(\color{brown}{\bar{P}}\)的x和y元素作为纹理坐标的偏移量,这样就不用考虑表面的方向了。

理论都有了,下面我们来动手实现视差贴图。

@@ -46,9 +46,9 @@

-我们再次获得A和B,但是这次我们用向量V减去点A的纹理坐标得到P。我们通过在着色器中用1.0减去采样得到的高度贴图中的值来取得深度值,而不再是高度值,或者简单地在图片编辑软件中把这个纹理进行反色操作,就像我们对连接中的那个深度贴图所做的一样。

+我们再次获得\(\color{green}A\)和\(\color{blue}B\),但是这次我们用向量\(\color{orange}{\bar{V}}\)减去点\(\color{green}A\)的纹理坐标得到\(\color{brown}{\bar{P}}\)。我们通过在着色器中用1.0减去采样得到的高度贴图中的值来取得深度值,而不再是高度值,或者简单地在图片编辑软件中把这个纹理进行反色操作,就像我们对连接中的那个深度贴图所做的一样。

-位移贴图是在像素着色器中实现的,因为三角形表面的所有位移效果都不同。在像素着色器中我们将需要计算fragment到观察者到方向向量V所以我们需要观察者位置和在切线空间中的fragment位置。法线贴图教程中我们已经有了一个顶点着色器,它把这些向量发送到切线空间,所以我们可以复制那个顶点着色器:

+位移贴图是在像素着色器中实现的,因为三角形表面的所有位移效果都不同。在像素着色器中我们将需要计算fragment到观察者到方向向量\(\color{orange}{\bar{V}}\)所以我们需要观察者位置和在切线空间中的fragment位置。法线贴图教程中我们已经有了一个顶点着色器,它把这些向量发送到切线空间,所以我们可以复制那个顶点着色器:

```c++

#version 330 core

@@ -142,9 +142,9 @@ vec2 ParallaxMapping(vec2 texCoords, vec3 viewDir)

}

```

-这个相对简单的函数是我们所讨论过的内容的直接表述。我们用本来的纹理坐标texCoords从高度贴图中来采样出当前fragment高度H(A)。然后计算出P,x和y元素在切线空间中,viewDir向量除以它的z元素,用fragment的高度对它进行缩放。我们同时引入额一个height_scale的uniform,来进行一些额外的控制,因为视差效果如果没有一个缩放参数通常会过于强烈。然后我们用P减去纹理坐标来获得最终的经过位移纹理坐标。

+这个相对简单的函数是我们所讨论过的内容的直接表述。我们用本来的纹理坐标texCoords从高度贴图中来采样出当前fragment高度\(\color{green}{H(A)}\)。然后计算出\(\color{brown}{\bar{P}}\),x和y元素在切线空间中,viewDir向量除以它的z元素,用fragment的高度对它进行缩放。我们同时引入额一个height_scale的uniform,来进行一些额外的控制,因为视差效果如果没有一个缩放参数通常会过于强烈。然后我们用\(\color{brown}{\bar{P}}\)减去纹理坐标来获得最终的经过位移纹理坐标。

-有一个地方需要注意,就是viewDir.xy除以viewDir.z那里。因为viewDir向量是经过了标准化的,viewDir.z会在0.0到1.0之间的某处。当viewDir大致平行于表面时,它的z元素接近于0.0,除法会返回比viewDir垂直于表面的时候更大的P向量。所以基本上我们增加了P的大小,当以一个角度朝向一个表面相比朝向顶部时它对纹理坐标会进行更大程度的缩放;这回在角上获得更大的真实度。

+有一个地方需要注意,就是viewDir.xy除以viewDir.z那里。因为viewDir向量是经过了标准化的,viewDir.z会在0.0到1.0之间的某处。当viewDir大致平行于表面时,它的z元素接近于0.0,除法会返回比viewDir垂直于表面的时候更大的\(\color{brown}{\bar{P}}\)向量。所以基本上我们增加了\(\color{brown}{\bar{P}}\)的大小,当以一个角度朝向一个表面相比朝向顶部时它对纹理坐标会进行更大程度的缩放;这回在角上获得更大的真实度。

有些人更喜欢在等式中不使用viewDir.z,因为普通的视差贴图会在角上产生不想要的结果;这个技术叫做有偏移量限制的视差贴图(Parallax Mapping with Offset Limiting)。选择哪一个技术是个人偏好问题,但我倾向于普通的视差贴图。

@@ -172,19 +172,19 @@ if(texCoords.x > 1.0 || texCoords.y > 1.0 || texCoords.x < 0.0 || texCoords.y <

-问题的原因是这只是一个大致近似的视差映射。还有一些技巧让我们在陡峭的高度上能够获得几乎完美的结果,即使当以一定角度观看的时候。例如,我们不再使用单一样本,取而代之使用多样本来找到最近点B会得到怎样的结果?

+问题的原因是这只是一个大致近似的视差映射。还有一些技巧让我们在陡峭的高度上能够获得几乎完美的结果,即使当以一定角度观看的时候。例如,我们不再使用单一样本,取而代之使用多样本来找到最近点\(\color{blue}B\)会得到怎样的结果?

### 陡峭视差映射(Steep Parallax Mapping)

-陡峭视差映射是视差映射的扩展,原则是一样的,但不是使用一个样本而是多个样本来确定向量P到B。它能得到更好的结果,它将总深度范围分布到同一个深度/高度的多个层中。从每个层中我们沿着P方向移动采样纹理坐标,直到我们找到了一个采样得到的低于当前层的深度值的深度值。看看下面的图片:

+陡峭视差映射是视差映射的扩展,原则是一样的,但不是使用一个样本而是多个样本来确定向量\(\color{brown}{\bar{P}}\)到\(\color{blue}B\)。它能得到更好的结果,它将总深度范围分布到同一个深度/高度的多个层中。从每个层中我们沿着\(\color{brown}{\bar{P}}\)方向移动采样纹理坐标,直到我们找到了一个采样得到的低于当前层的深度值的深度值。看看下面的图片:

-我们从上到下遍历深度层,我们把每个深度层和储存在深度贴图中的它的深度值进行对比。如果这个层的深度值小于深度贴图的值,就意味着这一层的P向量部分在表面之下。我们继续这个处理过程直到有一层的深度高于储存在深度贴图中的值:这个点就在(经过位移的)表面下方。

+我们从上到下遍历深度层,我们把每个深度层和储存在深度贴图中的它的深度值进行对比。如果这个层的深度值小于深度贴图的值,就意味着这一层的\(\color{brown}{\bar{P}}\)向量部分在表面之下。我们继续这个处理过程直到有一层的深度高于储存在深度贴图中的值:这个点就在(经过位移的)表面下方。

-这个例子中我们可以看到第二层(D(2) = 0.73)的深度贴图的值仍低于第二层的深度值0.4,所以我们继续。下一次迭代,这一层的深度值0.6大于深度贴图中采样的深度值(D(3) = 0.37)。我们便可以假设第三层向量P是可用的位移几何位置。我们可以用从向量P3的纹理坐标偏移T3来对fragment的纹理坐标进行位移。你可以看到随着深度曾的增加精确度也在提高。

+这个例子中我们可以看到第二层(D(2) = 0.73)的深度贴图的值仍低于第二层的深度值0.4,所以我们继续。下一次迭代,这一层的深度值0.6大于深度贴图中采样的深度值(D(3) = 0.37)。我们便可以假设第三层向量\(\color{brown}{\bar{P}}\)是可用的位移几何位置。我们可以用从向量\(\color{brown}{\bar{P_3}}\)的纹理坐标偏移\(T_3\)来对fragment的纹理坐标进行位移。你可以看到随着深度曾的增加精确度也在提高。

为实现这个技术,我们只需要改变ParallaxMapping函数,因为所有需要的变量都有了:

@@ -205,7 +205,7 @@ vec2 ParallaxMapping(vec2 texCoords, vec3 viewDir)

}

```

-我们先定义层的数量,计算每一层的深度,最后计算纹理坐标偏移,每一层我们必须沿着P的方向进行移动。

+我们先定义层的数量,计算每一层的深度,最后计算纹理坐标偏移,每一层我们必须沿着\(\color{brown}{\bar{P}}\)的方向进行移动。

然后我们遍历所有层,从上开始,知道找到小于这一层的深度值的深度贴图值:

@@ -228,7 +228,7 @@ return texCoords - currentTexCoords;

```

-这里我们循环每一层深度,直到沿着P向量找到第一个返回低于(位移)表面的深度的纹理坐标偏移量。从fragment的纹理坐标减去最后的偏移量,来得到最终的经过位移的纹理坐标向量,这次就比传统的视差映射更精确了。

+这里我们循环每一层深度,直到沿着\(\color{brown}{\bar{P}}\)向量找到第一个返回低于(位移)表面的深度的纹理坐标偏移量。从fragment的纹理坐标减去最后的偏移量,来得到最终的经过位移的纹理坐标向量,这次就比传统的视差映射更精确了。

有10个样本砖墙从一个角度看上去就已经很好了,但是当有一个强前面展示的木制表面一样陡峭的表面时,陡峭的视差映射的威力就显示出来了:

@@ -250,7 +250,7 @@ float numLayers = mix(maxLayers, minLayers, abs(dot(vec3(0.0, 0.0, 1.0), viewDir

-我们可以通过增加样本的方式减少这个问题,但是很快就会花费很多性能。有些旨在修复这个问题的方法:不适用低于表面的第一个位置,而是在两个接近的深度层进行插值找出更匹配B的。

+我们可以通过增加样本的方式减少这个问题,但是很快就会花费很多性能。有些旨在修复这个问题的方法:不适用低于表面的第一个位置,而是在两个接近的深度层进行插值找出更匹配\(\color{blue}B\)的。

两种最流行的解决方法叫做Relief Parallax Mapping和Parallax Occlusion Mapping,Relief Parallax Mapping更精确一些,但是比Parallax Occlusion Mapping性能开销更多。因为Parallax Occlusion Mapping的效果和前者差不多但是效率更高,因此这种方式更经常使用,所以我们将在下面讨论一下。

diff --git a/docs/05 Advanced Lighting/08 Deferred Shading.md b/docs/05 Advanced Lighting/08 Deferred Shading.md

index 11b41c1..236b978 100644

--- a/docs/05 Advanced Lighting/08 Deferred Shading.md

+++ b/docs/05 Advanced Lighting/08 Deferred Shading.md

@@ -293,37 +293,53 @@ glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, 0);

为了获取一个光源的体积半径,我们需要解一个对于一个我们认为是**黑暗(Dark)**的亮度(Brightness)的衰减方程,它可以是0.0,或者是更亮一点的但仍被认为黑暗的值,像是0.03。为了展示我们如何计算光源的体积半径,我们将会使用一个在[投光物](http://learnopengl-cn.readthedocs.org/zh/latest/02%20Lighting/05%20Light%20casters/)这节中引入的一个更加复杂,但非常灵活的衰减方程:

-

+$$

+F_{light} = \frac{I}{K_c + K_l * d + K_q * d^2}

+$$

-我们现在想要在等于0的前提下解这个方程,也就是说光在该距离完全是黑暗的。然而这个方程永远不会真正等于0.0,所以它没有解。所以,我们不会求表达式等于0.0时候的解,相反我们会求当亮度值靠近于0.0的解,这时候它还是能被看做是黑暗的。在这个教程的演示场景中,我们选择作为一个合适的光照值;除以256是因为默认的8-bit帧缓冲可以每个分量显示这么多强度值(Intensity)。

+我们现在想要在\(F_{light}\)等于0的前提下解这个方程,也就是说光在该距离完全是黑暗的。然而这个方程永远不会真正等于0.0,所以它没有解。所以,我们不会求表达式等于0.0时候的解,相反我们会求当亮度值靠近于0.0的解,这时候它还是能被看做是黑暗的。在这个教程的演示场景中,我们选择\(5/256\)作为一个合适的光照值;除以256是因为默认的8-bit帧缓冲可以每个分量显示这么多强度值(Intensity)。

!!! Important

- 我们使用的衰减方程在它的可视范围内基本都是黑暗的,所以如果我们想要限制它为一个比更加黑暗的亮度,光体积就会变得太大从而变得低效。只要是用户不能在光体积边缘看到一个突兀的截断,这个参数就没事了。当然它还是依赖于场景的类型,一个高的亮度阀值会产生更小的光体积,从而获得更高的效率,然而它同样会产生一个很容易发现的副作用,那就是光会在光体积边界看起来突然断掉。

+ 我们使用的衰减方程在它的可视范围内基本都是黑暗的,所以如果我们想要限制它为一个比\(5/256\)更加黑暗的亮度,光体积就会变得太大从而变得低效。只要是用户不能在光体积边缘看到一个突兀的截断,这个参数就没事了。当然它还是依赖于场景的类型,一个高的亮度阀值会产生更小的光体积,从而获得更高的效率,然而它同样会产生一个很容易发现的副作用,那就是光会在光体积边界看起来突然断掉。

我们要求的衰减方程会是这样:

-

+$$

+\frac{5}{256} = \frac{I_{max}}{Attenuation}

+$$

-在这里,是光源最亮的颜色分量。我们之所以使用光源最亮的颜色分量是因为解光源最亮的强度值方程最好地反映了理想光体积半径。

+在这里,\(I_{max}\)是光源最亮的颜色分量。我们之所以使用光源最亮的颜色分量是因为解光源最亮的强度值方程最好地反映了理想光体积半径。

从这里我们继续解方程:

-

+$$

+\frac{5}{256} * Attenuation = I_{max}

+$$

-

+$$

+5 * Attenuation = I_{max} * 256

+$$

-

+$$

+Attenuation = I_{max} * \frac{256}{5}

+$$

-

+$$

+K_c + K_l * d + K_q * d^2 = I_{max} * \frac{256}{5}

+$$

-

+$$

+K_q * d^2 + K_l * d + K_c - I_{max} * \frac{256}{5} = 0

+$$

-最后的方程形成了的形式,我们可以用求根公式来解这个二次方程:

+最后的方程形成了\(ax^2 + bx + c = 0\)的形式,我们可以用求根公式来解这个二次方程:

-

+$$

+x = \frac{-K_l + \sqrt{K_l^2 - 4 * K_q * (K_c - I_{max} * \frac{256}{5})}}{2 * K_q}

+$$

-它给我们了一个通用公式从而允许我们计算x的值,即光源的光体积半径,只要我们提供了一个常量,线性和二次项参数:

+它给我们了一个通用公式从而允许我们计算\(x\)的值,即光源的光体积半径,只要我们提供了一个常量,线性和二次项参数:

```c++

GLfloat constant = 1.0;

diff --git a/docs/img/development.png b/docs/img/development.png

new file mode 100644

index 0000000..9376b5f

Binary files /dev/null and b/docs/img/development.png differ

diff --git a/docs/index.md b/docs/index.md

index 8956584..7ff01a0 100644

--- a/docs/index.md

+++ b/docs/index.md

@@ -16,7 +16,7 @@

除了核心概念之外,我们将会讨论许多有用的技巧,它们都可以用在你的程序中,比如说在你的场景中移动,做出漂亮的光效,加载一些建模软件导出的一些自定义的模型,做一些很酷的后期处理技巧等。最后,我们也将会使用我们已学的知识从头开始做一个小游戏,让你真正体验一把图形编程的魅力。

-## 中文翻译

+## 关于中文翻译

这里是LearnOpenGL教程的中文翻译,英文版的地址为:[http://learnopengl.com/](http://learnopengl.com/)

\ No newline at end of file

diff --git a/docs/05 Advanced Lighting/04 Normal Mapping.md b/docs/05 Advanced Lighting/04 Normal Mapping.md

index de09369..f6c5c00 100644

--- a/docs/05 Advanced Lighting/04 Normal Mapping.md

+++ b/docs/05 Advanced Lighting/04 Normal Mapping.md

@@ -29,8 +29,10 @@

由于法线向量是个几何工具,而纹理通常只用于储存颜色信息,用纹理储存法线向量不是非常直接。如果你想一想,就会知道纹理中的颜色向量用r、g、b元素代表一个3D向量。类似的我们也可以将法线向量的x、y、z元素储存到纹理中,代替颜色的r、g、b元素。法线向量的范围在-1到1之间,所以我们先要将其映射到0到1的范围:

-1

-vec3 rgb_normal = normal * 0.5 - 0.5; // transforms from [-1,1] to [0,1]

+```c++

+vec3 rgb_normal = normal * 0.5 - 0.5; // transforms from [-1,1] to [0,1]

+```

+

将法线向量变换为像这样的RGB颜色元素,我们就能把根据表面的形状的fragment的法线保存在2D纹理中。教程开头展示的那个砖块的例子的法线贴图如下所示:

@@ -92,555 +94,46 @@ void main()

-上图中我们可以看到边纹理坐标的不同,是一个三角形的边,这个三角形的另外两条边是和,它们与切线向量*T*和副切线向量*B*方向相同。这样我们可以把边和和用切线向量 *T* 和副切线向量 *B* 的线性组合表示出来(译注:注意*T*和*B*都是单位长度,在*TB*平面中所有点的*T*、*B*坐标都在0到1之间,因此可以进行这样的组合):

+上图中我们可以看到边\(E_2\)纹理坐标的不同,\(E_2\)是一个三角形的边,这个三角形的另外两条边是\(\Delta U_2\)和\(\Delta V_2\),它们与切线向量\(T\)和副切线向量\(B\)方向相同。这样我们可以把边\(E_1\)和\(E_2\)用切线向量\(T\)和副切线向量\(B\)的线性组合表示出来(译注:注意\(T\)和\(B\)都是单位长度,在\(TB\)平面中所有点的\(T\)、\(B\)坐标都在0到1之间,因此可以进行这样的组合):

-```math

+$$

E_1 = \Delta U_1T + \Delta V_1B

+$$

+$$

E_2 = \Delta U_2T + \Delta V_2B

-```

+$$

我们也可以写成这样:

-```math

+$$

(E_{1x}, E_{1y}, E_{1z}) = \Delta U_1(T_x, T_y, T_z) + \Delta V_1(B_x, B_y, B_z)

-```

+$$

-*E*是两个向量位置的差,*U*和*V*是纹理坐标的差。然后我们得到两个未知数(切线*T*和副切线*B*)和两个等式。你可能想起你的代数课了,这是让我们去接*T*和*B*。

+$$

+(E_{2x}, E_{2y}, E_{2z}) = \Delta U_2(T_x, T_y, T_z) + \Delta V_2(B_x, B_y, B_z)

+$$

+

+\(E\)是两个向量位置的差,\(\Delta U\)和\(\Delta V\)是纹理坐标的差。然后我们得到两个未知数(切线*T*和副切线*B*)和两个等式。你可能想起你的代数课了,这是让我们去接\(T\)和\(B\)。

上面的方程允许我们把它们写成另一种格式:矩阵乘法

-

+$$

+\begin{bmatrix} E_{1x} & E_{1y} & E_{1z} \\ E_{2x} & E_{2y} & E_{2z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta U_1 & \Delta V_1 \\ \Delta U_2 & \Delta V_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_x & T_y & T_z \\ B_x & B_y & B_z \end{bmatrix}

+$$

-尝试会以一下矩阵乘法,它们确实是同一种等式。把等式写成矩阵形式的好处是,解*T*和*B*会因此变得很容易。两边都乘以的反数等于:

+尝试会意一下矩阵乘法,它们确实是同一种等式。把等式写成矩阵形式的好处是,解\(T\)和\(B\)会因此变得很容易。两边都乘以\(\Delta U \Delta V\)的逆矩阵等于:

-

+$$

+\begin{bmatrix} \Delta U_1 & \Delta V_1 \\ \Delta U_2 & \Delta V_2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} E_{1x} & E_{1y} & E_{1z} \\ E_{2x} & E_{2y} & E_{2z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_x & T_y & T_z \\ B_x & B_y & B_z \end{bmatrix}

+$$

-这样我们就可以解出*T*和*B*了。这需要我们计算出delta纹理坐标矩阵的拟阵。我不打算讲解计算逆矩阵的细节,但大致是把它变化为,1除以矩阵的行列式,再乘以它的共轭矩阵。

+这样我们就可以解出\(T\)和\(B\)了。这需要我们计算出delta纹理坐标矩阵的拟阵。我不打算讲解计算逆矩阵的细节,但大致是把它变化为,1除以矩阵的行列式,再乘以它的共轭矩阵。

-

+$$

+\begin{bmatrix} T_x & T_y & T_z \\ B_x & B_y & B_z \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta U_1 \Delta V_2 - \Delta U_2 \Delta V_1} \begin{bmatrix} \Delta V_2 & -\Delta V_1 \\ -\Delta U_2 & \Delta U_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_{1x} & E_{1y} & E_{1z} \\ E_{2x} & E_{2y} & E_{2z} \end{bmatrix}

+$$

-有了最后这个等式,我们就可以用公式、三角形的两条边以及纹理坐标计算出切线向量*T*和副切线*B*。

+有了最后这个等式,我们就可以用公式、三角形的两条边以及纹理坐标计算出切线向量\(T\)和副切线\(B\)。

如果你对这些数学内容不理解也不用担心。当你知道我们可以用一个三角形的顶点和纹理坐标(因为纹理坐标和切线向量在同一空间中)计算出切线和副切线你就已经部分地达到目的了(译注:上面的推导已经很清楚了,如果你不明白可以参考任意线性代数教材,就像作者所说的记住求得切线空间的公式也行,不过不管怎样都得理解切线空间的含义)。

@@ -649,6 +142,8 @@ E_2 = \Delta U_2T + \Delta V_2B

这个教程的demo场景中有一个简单的2D平面,它朝向正z方向。这次我们会使用切线空间来实现法线贴图,所以我们可以使平面朝向任意方向,法线贴图仍然能够工作。使用前面讨论的数学方法,我们来手工计算出表面的切线和副切线向量。

假设平面使用下面的向量建立起来(1、2、3和1、3、4,它们是两个三角形):

+

+```c++

// positions

glm::vec3 pos1(-1.0, 1.0, 0.0);

glm::vec3 pos2(-1.0, -1.0, 0.0);

@@ -661,20 +156,18 @@ glm::vec2 uv3(1.0, 0.0);

glm::vec2 uv4(1.0, 1.0);

// normal vector

glm::vec3 nm(0.0, 0.0, 1.0);

-

+```

我们先计算第一个三角形的边和deltaUV坐标:

-1

-2

-3

-4

+```c++

glm::vec3 edge1 = pos2 - pos1;

glm::vec3 edge2 = pos3 - pos1;

glm::vec2 deltaUV1 = uv2 - uv1;

glm::vec2 deltaUV2 = uv3 - uv1;

-

+```

+

有了计算切线和副切线的必备数据,我们就可以开始写出来自于前面部分中的下列等式:

diff --git a/docs/05 Advanced Lighting/05 Parallax Mapping.md b/docs/05 Advanced Lighting/05 Parallax Mapping.md

index a515005..74c9274 100644

--- a/docs/05 Advanced Lighting/05 Parallax Mapping.md

+++ b/docs/05 Advanced Lighting/05 Parallax Mapping.md

@@ -18,21 +18,21 @@

[](http://learnopengl.com/img/advanced-lighting/parallax_mapping_plane_height.png)

-这里粗糙的红线代表高度贴图中的数值的立体表达,向量V代表观察方向。如果平面进行实际位移,观察者会在点B看到表面。然而我们的平面没有实际上进行位移,观察方向将在点A与平面接触。视差贴图的目的是,在A位置上的fragment不再使用点A的纹理坐标而是使用点B的。随后我们用点B的纹理坐标采样,观察者就像看到了点B一样。

+这里粗糙的红线代表高度贴图中的数值的立体表达,向量\(\color{orange}{\bar{V}}\)代表观察方向。如果平面进行实际位移,观察者会在点\(\color{blue}B\)看到表面。然而我们的平面没有实际上进行位移,观察方向将在点\(\color{green}A\)与平面接触。视差贴图的目的是,在\(\color{green}A\)位置上的fragment不再使用点\(\color{green}A\)的纹理坐标而是使用点\(\color{blue}B\)的。随后我们用点\(\color{blue}B\)的纹理坐标采样,观察者就像看到了点\(\color{blue}B\)一样。

-这个技巧就是描述如何从点A得到点B的纹理坐标。视差贴图尝试通过对从fragment到观察者的方向向量V进行缩放的方式解决这个问题,缩放的大小是A处fragment的高度。所以我们将V的长度缩放为高度贴图在点A处H(A)采样得来的值。下图展示了经缩放得到的向量P:

+这个技巧就是描述如何从点\(\color{green}A\)得到点\(\color{blue}B\)的纹理坐标。视差贴图尝试通过对从fragment到观察者的方向向量\(\color{orange}{\bar{V}}\)进行缩放的方式解决这个问题,缩放的大小是\(\color{green}A\)处fragment的高度。所以我们将\(\color{orange}{\bar{V}}\)的长度缩放为高度贴图在点\(\color{green}A\)处\(\color{green}{H(A)}\)采样得来的值。下图展示了经缩放得到的向量\(\color{brown}{\bar{P}}\):

-我们随后选出P以及这个向量与平面对齐的坐标作为纹理坐标的偏移量。这能工作是因为向量P是使用从高度贴图得到的高度值计算出来的,所以一个fragment的高度越高位移的量越大。

+我们随后选出\(\color{brown}{\bar{P}}\)以及这个向量与平面对齐的坐标作为纹理坐标的偏移量。这能工作是因为向量\(\color{brown}{\bar{P}}\)是使用从高度贴图得到的高度值计算出来的,所以一个fragment的高度越高位移的量越大。

-这个技巧在大多数时候都没问题,但点B是粗略估算得到的。当表面的高度变化很快的时候,看起来就不会真实,因为向量P最终不会和B接近,就像下图这样:

+这个技巧在大多数时候都没问题,但点\(\color{blue}B\)是粗略估算得到的。当表面的高度变化很快的时候,看起来就不会真实,因为向量\(\color{brown}{\bar{P}}\)最终不会和\(\color{blue}B\)接近,就像下图这样:

-视差贴图的另一个问题是,当表面被任意旋转以后很难指出从P获取哪一个坐标。我们在视差贴图中使用了另一个坐标空间,这个空间P向量的x和y元素总是与纹理表面对齐。如果你看了法线贴图教程,你也许猜到了,我们实现它的方法,是的,我们还是在切线空间中实现视差贴图。

+视差贴图的另一个问题是,当表面被任意旋转以后很难指出从\(\color{brown}{\bar{P}}\)获取哪一个坐标。我们在视差贴图中使用了另一个坐标空间,这个空间\(\color{brown}{\bar{P}}\)向量的x和y元素总是与纹理表面对齐。如果你看了法线贴图教程,你也许猜到了,我们实现它的方法,是的,我们还是在切线空间中实现视差贴图。

-将fragment到观察者的向量V转换到切线空间中,经变换的P向量的x和y元素将于表面的切线和副切线向量对齐。由于切线和副切线向量与表面纹理坐标的方向相同,我们可以用P的x和y元素作为纹理坐标的偏移量,这样就不用考虑表面的方向了。

+将fragment到观察者的向量\(\color{orange}{\bar{V}}\)转换到切线空间中,经变换的\(\color{brown}{\bar{P}}\)向量的x和y元素将于表面的切线和副切线向量对齐。由于切线和副切线向量与表面纹理坐标的方向相同,我们可以用\(\color{brown}{\bar{P}}\)的x和y元素作为纹理坐标的偏移量,这样就不用考虑表面的方向了。

理论都有了,下面我们来动手实现视差贴图。

@@ -46,9 +46,9 @@

-我们再次获得A和B,但是这次我们用向量V减去点A的纹理坐标得到P。我们通过在着色器中用1.0减去采样得到的高度贴图中的值来取得深度值,而不再是高度值,或者简单地在图片编辑软件中把这个纹理进行反色操作,就像我们对连接中的那个深度贴图所做的一样。

+我们再次获得\(\color{green}A\)和\(\color{blue}B\),但是这次我们用向量\(\color{orange}{\bar{V}}\)减去点\(\color{green}A\)的纹理坐标得到\(\color{brown}{\bar{P}}\)。我们通过在着色器中用1.0减去采样得到的高度贴图中的值来取得深度值,而不再是高度值,或者简单地在图片编辑软件中把这个纹理进行反色操作,就像我们对连接中的那个深度贴图所做的一样。

-位移贴图是在像素着色器中实现的,因为三角形表面的所有位移效果都不同。在像素着色器中我们将需要计算fragment到观察者到方向向量V所以我们需要观察者位置和在切线空间中的fragment位置。法线贴图教程中我们已经有了一个顶点着色器,它把这些向量发送到切线空间,所以我们可以复制那个顶点着色器:

+位移贴图是在像素着色器中实现的,因为三角形表面的所有位移效果都不同。在像素着色器中我们将需要计算fragment到观察者到方向向量\(\color{orange}{\bar{V}}\)所以我们需要观察者位置和在切线空间中的fragment位置。法线贴图教程中我们已经有了一个顶点着色器,它把这些向量发送到切线空间,所以我们可以复制那个顶点着色器:

```c++

#version 330 core

@@ -142,9 +142,9 @@ vec2 ParallaxMapping(vec2 texCoords, vec3 viewDir)

}

```

-这个相对简单的函数是我们所讨论过的内容的直接表述。我们用本来的纹理坐标texCoords从高度贴图中来采样出当前fragment高度H(A)。然后计算出P,x和y元素在切线空间中,viewDir向量除以它的z元素,用fragment的高度对它进行缩放。我们同时引入额一个height_scale的uniform,来进行一些额外的控制,因为视差效果如果没有一个缩放参数通常会过于强烈。然后我们用P减去纹理坐标来获得最终的经过位移纹理坐标。

+这个相对简单的函数是我们所讨论过的内容的直接表述。我们用本来的纹理坐标texCoords从高度贴图中来采样出当前fragment高度\(\color{green}{H(A)}\)。然后计算出\(\color{brown}{\bar{P}}\),x和y元素在切线空间中,viewDir向量除以它的z元素,用fragment的高度对它进行缩放。我们同时引入额一个height_scale的uniform,来进行一些额外的控制,因为视差效果如果没有一个缩放参数通常会过于强烈。然后我们用\(\color{brown}{\bar{P}}\)减去纹理坐标来获得最终的经过位移纹理坐标。

-有一个地方需要注意,就是viewDir.xy除以viewDir.z那里。因为viewDir向量是经过了标准化的,viewDir.z会在0.0到1.0之间的某处。当viewDir大致平行于表面时,它的z元素接近于0.0,除法会返回比viewDir垂直于表面的时候更大的P向量。所以基本上我们增加了P的大小,当以一个角度朝向一个表面相比朝向顶部时它对纹理坐标会进行更大程度的缩放;这回在角上获得更大的真实度。

+有一个地方需要注意,就是viewDir.xy除以viewDir.z那里。因为viewDir向量是经过了标准化的,viewDir.z会在0.0到1.0之间的某处。当viewDir大致平行于表面时,它的z元素接近于0.0,除法会返回比viewDir垂直于表面的时候更大的\(\color{brown}{\bar{P}}\)向量。所以基本上我们增加了\(\color{brown}{\bar{P}}\)的大小,当以一个角度朝向一个表面相比朝向顶部时它对纹理坐标会进行更大程度的缩放;这回在角上获得更大的真实度。

有些人更喜欢在等式中不使用viewDir.z,因为普通的视差贴图会在角上产生不想要的结果;这个技术叫做有偏移量限制的视差贴图(Parallax Mapping with Offset Limiting)。选择哪一个技术是个人偏好问题,但我倾向于普通的视差贴图。

@@ -172,19 +172,19 @@ if(texCoords.x > 1.0 || texCoords.y > 1.0 || texCoords.x < 0.0 || texCoords.y <

-问题的原因是这只是一个大致近似的视差映射。还有一些技巧让我们在陡峭的高度上能够获得几乎完美的结果,即使当以一定角度观看的时候。例如,我们不再使用单一样本,取而代之使用多样本来找到最近点B会得到怎样的结果?

+问题的原因是这只是一个大致近似的视差映射。还有一些技巧让我们在陡峭的高度上能够获得几乎完美的结果,即使当以一定角度观看的时候。例如,我们不再使用单一样本,取而代之使用多样本来找到最近点\(\color{blue}B\)会得到怎样的结果?

### 陡峭视差映射(Steep Parallax Mapping)

-陡峭视差映射是视差映射的扩展,原则是一样的,但不是使用一个样本而是多个样本来确定向量P到B。它能得到更好的结果,它将总深度范围分布到同一个深度/高度的多个层中。从每个层中我们沿着P方向移动采样纹理坐标,直到我们找到了一个采样得到的低于当前层的深度值的深度值。看看下面的图片:

+陡峭视差映射是视差映射的扩展,原则是一样的,但不是使用一个样本而是多个样本来确定向量\(\color{brown}{\bar{P}}\)到\(\color{blue}B\)。它能得到更好的结果,它将总深度范围分布到同一个深度/高度的多个层中。从每个层中我们沿着\(\color{brown}{\bar{P}}\)方向移动采样纹理坐标,直到我们找到了一个采样得到的低于当前层的深度值的深度值。看看下面的图片:

-我们从上到下遍历深度层,我们把每个深度层和储存在深度贴图中的它的深度值进行对比。如果这个层的深度值小于深度贴图的值,就意味着这一层的P向量部分在表面之下。我们继续这个处理过程直到有一层的深度高于储存在深度贴图中的值:这个点就在(经过位移的)表面下方。

+我们从上到下遍历深度层,我们把每个深度层和储存在深度贴图中的它的深度值进行对比。如果这个层的深度值小于深度贴图的值,就意味着这一层的\(\color{brown}{\bar{P}}\)向量部分在表面之下。我们继续这个处理过程直到有一层的深度高于储存在深度贴图中的值:这个点就在(经过位移的)表面下方。

-这个例子中我们可以看到第二层(D(2) = 0.73)的深度贴图的值仍低于第二层的深度值0.4,所以我们继续。下一次迭代,这一层的深度值0.6大于深度贴图中采样的深度值(D(3) = 0.37)。我们便可以假设第三层向量P是可用的位移几何位置。我们可以用从向量P3的纹理坐标偏移T3来对fragment的纹理坐标进行位移。你可以看到随着深度曾的增加精确度也在提高。

+这个例子中我们可以看到第二层(D(2) = 0.73)的深度贴图的值仍低于第二层的深度值0.4,所以我们继续。下一次迭代,这一层的深度值0.6大于深度贴图中采样的深度值(D(3) = 0.37)。我们便可以假设第三层向量\(\color{brown}{\bar{P}}\)是可用的位移几何位置。我们可以用从向量\(\color{brown}{\bar{P_3}}\)的纹理坐标偏移\(T_3\)来对fragment的纹理坐标进行位移。你可以看到随着深度曾的增加精确度也在提高。

为实现这个技术,我们只需要改变ParallaxMapping函数,因为所有需要的变量都有了:

@@ -205,7 +205,7 @@ vec2 ParallaxMapping(vec2 texCoords, vec3 viewDir)

}

```

-我们先定义层的数量,计算每一层的深度,最后计算纹理坐标偏移,每一层我们必须沿着P的方向进行移动。

+我们先定义层的数量,计算每一层的深度,最后计算纹理坐标偏移,每一层我们必须沿着\(\color{brown}{\bar{P}}\)的方向进行移动。

然后我们遍历所有层,从上开始,知道找到小于这一层的深度值的深度贴图值:

@@ -228,7 +228,7 @@ return texCoords - currentTexCoords;

```

-这里我们循环每一层深度,直到沿着P向量找到第一个返回低于(位移)表面的深度的纹理坐标偏移量。从fragment的纹理坐标减去最后的偏移量,来得到最终的经过位移的纹理坐标向量,这次就比传统的视差映射更精确了。

+这里我们循环每一层深度,直到沿着\(\color{brown}{\bar{P}}\)向量找到第一个返回低于(位移)表面的深度的纹理坐标偏移量。从fragment的纹理坐标减去最后的偏移量,来得到最终的经过位移的纹理坐标向量,这次就比传统的视差映射更精确了。

有10个样本砖墙从一个角度看上去就已经很好了,但是当有一个强前面展示的木制表面一样陡峭的表面时,陡峭的视差映射的威力就显示出来了:

@@ -250,7 +250,7 @@ float numLayers = mix(maxLayers, minLayers, abs(dot(vec3(0.0, 0.0, 1.0), viewDir

-我们可以通过增加样本的方式减少这个问题,但是很快就会花费很多性能。有些旨在修复这个问题的方法:不适用低于表面的第一个位置,而是在两个接近的深度层进行插值找出更匹配B的。

+我们可以通过增加样本的方式减少这个问题,但是很快就会花费很多性能。有些旨在修复这个问题的方法:不适用低于表面的第一个位置,而是在两个接近的深度层进行插值找出更匹配\(\color{blue}B\)的。

两种最流行的解决方法叫做Relief Parallax Mapping和Parallax Occlusion Mapping,Relief Parallax Mapping更精确一些,但是比Parallax Occlusion Mapping性能开销更多。因为Parallax Occlusion Mapping的效果和前者差不多但是效率更高,因此这种方式更经常使用,所以我们将在下面讨论一下。

diff --git a/docs/05 Advanced Lighting/08 Deferred Shading.md b/docs/05 Advanced Lighting/08 Deferred Shading.md

index 11b41c1..236b978 100644

--- a/docs/05 Advanced Lighting/08 Deferred Shading.md

+++ b/docs/05 Advanced Lighting/08 Deferred Shading.md

@@ -293,37 +293,53 @@ glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, 0);

为了获取一个光源的体积半径,我们需要解一个对于一个我们认为是**黑暗(Dark)**的亮度(Brightness)的衰减方程,它可以是0.0,或者是更亮一点的但仍被认为黑暗的值,像是0.03。为了展示我们如何计算光源的体积半径,我们将会使用一个在[投光物](http://learnopengl-cn.readthedocs.org/zh/latest/02%20Lighting/05%20Light%20casters/)这节中引入的一个更加复杂,但非常灵活的衰减方程:

-

+$$

+F_{light} = \frac{I}{K_c + K_l * d + K_q * d^2}

+$$

-我们现在想要在等于0的前提下解这个方程,也就是说光在该距离完全是黑暗的。然而这个方程永远不会真正等于0.0,所以它没有解。所以,我们不会求表达式等于0.0时候的解,相反我们会求当亮度值靠近于0.0的解,这时候它还是能被看做是黑暗的。在这个教程的演示场景中,我们选择作为一个合适的光照值;除以256是因为默认的8-bit帧缓冲可以每个分量显示这么多强度值(Intensity)。

+我们现在想要在\(F_{light}\)等于0的前提下解这个方程,也就是说光在该距离完全是黑暗的。然而这个方程永远不会真正等于0.0,所以它没有解。所以,我们不会求表达式等于0.0时候的解,相反我们会求当亮度值靠近于0.0的解,这时候它还是能被看做是黑暗的。在这个教程的演示场景中,我们选择\(5/256\)作为一个合适的光照值;除以256是因为默认的8-bit帧缓冲可以每个分量显示这么多强度值(Intensity)。

!!! Important

- 我们使用的衰减方程在它的可视范围内基本都是黑暗的,所以如果我们想要限制它为一个比更加黑暗的亮度,光体积就会变得太大从而变得低效。只要是用户不能在光体积边缘看到一个突兀的截断,这个参数就没事了。当然它还是依赖于场景的类型,一个高的亮度阀值会产生更小的光体积,从而获得更高的效率,然而它同样会产生一个很容易发现的副作用,那就是光会在光体积边界看起来突然断掉。

+ 我们使用的衰减方程在它的可视范围内基本都是黑暗的,所以如果我们想要限制它为一个比\(5/256\)更加黑暗的亮度,光体积就会变得太大从而变得低效。只要是用户不能在光体积边缘看到一个突兀的截断,这个参数就没事了。当然它还是依赖于场景的类型,一个高的亮度阀值会产生更小的光体积,从而获得更高的效率,然而它同样会产生一个很容易发现的副作用,那就是光会在光体积边界看起来突然断掉。

我们要求的衰减方程会是这样:

-

+$$

+\frac{5}{256} = \frac{I_{max}}{Attenuation}

+$$

-在这里,是光源最亮的颜色分量。我们之所以使用光源最亮的颜色分量是因为解光源最亮的强度值方程最好地反映了理想光体积半径。

+在这里,\(I_{max}\)是光源最亮的颜色分量。我们之所以使用光源最亮的颜色分量是因为解光源最亮的强度值方程最好地反映了理想光体积半径。

从这里我们继续解方程:

-

+$$

+\frac{5}{256} * Attenuation = I_{max}

+$$

-

+$$

+5 * Attenuation = I_{max} * 256

+$$

-

+$$

+Attenuation = I_{max} * \frac{256}{5}

+$$

-

+$$

+K_c + K_l * d + K_q * d^2 = I_{max} * \frac{256}{5}

+$$

-

+$$

+K_q * d^2 + K_l * d + K_c - I_{max} * \frac{256}{5} = 0

+$$

-最后的方程形成了的形式,我们可以用求根公式来解这个二次方程:

+最后的方程形成了\(ax^2 + bx + c = 0\)的形式,我们可以用求根公式来解这个二次方程:

-

+$$

+x = \frac{-K_l + \sqrt{K_l^2 - 4 * K_q * (K_c - I_{max} * \frac{256}{5})}}{2 * K_q}

+$$

-它给我们了一个通用公式从而允许我们计算x的值,即光源的光体积半径,只要我们提供了一个常量,线性和二次项参数:

+它给我们了一个通用公式从而允许我们计算\(x\)的值,即光源的光体积半径,只要我们提供了一个常量,线性和二次项参数:

```c++

GLfloat constant = 1.0;

diff --git a/docs/img/development.png b/docs/img/development.png

new file mode 100644

index 0000000..9376b5f

Binary files /dev/null and b/docs/img/development.png differ

diff --git a/docs/index.md b/docs/index.md

index 8956584..7ff01a0 100644

--- a/docs/index.md

+++ b/docs/index.md

@@ -16,7 +16,7 @@

除了核心概念之外,我们将会讨论许多有用的技巧,它们都可以用在你的程序中,比如说在你的场景中移动,做出漂亮的光效,加载一些建模软件导出的一些自定义的模型,做一些很酷的后期处理技巧等。最后,我们也将会使用我们已学的知识从头开始做一个小游戏,让你真正体验一把图形编程的魅力。

-## 中文翻译

+## 关于中文翻译

这里是LearnOpenGL教程的中文翻译,英文版的地址为:[http://learnopengl.com/](http://learnopengl.com/)