mirror of

https://github.com/LearnOpenGL-CN/LearnOpenGL-CN.git

synced 2025-12-02 05:55:57 +08:00

Revert all the changes since 851f9ec

This commit is contained in:

195

04 Advanced OpenGL/01 Depth testing.md

Normal file

195

04 Advanced OpenGL/01 Depth testing.md

Normal file

@@ -0,0 +1,195 @@

|

||||

# 深度测试(Depth testing)

|

||||

|

||||

原文 | [Depth testing](http://learnopengl.com/#!Advanced-OpenGL/Depth-testing)

|

||||

---|---

|

||||

作者 | JoeyDeVries

|

||||

翻译 | [Django](http://bullteacher.com/)

|

||||

校对 | [Geequlim](http://geequlim.com)

|

||||

|

||||

在[坐标系的教程](http://learnopengl-cn.readthedocs.org/zh/latest/01%20Getting%20started/08%20Coordinate%20Systems/)中我们呈现了一个3D容器,使用**深度缓冲**,以防止被其他面遮挡的面渲染到前面。在本教程中我们将细致地讨论被深度缓冲区(depth-buffer或z-buffer)所存储的**深度值**以及它是如何确定一个片段是否被其他片段遮挡。

|

||||

|

||||

**深度缓冲**就像**颜色缓冲**(存储所有的片段颜色:视觉输出)那样存储每个片段的信息,(通常) 和颜色缓冲区有相同的宽度和高度。深度缓冲由窗口系统自动创建并将其深度值存储为 16、 24 或 32 位浮点数。在大多数系统中深度缓冲区为24位。

|

||||

|

||||

当深度测试启用的时候, OpenGL 测试深度缓冲区内的深度值。OpenGL 执行深度测试的时候,如果此测试通过,深度缓冲内的值将被设为新的深度值。如果深度测试失败,则丢弃该片段。

|

||||

|

||||

深度测试在片段着色器运行之后(并且模板测试运行之后,我们将在[接下来](http://www.learnopengl.com/#!Advanced-OpenGL/Stencil-testing)的教程中讨论)在屏幕空间中执行的。屏幕空间坐标直接有关的视区,由OpenGL的`glViewport`函数给定,并且可以通过GLSL的片段着色器中内置的 `gl_FragCoord`变量访问。`gl_FragCoord` 的 X 和 y 表示该片段的屏幕空间坐标 ((0,0) 在左下角)。`gl_FragCoord` 还包含一个 z 坐标,它包含了片段的实际深度值。此 z 坐标值是与深度缓冲区的内容进行比较的值。

|

||||

|

||||

!!! Important

|

||||

|

||||

现在大多数 GPU 都支持一种称为提前深度测试(Early depth testing)的硬件功能。提前深度测试允许深度测试在片段着色器之前运行。明确一个片段永远不会可见的 (它是其它物体的后面) 我们可以更早地放弃该片段。

|

||||

|

||||

片段着色器通常是相当费时的所以我们应该尽量避免运行它们。对片段着色器提前深度测试一个限制是,你不应该写入片段的深度值。如果片段着色器将写入其深度值,提前深度测试是不可能的,OpenGL不能事先知道深度值。

|

||||

|

||||

深度测试默认是关闭的,要启用深度测试的话,我们需要用`GL_DEPTH_TEST`选项来打开它:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glEnable(GL_DEPTH_TEST);

|

||||

```

|

||||

|

||||

一旦启用深度测试,如果片段通过深度测试,OpenGL自动在深度缓冲区存储片段的 z 值,如果深度测试失败,那么相应地丢弃该片段。如果启用深度测试,那么在每个渲染之前还应使用`GL_DEPTH_BUFFER_BIT`清除深度缓冲区,否则深度缓冲区将保留上一次进行深度测试时所写的深度值

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

|

||||

```

|

||||

|

||||

在某些情况下我们需要进行深度测试并相应地丢弃片段,但我们不希望更新深度缓冲区,基本上,可以使用一个只读的深度缓冲区;OpenGL允许我们通过将其深度掩码设置为`GL_FALSE`禁用深度缓冲区写入:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glDepthMask(GL_FALSE);

|

||||

```

|

||||

|

||||

注意这只在深度测试被启用的时候有效。

|

||||

|

||||

## 深度测试函数

|

||||

|

||||

OpenGL 允许我们修改它深度测试使用的比较运算符(comparison operators)。这样我们能够控制OpenGL通过或丢弃碎片和如何更新深度缓冲区。我们可以通过调用`glDepthFunc`来设置比较运算符 (或叫做深度函数(depth function)):

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glDepthFunc(GL_LESS);

|

||||

```

|

||||

|

||||

该函数接受在下表中列出的几个比较运算符:

|

||||

|

||||

运算符|描述

|

||||

----------|------------------

|

||||

GL_ALWAYS |永远通过测试

|

||||

GL_NEVER |永远不通过测试

|

||||

GL_LESS |在片段深度值小于缓冲区的深度时通过测试

|

||||

GL_EQUAL |在片段深度值等于缓冲区的深度时通过测试

|

||||

GL_LEQUAL |在片段深度值小于等于缓冲区的深度时通过测试

|

||||

GL_GREATER |在片段深度值大于缓冲区的深度时通过测试

|

||||

GL_NOTEQUAL|在片段深度值不等于缓冲区的深度时通过测试

|

||||

GL_GEQUAL |在片段深度值大于等于缓冲区的深度时通过测试

|

||||

|

||||

默认情况下使用`GL_LESS`,这将丢弃深度值高于或等于当前深度缓冲区的值的片段。

|

||||

|

||||

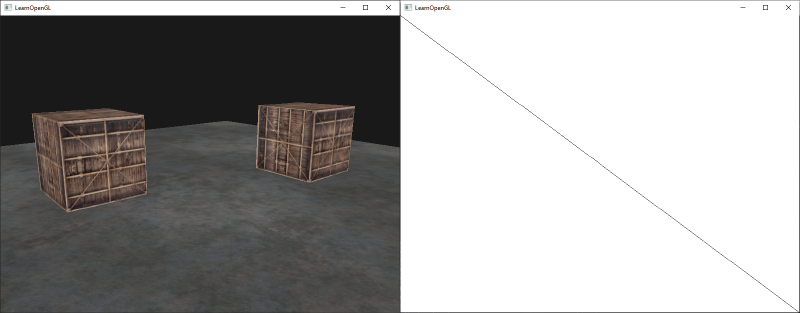

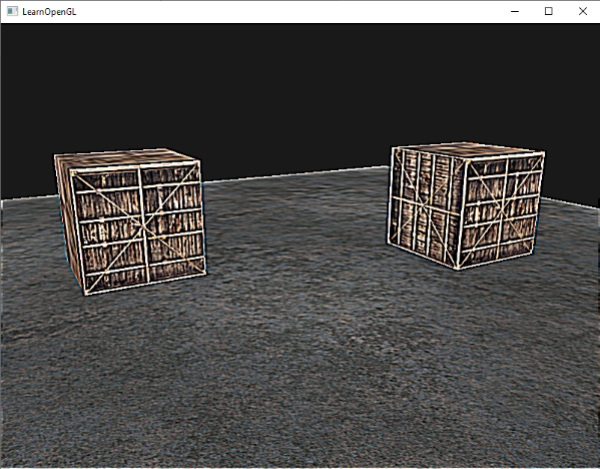

让我们看看改变深度函数对输出的影响。我们将使用新鲜的代码安装程序显示一个没有灯光的有纹理地板上的两个有纹理的立方体。你可以在这里找到源代码和其着色器代码。

|

||||

|

||||

代码中我们将深度函数设为`GL_ALWAYS`:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glDepthFunc(GL_ALWAYS);

|

||||

```

|

||||

|

||||

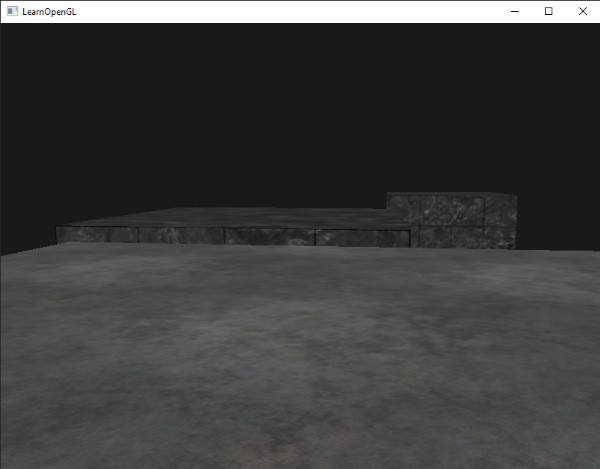

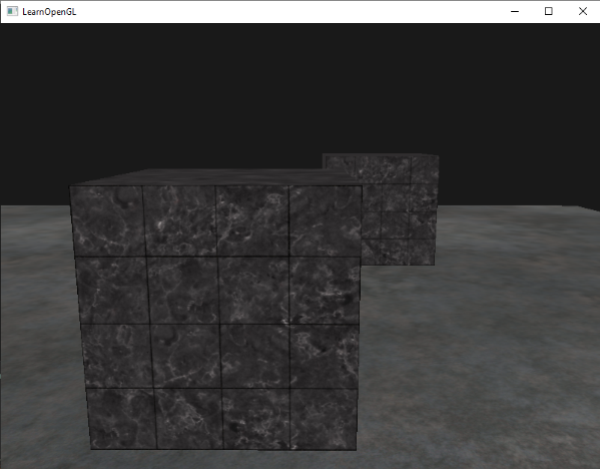

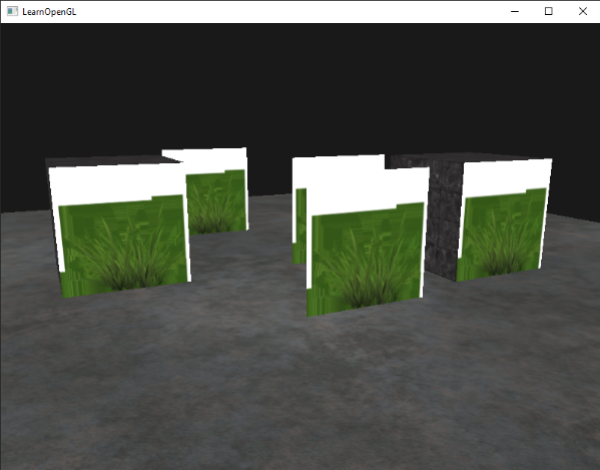

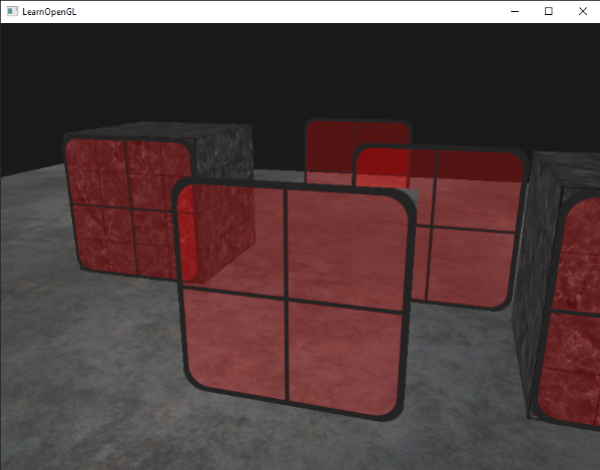

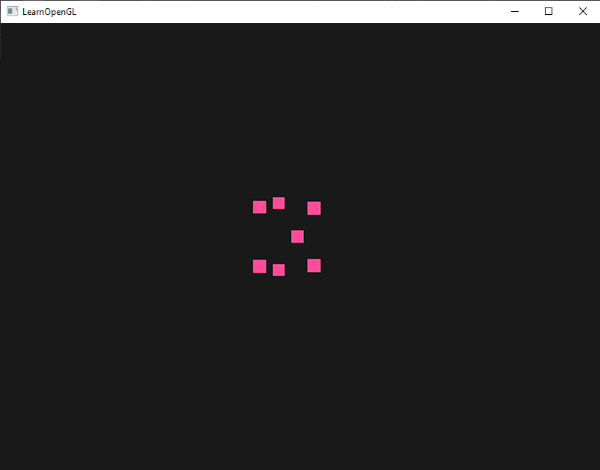

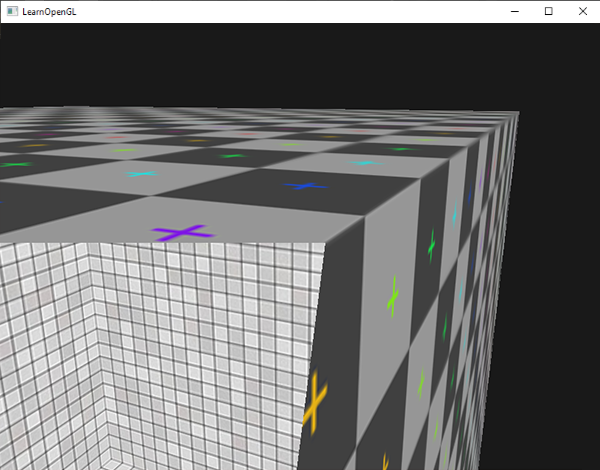

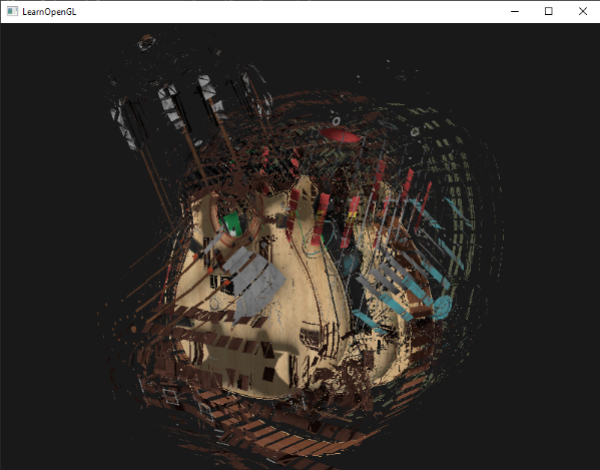

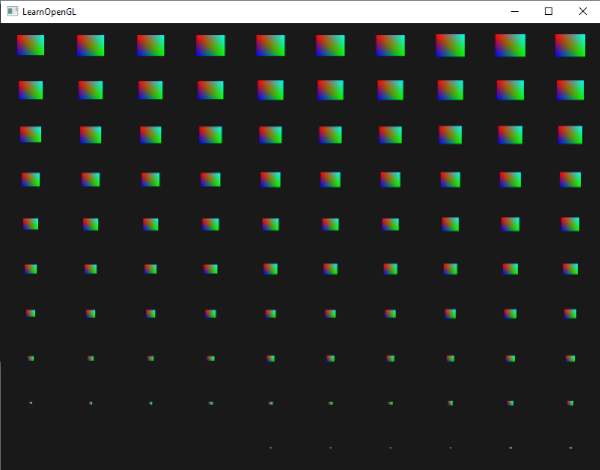

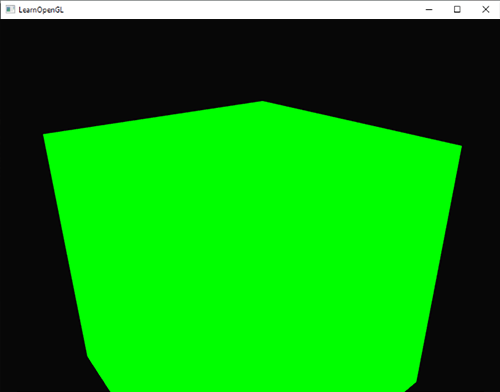

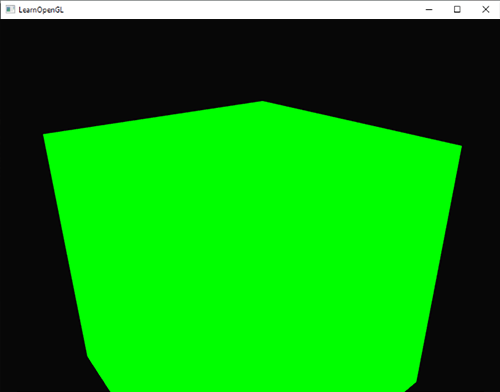

这和我们没有启用深度测试得到了相同的行为。深度测试只是简单地通过,所以这样最后绘制的片段就会呈现在之前绘制的片段前面,即使他们应该在前面。由于我们最后绘制地板平面,那么平面的片段会覆盖每个容器的片段:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

重新设置到`GL_LESS`给了我们曾经的场景:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

## 深度值精度

|

||||

|

||||

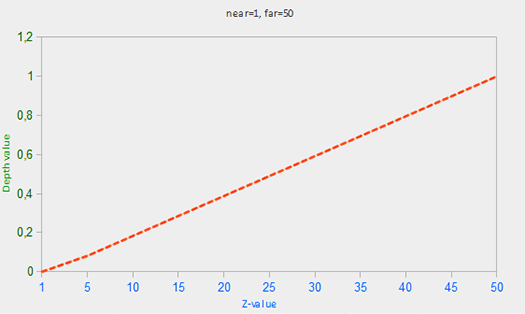

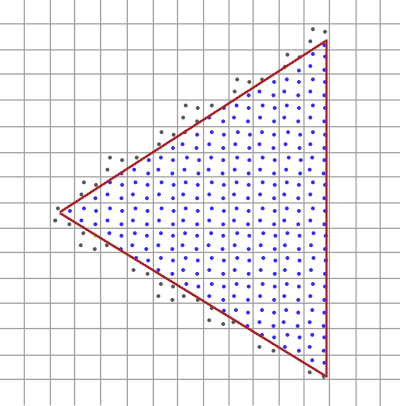

在深度缓冲区中包含深度值介于`0.0`和`1.0`之间,从观察者看到其内容与场景中的所有对象的 z 值进行了比较。这些视图空间中的 z 值可以在投影平头截体的近平面和远平面之间的任何值。我们因此需要一些方法来转换这些视图空间 z 值到 [0,1] 的范围内,方法之一就是线性将它们转换为 [0,1] 范围内。下面的 (线性) 方程把 z 值转换为 0.0 和 1.0 之间的值 :

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

这里far和near是我们用来提供到投影矩阵设置可见视图截锥的远近值 (见[坐标系](http://learnopengl-cn.readthedocs.org/zh/latest/01%20Getting%20started/08%20Coordinate%20Systems/))。方程带内锥截体的深度值 z,并将其转换到 [0,1] 范围。在下面的图给出 z 值和其相应的深度值的关系:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

!!! Important

|

||||

|

||||

注意在物体接近近平面的时候,方程给出的深度值接近0.0,物体接近远平面时,方程给出的深度接近1.0。

|

||||

|

||||

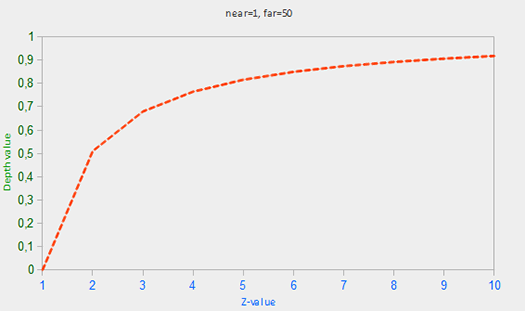

然而,在实践中是几乎从来不使用这样的线性深度缓冲区。正确的投影特性的非线性深度方程是和1/z成正比的 。这样基本上做的是在z很近是的高精度和 z 很远的时候的低精度。用几秒钟想一想: 我们真的需要让1000单位远的物体和只有1单位远的物体的深度值有相同的精度吗?线性方程没有考虑这一点。

|

||||

|

||||

由于非线性函数是和 1/z 成正比,例如1.0 和 2.0 之间的 z 值,将变为 1.0 到 0.5之间, 这样在z非常小的时候给了我们很高的精度。50.0 和 100.0 之间的 Z 值将只占 2%的浮点数的精度,这正是我们想要的。这类方程,也需要近和远距离考虑,下面给出:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

如果你不知道这个方程到底怎么回事也不必担心。要记住的重要一点是在深度缓冲区的值不是线性的屏幕空间 (它们在视图空间投影矩阵应用之前是线性)。值为 0.5 在深度缓冲区并不意味着该对象的 z 值是投影平头截体的中间;顶点的 z 值是实际上相当接近近平面!你可以看到 z 值和产生深度缓冲区的值在下列图中的非线性关系:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

正如你所看到,一个附近的物体的小的 z 值因此给了我们很高的深度精度。变换 (从观察者的角度) 的 z 值的方程式被嵌入在投影矩阵,所以当我们变换顶点坐标从视图到裁剪,然后到非线性方程应用了的屏幕空间中。如果你好奇的投影矩阵究竟做了什么我建议阅读[这个文章](http://www.songho.ca/opengl/gl_projectionmatrix.html)。

|

||||

|

||||

接下来我们看看这个非线性的深度值。

|

||||

|

||||

### 深度缓冲区的可视化

|

||||

|

||||

我们知道在片段渲染器的内置`gl_FragCoord`向量的 z 值包含那个片段的深度值。如果我们要吧深度值作为颜色输出,那么我们可以在场景中显示的所有片段的深度值。我们可以返回基于片段的深度值的颜色向量:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

void main()

|

||||

{

|

||||

color = vec4(vec3(gl_FragCoord.z), 1.0f);

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

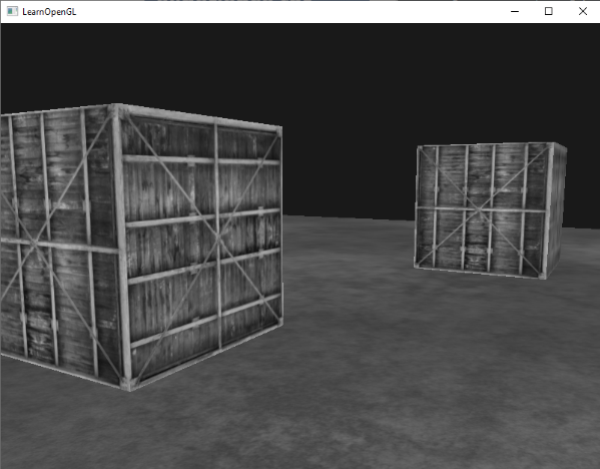

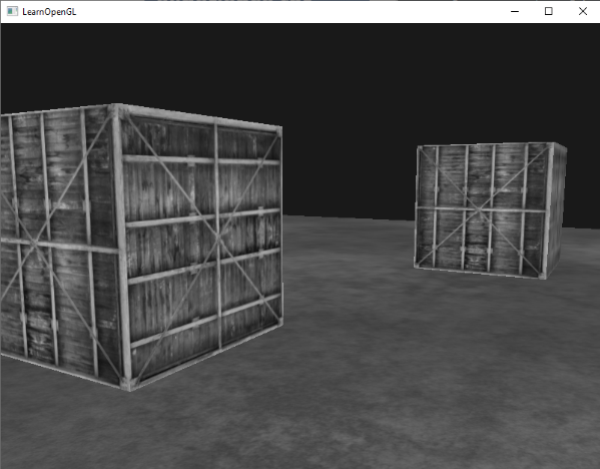

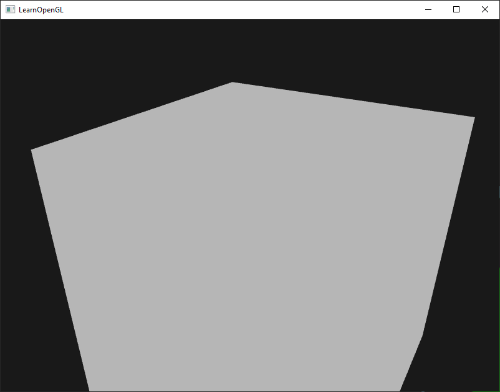

如果再次运行同一程序你可能会发现一切都是白的,它看起来像我们的深度值都是最大值 1.0。那么为什么没有深度值接近 0.0而发暗?

|

||||

|

||||

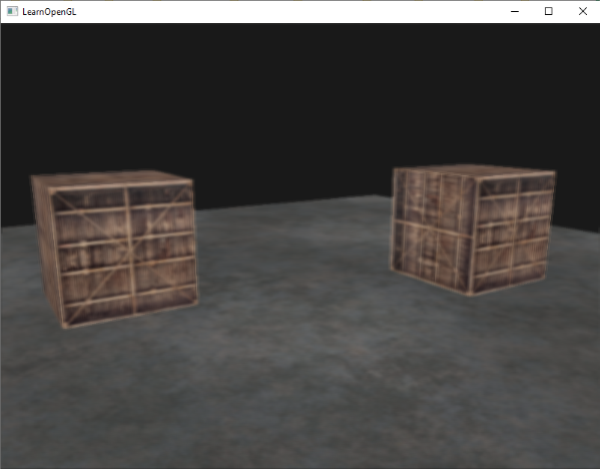

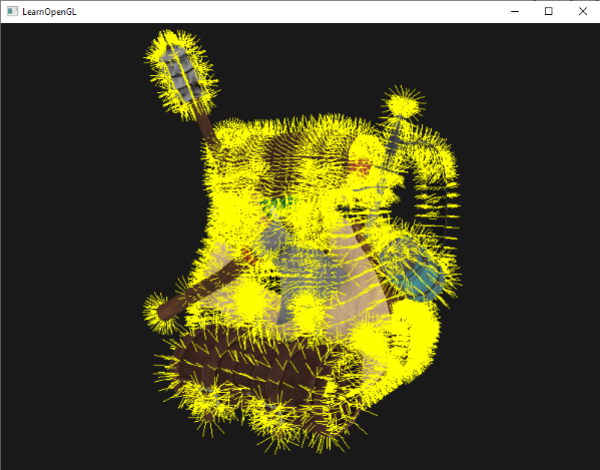

你可能还记得从上一节中的屏幕空间的深度值是非线性如他们在z很小的时候有很高的精度,,较大的 z 值有较低的精度。该片段的深度值会迅速增加,所以几乎所有顶点的深度值接近 1.0。如果我们小心的靠近物体,你最终可能会看到的色彩越来越暗,意味着它们的 z 值越来越小:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

这清楚地表明深度值的非线性特性。近的物体相对远的物体对的深度值比对象较大的影响。只移动几英寸就能让暗色完全变亮。

|

||||

|

||||

但是我们可以让深度值变换回线性。要实现这一目标我们需要让点应用投影变换逆的逆变换,成为单独的深度值的过程。这意味着我们必须首先重新变换范围 [0,1] 中的深度值为单位化的设备坐标(normalized device coordinates)范围内 [-1,1] (裁剪空间(clip space))。然后,我们想要反转非线性方程 (等式2) 就像在投影矩阵做的那样并将此反转方程应用于所得到的深度值。然后,结果是一个线性的深度值。听起来能行对吗?

|

||||

|

||||

首先,我们需要并不太难的 NDC 深度值转换:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

float z = depth * 2.0 - 1.0;

|

||||

```

|

||||

|

||||

然后把我们所得到的 z 值应用逆转换来检索的线性深度值:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

float linearDepth = (2.0 * near) / (far + near - z * (far - near));

|

||||

```

|

||||

|

||||

注意此方程不是方程 2 的精确的逆方程。这个方程从投影矩阵中导出,可以从新使用等式2将他转换为非线性深度值。这个方程也会考虑使用[0,1] 而不是 [near,far]范围内的 z 值 。[math-heavy](http://www.songho.ca/opengl/gl_projectionmatrix.html)为感兴趣的读者阐述了大量详细的投影矩阵的知识;它还表明了方程是从哪里来的。

|

||||

|

||||

这不是从投影矩阵推导出的准确公式;这个方程是除以far的结果。深度值的范围一直到far,这作为一个介于 0.0 和 1.0 之间的颜色值并不合适。除以far的值把深度值映射到介于 0.0 和 1.0,更适合用于演示目的。

|

||||

|

||||

这个能够将屏幕空间的非线性深度值转变为线性深度值的完整的片段着色器如下所示:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

#version 330 core

|

||||

|

||||

out vec4 color;

|

||||

|

||||

float LinearizeDepth(float depth)

|

||||

{

|

||||

float near = 0.1;

|

||||

float far = 100.0;

|

||||

float z = depth * 2.0 - 1.0; // Back to NDC

|

||||

return (2.0 * near) / (far + near - z * (far - near));

|

||||

}

|

||||

|

||||

void main()

|

||||

{

|

||||

float depth = LinearizeDepth(gl_FragCoord.z);

|

||||

color = vec4(vec3(depth), 1.0f);

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

如果现在运行该应用程序,我们得到在距离实际上线性的深度值。尝试移动现场周围看到深度值线性变化

|

||||

|

||||

。

|

||||

|

||||

颜色主要是黑色的因为深度值线性范围从 0.1 的近平面到 100 的远平面,那里离我们很远。其结果是,我们相对靠近近平面,从而得到较低 (较暗) 的深度值。

|

||||

|

||||

## 深度冲突

|

||||

|

||||

两个平面或三角形如此紧密相互平行深度缓冲区不具有足够的精度以至于无法得到哪一个靠前。结果是,这两个形状不断似乎切换顺序导致怪异出问题。这被称为深度冲突,因为它看上去像形状争夺顶靠前的位置。

|

||||

|

||||

我们到目前为止一直在使用的场景中有几个地方深度冲突很显眼。容器被置于确切高度地板被安置这意味着容器的底平面与地板平面共面。两个平面的深度值是相同的,因此深度测试也没有办法找出哪个是正确。

|

||||

|

||||

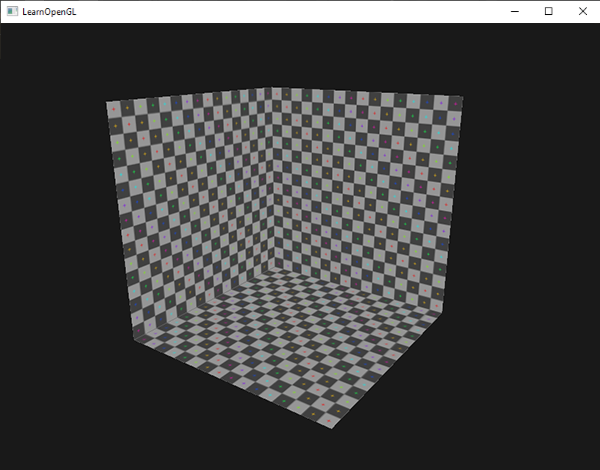

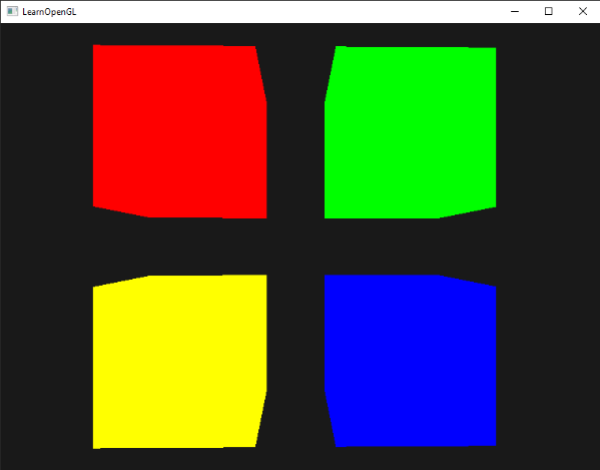

如果您移动摄像机到容器的里面,那么这个影响清晰可,容器的底部不断切换容器的平面和地板的平面:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

深度冲突是深度缓冲区的普遍问题,当对象的距离越远一般越强(因为深度缓冲区在z值非常大的时候没有很高的精度)。深度冲突还无法完全避免,但有一般的几个技巧,将有助于减轻或完全防止深度冲突在你的场景中的出现:

|

||||

|

||||

### 防止深度冲突

|

||||

|

||||

第一个也是最重要的技巧是让物体之间不要离得太近,以至于他们的三角形重叠。通过在物体之间制造一点用户无法察觉到的偏移,可以完全解决深度冲突。在容器和平面的条件下,我们可以把容器像+y方向上略微移动。这微小的改变可能完全不被注意但是可以有效地减少或者完全解决深度冲突。然而这需要人工的干预每个物体,并进行彻底地测试,以确保这个场景的物体之间没有深度冲突。

|

||||

|

||||

另一个技巧是尽可能把近平面设置得远一些。前面我们讨论过越靠近近平面的位置精度越高。所以我们移动近平面远离观察者,我们可以在椎体内很有效的提高精度。然而把近平面移动的太远会导致近处的物体被裁剪掉。所以不断调整测试近平面的值,为你的场景找出最好的近平面的距离。

|

||||

|

||||

另外一个技巧是放弃一些性能来得到更高的深度值的精度。大多数的深度缓冲区都是24位。但现在显卡支持32位深度值,这让深度缓冲区的精度提高了一大节。所以牺牲一些性能你会得到更精确的深度测试,减少深度冲突。

|

||||

|

||||

我们已经讨论过的 3 个技术是最常见和容易实现消除深度冲突的技术。还有一些其他技术需要更多的工作,仍然不会完全消除深度冲突。深度冲突是一个常见的问题,但如果你将列举的技术适当结合你可能不会真的需要处理深度冲突。

|

||||

203

04 Advanced OpenGL/02 Stencil testing.md

Normal file

203

04 Advanced OpenGL/02 Stencil testing.md

Normal file

@@ -0,0 +1,203 @@

|

||||

# 模板测试(Stencil testing)

|

||||

|

||||

原文 | [Stencil testing](http://learnopengl.com/#!Advanced-OpenGL/Stencil-testing)

|

||||

---|---

|

||||

作者 | JoeyDeVries

|

||||

翻译 | [Django](http://bullteacher.com/)

|

||||

校对 | [Geequlim](http://geequlim.com)

|

||||

|

||||

当片段着色器处理完片段之后,**模板测试(stencil test)** 就开始执行了,和深度测试一样,它能丢弃一些片段。仍然保留下来的片段进入深度测试阶段,深度测试可能丢弃更多。模板测试基于另一个缓冲,这个缓冲叫做**模板缓冲(stencil buffer)**,我们被允许在渲染时更新它来获取有意思的效果。

|

||||

|

||||

模板缓冲中的模板值(stencil value)通常是8位的,因此每个片段(像素)共有256种不同的模板值(译注:8位就是1字节大小,因此和char的容量一样是256个不同值)。这样我们就能将这些模板值设置为我们链接的,然后在模板测试时根据这个模板值,我们就可以决定丢弃或保留它了。

|

||||

|

||||

!!! Important

|

||||

|

||||

每个窗口库都需要为你设置模板缓冲。GLFW自动做了这件事,所以你不必告诉GLFW去创建它,但是其他库可能没默认创建模板库,所以一定要查看你使用的库的文档。

|

||||

|

||||

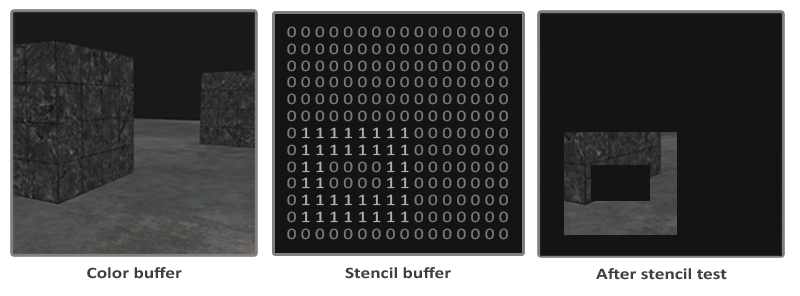

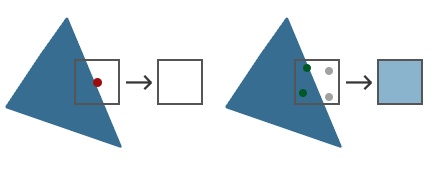

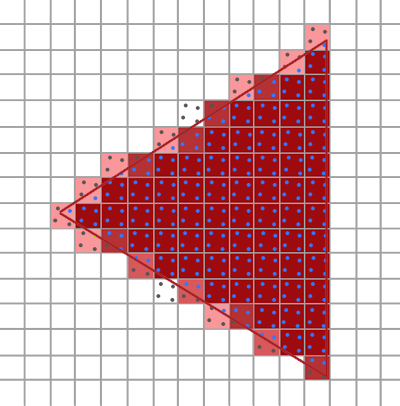

下面是一个模板缓冲的简单例子:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

模板缓冲先清空模板缓冲设置所有片段的模板值为0,然后开启矩形片段用1填充。场景中的模板值为1的那些片段才会被渲染(其他的都被丢弃)。

|

||||

|

||||

无论我们在渲染哪里的片段,模板缓冲操作都允许我们把模板缓冲设置为一个特定值。改变模板缓冲的内容实际上就是对模板缓冲进行写入。在同一次(或接下来的)渲染迭代我们可以读取这些值来决定丢弃还是保留这些片段。当使用模板缓冲的时候,你可以随心所欲,但是需要遵守下面的原则:

|

||||

|

||||

* 开启模板缓冲写入。

|

||||

* 渲染物体,更新模板缓冲。

|

||||

* 关闭模板缓冲写入。

|

||||

* 渲染(其他)物体,这次基于模板缓冲内容丢弃特定片段。

|

||||

|

||||

使用模板缓冲我们可以基于场景中已经绘制的片段,来决定是否丢弃特定的片段。

|

||||

|

||||

你可以开启`GL_STENCIL_TEST`来开启模板测试。接着所有渲染函数调用都会以这样或那样的方式影响到模板缓冲。

|

||||

|

||||

```c

|

||||

glEnable(GL_STENCIL_TEST);

|

||||

```

|

||||

要注意的是,像颜色和深度缓冲一样,在每次循环,你也得清空模板缓冲。

|

||||

|

||||

```c

|

||||

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT | GL_STENCIL_BUFFER_BIT);

|

||||

```

|

||||

|

||||

同时,和深度测试的`glDepthMask`函数一样,模板缓冲也有一个相似函数。`glStencilMask`允许我们给模板值设置一个**位遮罩(bitmask)**,它与模板值进行按位与(and)运算决定缓冲是否可写。默认设置的位遮罩都是1,这样就不会影响输出,但是如果我们设置为0x00,所有写入深度缓冲最后都是0。这和深度缓冲的`glDepthMask(GL_FALSE)`很类似:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

|

||||

// 0xFF == 0b11111111

|

||||

//此时,模板值与它进行按位与运算结果是模板值,模板缓冲可写

|

||||

glStencilMask(0xFF);

|

||||

|

||||

// 0x00 == 0b00000000 == 0

|

||||

//此时,模板值与它进行按位与运算结果是0,模板缓冲不可写

|

||||

glStencilMask(0x00);

|

||||

```

|

||||

|

||||

大多数情况你的模板遮罩(stencil mask)写为0x00或0xFF就行,但是最好知道有一个选项可以自定义位遮罩。

|

||||

|

||||

## 模板函数(stencil functions)

|

||||

|

||||

和深度测试一样,我们也有几个不同控制权,决定何时模板测试通过或失败以及它怎样影响模板缓冲。一共有两种函数可供我们使用去配置模板测试:`glStencilFunc`和`glStencilOp`。

|

||||

|

||||

`void glStencilFunc(GLenum func, GLint ref, GLuint mask)`函数有三个参数:

|

||||

|

||||

* **func**:设置模板测试操作。这个测试操作应用到已经储存的模板值和`glStencilFunc`的`ref`值上,可用的选项是:`GL_NEVER`、`GL_LEQUAL`、`GL_GREATER`、`GL_GEQUAL`、`GL_EQUAL`、`GL_NOTEQUAL`、`GL_ALWAYS`。它们的语义和深度缓冲的相似。

|

||||

* **ref**:指定模板测试的引用值。模板缓冲的内容会与这个值对比。

|

||||

* **mask**:指定一个遮罩,在模板测试对比引用值和储存的模板值前,对它们进行按位与(and)操作,初始设置为1。

|

||||

|

||||

在上面简单模板的例子里,方程应该设置为:

|

||||

|

||||

```c

|

||||

glStencilFunc(GL_EQUAL, 1, 0xFF)

|

||||

```

|

||||

|

||||

它会告诉OpenGL,无论何时,一个片段模板值等于(`GL_EQUAL`)引用值`1`,片段就能通过测试被绘制了,否则就会被丢弃。

|

||||

|

||||

但是`glStencilFunc`只描述了OpenGL对模板缓冲做什么,而不是描述我们如何更新缓冲。这就需要`glStencilOp`登场了。

|

||||

|

||||

`void glStencilOp(GLenum sfail, GLenum dpfail, GLenum dppass)`函数包含三个选项,我们可以指定每个选项的动作:

|

||||

|

||||

* **sfail**: 如果模板测试失败将采取的动作。

|

||||

* **dpfail**: 如果模板测试通过,但是深度测试失败时采取的动作。

|

||||

* **dppass**: 如果深度测试和模板测试都通过,将采取的动作。

|

||||

|

||||

每个选项都可以使用下列任何一个动作。

|

||||

|

||||

操作 | 描述

|

||||

---|---

|

||||

GL_KEEP | 保持现有的模板值

|

||||

GL_ZERO | 将模板值置为0

|

||||

GL_REPLACE | 将模板值设置为用`glStencilFunc`函数设置的**ref**值

|

||||

GL_INCR | 如果模板值不是最大值就将模板值+1

|

||||

GL_INCR_WRAP| 与`GL_INCR`一样将模板值+1,如果模板值已经是最大值则设为0

|

||||

GL_DECR | 如果模板值不是最小值就将模板值-1

|

||||

GL_DECR_WRAP| 与`GL_DECR`一样将模板值-1,如果模板值已经是最小值则设为最大值

|

||||

GL_INVERT | Bitwise inverts the current stencil buffer value.

|

||||

|

||||

`glStencilOp`函数默认设置为 (GL_KEEP, GL_KEEP, GL_KEEP) ,所以任何测试的任何结果,模板缓冲都会保留它的值。默认行为不会更新模板缓冲,所以如果你想写入模板缓冲的话,你必须像任意选项指定至少一个不同的动作。

|

||||

|

||||

使用`glStencilFunc`和`glStencilOp`,我们就可以指定在什么时候以及我们打算怎么样去更新模板缓冲了,我们也可以指定何时让测试通过或不通过。什么时候片段会被抛弃。

|

||||

|

||||

## 物体轮廓

|

||||

|

||||

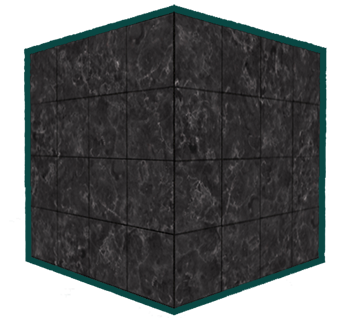

看了前面的部分你未必能理解模板测试是如何工作的,所以我们会展示一个用模板测试实现的一个特别的和有用的功能,叫做物体轮廓(object outlining)。

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

物体轮廓就像它的名字所描述的那样,它能够给每个(或一个)物体创建一个有颜色的边。在策略游戏中当你打算选择一个单位的时候它特别有用。给物体加上轮廓的步骤如下:

|

||||

|

||||

1. 在绘制物体前,把模板方程设置为`GL_ALWAYS`,用1更新物体将被渲染的片段。

|

||||

2. 渲染物体,写入模板缓冲。

|

||||

3. 关闭模板写入和深度测试。

|

||||

4. 每个物体放大一点点。

|

||||

5. 使用一个不同的片段着色器用来输出一个纯颜色。

|

||||

6. 再次绘制物体,但只是当它们的片段的模板值不为1时才进行。

|

||||

7. 开启模板写入和深度测试。

|

||||

|

||||

这个过程将每个物体的片段模板缓冲设置为1,当我们绘制边框的时候,我们基本上绘制的是放大版本的物体的通过测试的地方,放大的版本绘制后物体就会有一个边。我们基本会使用模板缓冲丢弃所有的不是原来物体的片段的放大的版本内容。

|

||||

|

||||

我们先来创建一个非常基本的片段着色器,它输出一个边框颜色。我们简单地设置一个固定的颜色值,把这个着色器命名为shaderSingleColor:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

void main()

|

||||

{

|

||||

outColor = vec4(0.04, 0.28, 0.26, 1.0);

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

我们只打算给两个箱子加上边框,所以我们不会对地面做什么。这样我们要先绘制地面,然后再绘制两个箱子(同时写入模板缓冲),接着我们绘制放大的箱子(同时丢弃前面已经绘制的箱子的那部分片段)。

|

||||

|

||||

我们先开启模板测试,设置模板、深度测试通过或失败时才采取动作:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glEnable(GL_DEPTH_TEST);

|

||||

glStencilOp(GL_KEEP, GL_KEEP, GL_REPLACE);

|

||||

```

|

||||

|

||||

如果任何测试失败我们都什么也不做,我们简单地保持深度缓冲中当前所储存着的值。如果模板测试和深度测试都成功了,我们就将储存着的模板值替换为`1`,我们要用`glStencilFunc`来做这件事。

|

||||

|

||||

我们清空模板缓冲为0,为箱子的所有绘制的片段的模板缓冲更新为1:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glStencilFunc(GL_ALWAYS, 1, 0xFF); //所有片段都要写入模板缓冲

|

||||

glStencilMask(0xFF); // 设置模板缓冲为可写状态

|

||||

normalShader.Use();

|

||||

DrawTwoContainers();

|

||||

```

|

||||

|

||||

使用`GL_ALWAYS`模板测试函数,我们确保箱子的每个片段用模板值1更新模板缓冲。因为片段总会通过模板测试,在我们绘制它们的地方,模板缓冲用引用值更新。

|

||||

|

||||

现在箱子绘制之处,模板缓冲更新为1了,我们将要绘制放大的箱子,但是这次关闭模板缓冲的写入:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glStencilFunc(GL_NOTEQUAL, 1, 0xFF);

|

||||

glStencilMask(0x00); // 禁止修改模板缓冲

|

||||

glDisable(GL_DEPTH_TEST);

|

||||

shaderSingleColor.Use();

|

||||

DrawTwoScaledUpContainers();

|

||||

```

|

||||

|

||||

我们把模板方程设置为`GL_NOTEQUAL`,它保证我们只箱子上不等于1的部分,这样只绘制前面绘制的箱子外围的那部分。注意,我们也要关闭深度测试,这样放大的的箱子也就是边框才不会被地面覆盖。

|

||||

|

||||

做完之后还要保证再次开启深度缓冲。

|

||||

|

||||

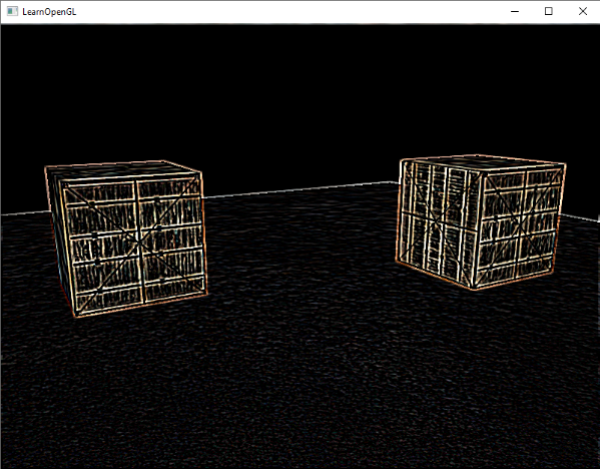

场景中的物体边框的绘制方法最后看起来像这样:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glEnable(GL_DEPTH_TEST);

|

||||

glStencilOp(GL_KEEP, GL_KEEP, GL_REPLACE);

|

||||

|

||||

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT | GL_STENCIL_BUFFER_BIT);

|

||||

|

||||

glStencilMask(0x00); // 绘制地板时确保关闭模板缓冲的写入

|

||||

normalShader.Use();

|

||||

DrawFloor()

|

||||

|

||||

glStencilFunc(GL_ALWAYS, 1, 0xFF);

|

||||

glStencilMask(0xFF);

|

||||

DrawTwoContainers();

|

||||

|

||||

glStencilFunc(GL_NOTEQUAL, 1, 0xFF);

|

||||

glStencilMask(0x00);

|

||||

glDisable(GL_DEPTH_TEST);

|

||||

shaderSingleColor.Use();

|

||||

DrawTwoScaledUpContainers();

|

||||

glStencilMask(0xFF);

|

||||

glEnable(GL_DEPTH_TEST);

|

||||

```

|

||||

|

||||

理解这段代码后面的模板测试的思路并不难以理解。如果还不明白尝试再仔细阅读上面的部分,尝试理解每个函数的作用,现在你已经看到了它的使用方法的例子。

|

||||

|

||||

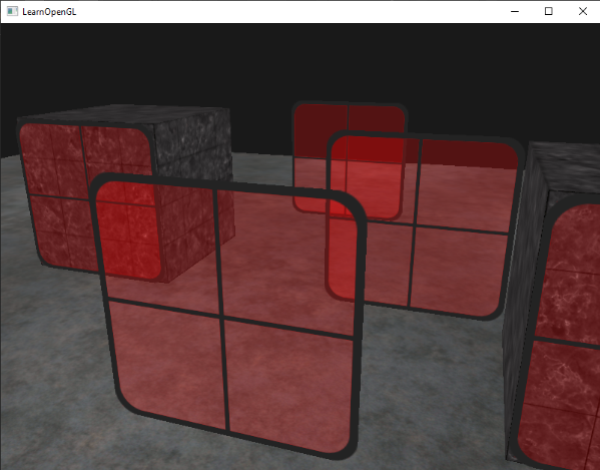

这个边框的算法的结果在深度测试教程的那个场景中,看起来像这样:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

在这里[查看源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/stencil_testing)和[着色器](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/depth_testing_func_shaders),看看完整的物体边框算法是怎样的。

|

||||

|

||||

!!! Important

|

||||

|

||||

你可以看到两个箱子边框重合通常正是我们希望得到的(想想策略游戏中,我们打算选择10个单位;我们通常会希望把边界合并)。如果你想要让每个物体都有自己的边界那么你需要为每个物体清空模板缓冲,创造性地使用深度缓冲。

|

||||

|

||||

你目前看到的物体边框算法在一些游戏中显示备选物体(想象策略游戏)非常常用,这样的算法可以在一个模型类中轻易实现。你可以简单地在模型类设置一个布尔类型的标识来决定是否绘制边框。如果你想要更多的创造性,你可以使用后处理(post-processing)过滤比如高斯模糊来使边框看起来更自然。

|

||||

|

||||

除了物体边框以外,模板测试还有很多其他的应用目的,比如在后视镜中绘制纹理,这样它会很好的适合镜子的形状,比如使用一种叫做shadow volumes的模板缓冲技术渲染实时阴影。模板缓冲在我们的已扩展的OpenGL工具箱中给我们提供了另一种好用工具。

|

||||

283

04 Advanced OpenGL/03 Blending.md

Normal file

283

04 Advanced OpenGL/03 Blending.md

Normal file

@@ -0,0 +1,283 @@

|

||||

# 混合(Blending)

|

||||

|

||||

原文 | [Blending](http://learnopengl.com/#!Advanced-OpenGL/Blending)

|

||||

---|---

|

||||

作者 | JoeyDeVries

|

||||

翻译 | [Django](http://bullteacher.com/)

|

||||

校对 | [Geequlim](http://geequlim.com)

|

||||

|

||||

|

||||

在OpenGL中,物体透明技术通常被叫做混合(Blending)。透明是物体(或物体的一部分)非纯色而是混合色,这种颜色来自于不同浓度的自身颜色和它后面的物体颜色。一个有色玻璃窗就是一种透明物体,玻璃有自身的颜色,但是最终的颜色包含了所有玻璃后面的颜色。这也正是混合这名称的出处,因为我们将多种(来自于不同物体)颜色混合为一个颜色,透明使得我们可以看穿物体。

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

透明物体可以是完全透明(它使颜色完全穿透)或者半透明的(它使颜色穿透的同时也显示自身颜色)。一个物体的透明度,被定义为它的颜色的alpha值。alpha颜色值是一个颜色向量的第四个元素,你可能已经看到很多了。在这个教程前,我们一直把这个元素设置为1.0,这样物体的透明度就是0.0,同样的,当alpha值是0.0时就表示物体是完全透明的,alpha值为0.5时表示物体的颜色由50%的自身的颜色和50%的后面的颜色组成。

|

||||

|

||||

我们之前所使用的纹理都是由3个颜色元素组成的:红、绿、蓝,但是有些纹理同样有一个内嵌的aloha通道,它为每个纹理像素(Texel)包含着一个alpha值。这个alpha值告诉我们纹理的哪个部分有透明度,以及这个透明度有多少。例如,下面的窗子纹理的玻璃部分的alpha值为0.25(它的颜色是完全红色,但是由于它有75的透明度,它会很大程度上反映出网站的背景色,看起来就不那么红了),角落部分alpha是0.0。

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

我们很快就会把这个窗子纹理加到场景中,但是首先,我们将讨论一点简单的技术来实现纹理的半透明,也就是完全透明和完全不透明。

|

||||

|

||||

## 忽略片段

|

||||

|

||||

有些图像并不关心半透明度,但也想基于纹理的颜色值显示一部分。例如,创建像草这种物体你不需要花费很大力气,通常把一个草的纹理贴到2D四边形上,然后把这个四边形放置到你的场景中。可是,草并不是像2D四边形这样的形状,而只需要显示草纹理的一部分而忽略其他部分。

|

||||

|

||||

下面的纹理正是这样的纹理,它既有完全不透明的部分(alpha值为1.0)也有完全透明的部分(alpha值为0.0),而没有半透明的部分。你可以看到没有草的部分,图片显示了网站的背景色,而不是它自身的那部分颜色。

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

所以,当向场景中添加像这样的纹理时,我们不希望看到一个方块图像,而是只显示实际的纹理像素,剩下的部分可以被看穿。我们要忽略(丢弃)纹理透明部分的像素,不必将这些片段储存到颜色缓冲中。在此之前,我们还要学一下如何加载一个带有透明像素的纹理。

|

||||

|

||||

加载带有alpha值的纹理我们需要告诉SOIL,去加载RGBA元素图像,而不再是RGB元素的。SOIL能以RGBA的方式加载大多数没有alpha值的纹理,它会将这些像素的alpha值设为了1.0。

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

unsigned char * image = SOIL_load_image(path, &width, &height, 0, SOIL_LOAD_RGBA);

|

||||

```

|

||||

|

||||

不要忘记还要改变OpenGL生成的纹理:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, width, height, 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, image);

|

||||

```

|

||||

|

||||

保证你在片段着色器中获取了纹理的所有4个颜色元素,而不仅仅是RGB元素:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

void main()

|

||||

{

|

||||

// color = vec4(vec3(texture(texture1, TexCoords)), 1.0);

|

||||

color = texture(texture1, TexCoords);

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

现在我们知道了如何加载透明纹理,是时候试试在深度测试教程里那个场景中添加几根草了。

|

||||

|

||||

我们创建一个`std::vector`,并向里面添加几个`glm::vec3`变量,来表示草的位置:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

vector<glm::vec3> vegetation;

|

||||

vegetation.push_back(glm::vec3(-1.5f, 0.0f, -0.48f));

|

||||

vegetation.push_back(glm::vec3( 1.5f, 0.0f, 0.51f));

|

||||

vegetation.push_back(glm::vec3( 0.0f, 0.0f, 0.7f));

|

||||

vegetation.push_back(glm::vec3(-0.3f, 0.0f, -2.3f));

|

||||

vegetation.push_back(glm::vec3( 0.5f, 0.0f, -0.6f));

|

||||

```

|

||||

|

||||

一个单独的四边形被贴上草的纹理,这并不能完美的表现出真实的草,但是比起加载复杂的模型还是要高效很多,利用一些小技巧,比如在同一个地方添加多个不同朝向的草,还是能获得比较好的效果的。

|

||||

|

||||

由于草纹理被添加到四边形物体上,我们需要再次创建另一个VAO,向里面填充VBO,以及设置合理的顶点属性指针。在我们绘制完地面和两个立方体后,我们就来绘制草叶:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glBindVertexArray(vegetationVAO);

|

||||

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, grassTexture);

|

||||

for(GLuint i = 0; i < vegetation.size(); i++)

|

||||

{

|

||||

model = glm::mat4();

|

||||

model = glm::translate(model, vegetation[i]);

|

||||

glUniformMatrix4fv(modelLoc, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));

|

||||

glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 6);

|

||||

}

|

||||

glBindVertexArray(0);

|

||||

```

|

||||

|

||||

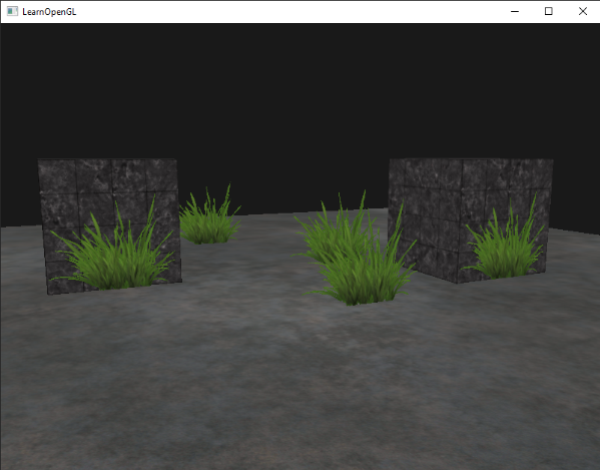

运行程序你将看到:

|

||||

|

||||

|

||||

出现这种情况是因为OpenGL默认是不知道如何处理alpha值的,不知道何时忽略(丢弃)它们。我们不得不手动做这件事。幸运的是这很简单,感谢着色器,GLSL为我们提供了discard命令,它保证了片段不会被进一步处理,这样就不会进入颜色缓冲。有了这个命令我们就可以在片段着色器中检查一个片段是否有在一定的阈限下的alpha值,如果有,那么丢弃这个片段,就好像它不存在一样:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

#version 330 core

|

||||

in vec2 TexCoords;

|

||||

|

||||

out vec4 color;

|

||||

|

||||

uniform sampler2D texture1;

|

||||

|

||||

void main()

|

||||

{

|

||||

vec4 texColor = texture(texture1, TexCoords);

|

||||

if(texColor.a < 0.1)

|

||||

discard;

|

||||

color = texColor;

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

在这儿我们检查被采样纹理颜色包含着一个低于0.1这个阈限的alpha值,如果有,就丢弃这个片段。这个片段着色器能够保证我们只渲染哪些不是完全透明的片段。现在我们来看看效果:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

!!! Important

|

||||

|

||||

需要注意的是,当采样纹理边缘的时候,OpenGL在边界值和下一个重复的纹理的值之间进行插值(因为我们把它的放置方式设置成了GL_REPEAT)。这样就行了,但是由于我们使用的是透明值,纹理图片的上部获得了它的透明值是与底边的纯色值进行插值的。结果就是一个有点半透明的边,你可以从我们的纹理四边形的四周看到。为了防止它的出现,当你使用alpha纹理的时候要把纹理环绕方式设置为`GL_CLAMP_TO_EDGE`:

|

||||

|

||||

`glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP_TO_EDGE);`

|

||||

|

||||

`glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP_TO_EDGE);`

|

||||

|

||||

你可以[在这里得到源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/blending_discard)。

|

||||

|

||||

|

||||

## 混合

|

||||

|

||||

上述丢弃片段的方式,不能使我们获得渲染半透明图像,我们要么渲染出像素,要么完全地丢弃它。为了渲染出不同的透明度级别,我们需要开启**混合**(Blending)。像大多数OpenGL的功能一样,我们可以开启`GL_BLEND`来启用混合功能:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glEnable(GL_BLEND);

|

||||

```

|

||||

|

||||

开启混合后,我们还需要告诉OpenGL它该如何混合。

|

||||

|

||||

OpenGL以下面的方程进行混合:

|

||||

|

||||

C¯result = C¯source ∗ Fsource + C¯destination ∗ Fdestination

|

||||

|

||||

* C¯source:源颜色向量。这是来自纹理的本来的颜色向量。

|

||||

* C¯destination:目标颜色向量。这是储存在颜色缓冲中当前位置的颜色向量。

|

||||

* Fsource:源因子。设置了对源颜色的alpha值影响。

|

||||

* Fdestination:目标因子。设置了对目标颜色的alpha影响。

|

||||

|

||||

片段着色器运行完成并且所有的测试都通过以后,混合方程才能自由执行片段的颜色输出,当前它在颜色缓冲中(前面片段的颜色在当前片段之前储存)。源和目标颜色会自动被OpenGL设置,而源和目标因子可以让我们自由设置。我们来看一个简单的例子:

|

||||

|

||||

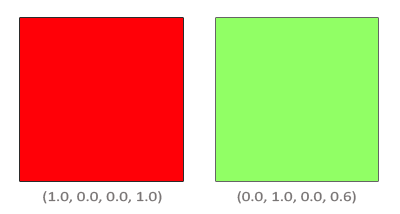

|

||||

|

||||

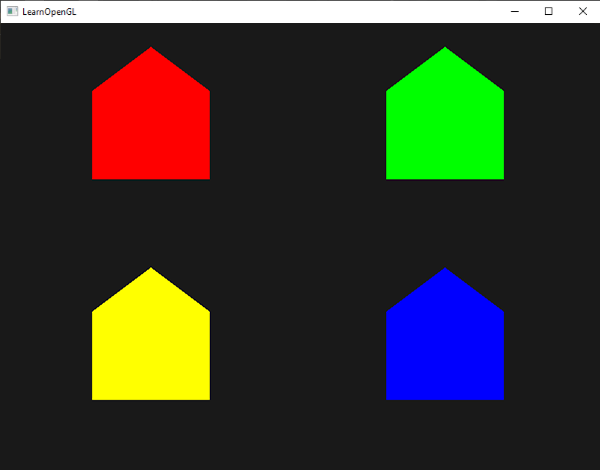

我们有两个方块,我们希望在红色方块上绘制绿色方块。红色方块会成为源颜色(它会先进入颜色缓冲),我们将在红色方块上绘制绿色方块。

|

||||

|

||||

那么问题来了:我们怎样来设置因子呢?我们起码要把绿色方块乘以它的alpha值,所以我们打算把Fsource设置为源颜色向量的alpha值:0.6。接着,让目标方块的浓度等于剩下的alpha值。如果最终的颜色中绿色方块的浓度为60%,我们就把红色的浓度设为40%(1.0 – 0.6)。所以我们把Fdestination设置为1减去源颜色向量的alpha值。方程将变成:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

最终方块结合部分包含了60%的绿色和40%的红色,得到一种脏兮兮的颜色:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

最后的颜色被储存到颜色缓冲中,取代先前的颜色。

|

||||

|

||||

这个方案不错,但我们怎样告诉OpenGL来使用这样的因子呢?恰好有一个叫做`glBlendFunc`的函数。

|

||||

|

||||

`void glBlendFunc(GLenum sfactor, GLenum dfactor)`接收两个参数,来设置源(source)和目标(destination)因子。OpenGL为我们定义了很多选项,我们把最常用的列在下面。注意,颜色常数向量C¯constant可以用`glBlendColor`函数分开来设置。

|

||||

|

||||

|

||||

Option | Value

|

||||

---|---

|

||||

GL_ZERO | 0

|

||||

GL_ONE | 1

|

||||

GL_SRC_COLOR | 颜色C¯source.

|

||||

GL_ONE_MINUS_SRC_COLOR | 1 − C¯source.

|

||||

GL_DST_COLOR | C¯destination

|

||||

GL_ONE_MINUS_DST_COLOR | 1 − C¯destination.

|

||||

GL_SRC_ALPHA | C¯source的alpha值

|

||||

GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA | 1 - C¯source的alpha值

|

||||

GL_DST_ALPHA | C¯destination的alpha值

|

||||

GL_ONE_MINUS_DST_ALPHA | 1 - C¯destination的alpha值

|

||||

GL_CONSTANT_COLOR | C¯constant.

|

||||

GL_ONE_MINUS_CONSTANT_COLOR | 1 - C¯constant

|

||||

GL_CONSTANT_ALPHA | C¯constant的alpha值

|

||||

GL_ONE_MINUS_CONSTANT_ALPHA | 1 − C¯constant的alpha值

|

||||

|

||||

为从两个方块获得混合结果,我们打算把源颜色的alpha给源因子,1-alpha给目标因子。调整到`glBlendFunc`之后就像这样:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);

|

||||

```

|

||||

|

||||

也可以为RGB和alpha通道各自设置不同的选项,使用`glBlendFuncSeperate`:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glBlendFuncSeperate(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA,GL_ONE, GL_ZERO);

|

||||

```

|

||||

|

||||

这个方程就像我们之前设置的那样,设置了RGB元素,但是只让最终的alpha元素被源alpha值影响到。

|

||||

|

||||

OpenGL给了我们更多的自由,我们可以改变方程源和目标部分的操作符。现在,源和目标元素已经相加了。如果我们愿意的话,我们还可以把它们相减。

|

||||

|

||||

`void glBlendEquation(GLenum mode)`允许我们设置这个操作,有3种可行的选项:

|

||||

|

||||

* GL_FUNC_ADD:默认的,彼此元素相加:C¯result = Src + Dst.

|

||||

* GL_FUNC_SUBTRACT:彼此元素相减: C¯result = Src – Dst.

|

||||

* GL_FUNC_REVERSE_SUBTRACT:彼此元素相减,但顺序相反:C¯result = Dst – Src.

|

||||

|

||||

通常我们可以简单地省略`glBlendEquation`因为GL_FUNC_ADD在大多数时候就是我们想要的,但是如果你如果你真想尝试努力打破主流常规,其他的方程或许符合你的要求。

|

||||

|

||||

### 渲染半透明纹理

|

||||

|

||||

现在我们知道OpenGL如何处理混合,是时候把我们的知识运用起来了,我们来添加几个半透明窗子。我们会使用本教程开始时用的那个场景,但是不再渲染草纹理,取而代之的是来自教程开始处半透明窗子纹理。

|

||||

|

||||

首先,初始化时我们需要开启混合,设置合适和混合方程:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glEnable(GL_BLEND);

|

||||

glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);

|

||||

```

|

||||

|

||||

由于我们开启了混合,就不需要丢弃片段了,所以我们把片段着色器设置为原来的那个版本:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

#version 330 core

|

||||

in vec2 TexCoords;

|

||||

|

||||

out vec4 color;

|

||||

|

||||

uniform sampler2D texture1;

|

||||

|

||||

void main()

|

||||

{

|

||||

color = texture(texture1, TexCoords);

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

这一次(无论OpenGL什么时候去渲染一个片段),它都根据alpha值,把当前片段的颜色和颜色缓冲中的颜色进行混合。因为窗子的玻璃部分的纹理是半透明的,我们应该可以透过玻璃看到整个场景。

|

||||

|

||||

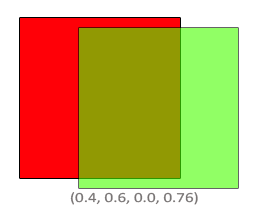

|

||||

|

||||

如果你仔细看看,就会注意到有些不对劲。前面的窗子透明部分阻塞了后面的。为什么会这样?

|

||||

|

||||

原因是深度测试在与混合的一同工作时出现了点状况。当写入深度缓冲的时候,深度测试不关心片段是否有透明度,所以透明部分被写入深度缓冲,就和其他值没什么区别。结果是整个四边形的窗子被检查时都忽视了透明度。即便透明部分应该显示出后面的窗子,深度缓冲还是丢弃了它们。

|

||||

|

||||

所以我们不能简简单单地去渲染窗子,我们期待着深度缓冲为我们解决这所有问题;这也正是混合之处代码不怎么好看的原因。为保证前面窗子显示了它后面的窗子,我们必须首先绘制后面的窗子。这意味着我们必须手工调整窗子的顺序,从远到近地逐个渲染。

|

||||

|

||||

!!! Important

|

||||

|

||||

对于全透明物体,比如草叶,我们选择简单的丢弃透明像素而不是混合,这样就减少了令我们头疼的问题(没有深度测试问题)。

|

||||

|

||||

### 别打乱顺序

|

||||

|

||||

要让混合在多物体上有效,我们必须先绘制最远的物体,最后绘制最近的物体。普通的无混合物体仍然可以使用深度缓冲正常绘制,所以不必给它们排序。我们一定要保证它们在透明物体前绘制好。当无透明度物体和透明物体一起绘制的时候,通常要遵循以下原则:

|

||||

|

||||

先绘制所有不透明物体。

|

||||

为所有透明物体排序。

|

||||

按顺序绘制透明物体。

|

||||

一种排序透明物体的方式是,获取一个物体到观察者透视图的距离。这可以通过获取摄像机的位置向量和物体的位置向量来得到。接着我们就可以把它和相应的位置向量一起储存到一个map数据结构(STL库)中。map会自动基于它的键排序它的值,所以当我们把它们的距离作为键添加到所有位置中后,它们就自动按照距离值排序了:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

std::map<float, glm::vec3> sorted;

|

||||

for (GLuint i = 0; i < windows.size(); i++) // windows contains all window positions

|

||||

{

|

||||

GLfloat distance = glm::length(camera.Position - windows[i]);

|

||||

sorted[distance] = windows[i];

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

最后产生了一个容器对象,基于它们距离从低到高储存了每个窗子的位置。

|

||||

|

||||

随后当渲染的时候,我们逆序获取到每个map的值(从远到近),然后以正确的绘制相应的窗子:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

for(std::map<float,glm::vec3>::reverse_iterator it = sorted.rbegin(); it != sorted.rend(); ++it)

|

||||

{

|

||||

model = glm::mat4();

|

||||

model = glm::translate(model, it->second);

|

||||

glUniformMatrix4fv(modelLoc, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));

|

||||

glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 6);

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

我们从map得来一个逆序的迭代器,迭代出每个逆序的条目,然后把每个窗子的四边形平移到相应的位置。这个相对简单的方法对透明物体进行了排序,修正了前面的问题,现在场景看起来像这样:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

你可以[从这里得到完整的带有排序的源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/blending_sorted)。

|

||||

|

||||

虽然这个按照它们的距离对物体进行排序的方法在这个特定的场景中能够良好工作,但它不能进行旋转、缩放或者进行其他的变换,奇怪形状的物体需要一种不同的方式,而不能简单的使用位置向量。

|

||||

|

||||

在场景中排序物体是个有难度的技术,它很大程度上取决于你场景的类型,更不必说会耗费额外的处理能力了。完美地渲染带有透明和不透明的物体的场景并不那么容易。有更高级的技术例如次序无关透明度(order independent transparency),但是这超出了本教程的范围。现在你不得不采用普通的混合你的物体,但是如果你小心谨慎,并知道这个局限,你仍可以得到颇为合适的混合实现。

|

||||

111

04 Advanced OpenGL/04 Face culling.md

Normal file

111

04 Advanced OpenGL/04 Face culling.md

Normal file

@@ -0,0 +1,111 @@

|

||||

# 面剔除(Face culling)

|

||||

|

||||

原文 | [Face culling](http://learnopengl.com/#!Advanced-OpenGL/Face-culling)

|

||||

---|---

|

||||

作者 | JoeyDeVries

|

||||

翻译 | [Django](http://bullteacher.com/)

|

||||

校对 | [Geequlim](http://geequlim.com)

|

||||

|

||||

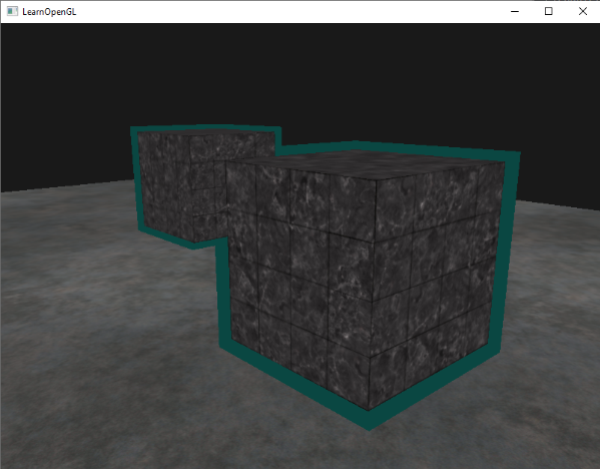

尝试在头脑中想象一下有一个3D立方体,你从任何一个方向去看它,最多可以同时看到多少个面。如果你的想象力不是过于丰富,你最终最多能数出来的面是3个。你可以从一个立方体的任意位置和方向上去看它,但是你永远不能看到多于3个面。所以我们为何还要去绘制那三个不会显示出来的3个面呢。如果我们可以以某种方式丢弃它们,我们会提高片段着色器超过50%的性能!

|

||||

|

||||

!!! Important

|

||||

|

||||

我们所说的是超过50%而不是50%,因为从一个角度只有2个或1个面能够被看到。这种情况下我们就能够提高50%以上性能了。

|

||||

|

||||

|

||||

这的确是个好主意,但是有个问题需要解决:我们如何知道某个面在观察者的视野中不会出现呢?如果我们去想象任何封闭的几何平面,它们都有两面,一面面向用户,另一面背对用户。假如我们只渲染面向观察者的面会怎样?

|

||||

|

||||

这正是**面剔除**(Face culling)所要做的。OpenGL允许检查所有正面朝向(Front facing)观察者的面,并渲染它们,而丢弃所有背面朝向(Back facing)的面,这样就节约了我们很多片段着色器的命令(它们很昂贵!)。我们必须告诉OpenGL我们使用的哪个面是正面,哪个面是反面。OpenGL使用一种聪明的手段解决这个问题——分析顶点数据的连接顺序(Winding order)。

|

||||

|

||||

|

||||

## 顶点连接顺序(Winding order)

|

||||

|

||||

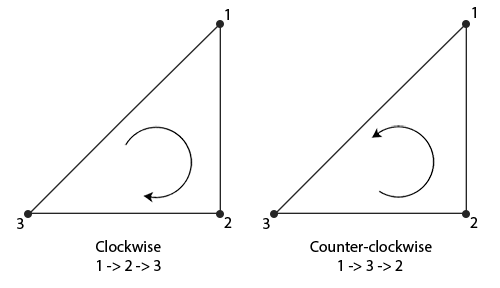

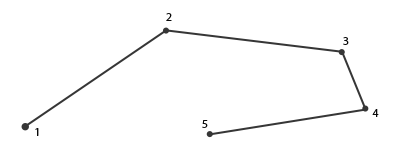

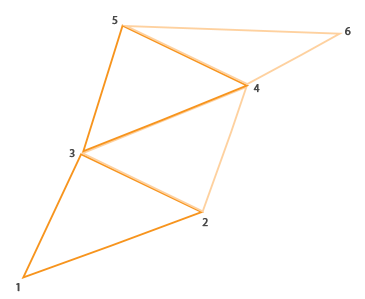

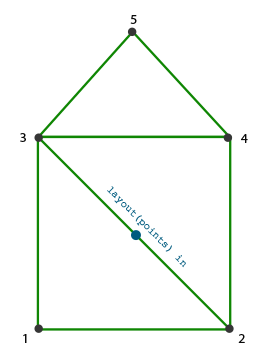

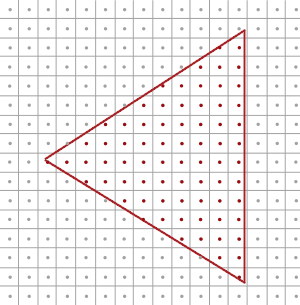

当我们定义一系列的三角顶点时,我们会把它们定义为一个特定的连接顺序,它们可能是顺时针的或逆时针的。每个三角形由3个顶点组成,我们从三角形的中间去看,从而把这三个顶点指定一个连接顺序。

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

正如你所看到的那样,我们先定义了顶点1,接着我们定义顶点2或3,这个不同的选择决定了这个三角形的连接顺序。下面的代码展示出这点:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

GLfloat vertices[] = {

|

||||

//顺时针

|

||||

vertices[0], // vertex 1

|

||||

vertices[1], // vertex 2

|

||||

vertices[2], // vertex 3

|

||||

// 逆时针

|

||||

vertices[0], // vertex 1

|

||||

vertices[2], // vertex 3

|

||||

vertices[1] // vertex 2

|

||||

};

|

||||

```

|

||||

|

||||

每三个顶点都形成了一个包含着连接顺序的基本三角形。OpenGL使用这个信息在渲染你的基本图形的时候决定这个三角形是三角形的正面还是三角形的背面。默认情况下,**逆时针**的顶点连接顺序被定义为三角形的**正面**。

|

||||

|

||||

当定义你的顶点顺序时,你如果定义能够看到的一个三角形,那它一定是正面朝向的,所以你定义的三角形应该是逆时针的,就像你直接面向这个三角形。把所有的顶点指定成这样是件炫酷的事,实际的顶点连接顺序是在**光栅化**阶段(Rasterization stage)计算的,所以当顶点着色器已经运行后。顶点就能够在观察者的观察点被看到。

|

||||

|

||||

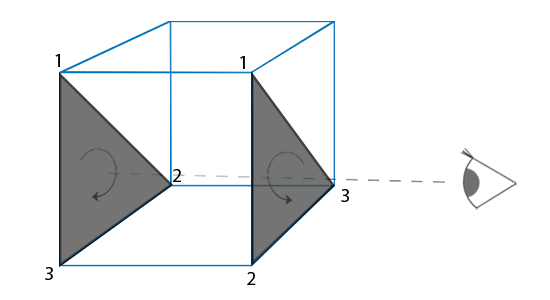

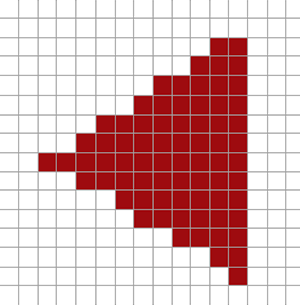

我们指定了它们以后,观察者面对的所有的三角形的顶点的连接顺序都是正确的,但是现在渲染的立方体另一面的三角形的顶点的连接顺序被反转。最终,我们所面对的三角形被视为正面朝向的三角形,后部的三角形被视为背面朝向的三角形。下图展示了这个效果:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

在顶点数据中,我们定义的是两个逆时针顺序的三角形。然而,从观察者的方面看,后面的三角形是顺时针的,如果我们仍以1、2、3的顺序以观察者当面的视野看的话。即使我们以逆时针顺序定义后面的三角形,它现在还是变为顺时针。它正是我们打算剔除(丢弃)的不可见的面!

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

## 面剔除

|

||||

|

||||

在教程的开头,我们说过OpenGL可以丢弃背面朝向的三角形。现在我们知道了如何设置顶点的连接顺序,我们可以开始使用OpenGL默认关闭的面剔除选项了。

|

||||

|

||||

记住我们上一节所使用的立方体的定点数据不是以逆时针顺序定义的。所以我更新了顶点数据,好去反应为一个逆时针链接顺序,你可以[从这里复制它](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/faceculling_vertexdata)。把所有三角的顶点都定义为逆时针是一个很好的习惯。

|

||||

|

||||

开启OpenGL的`GL_CULL_FACE`选项就能开启面剔除功能:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glEnable(GL_CULL_FACE);

|

||||

```

|

||||

|

||||

从这儿以后,所有的不是正面朝向的面都会被丢弃(尝试飞入立方体看看,里面什么面都看不见了)。目前,在渲染片段上我们节约了超过50%的性能,但记住这只对像立方体这样的封闭形状有效。当我们绘制上个教程中那个草的时候,我们必须关闭面剔除,这是因为它的前、后面都必须是可见的。

|

||||

|

||||

OpenGL允许我们改变剔除面的类型。要是我们剔除正面而不是背面会怎样?我们可以调用`glCullFace`来做这件事:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glCullFace(GL_BACK);

|

||||

```

|

||||

|

||||

`glCullFace`函数有三个可用的选项:

|

||||

|

||||

* GL_BACK:只剔除背面。

|

||||

* GL_FRONT:只剔除正面。

|

||||

* GL_FRONT_AND_BACK:剔除背面和正面。

|

||||

|

||||

`glCullFace`的初始值是`GL_BACK`。另外,我们还可以告诉OpenGL使用顺时针而不是逆时针来表示正面,这通过glFrontFace来设置:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glFrontFace(GL_CCW);

|

||||

```

|

||||

|

||||

默认值是`GL_CCW`,它代表逆时针,`GL_CW`代表顺时针顺序。

|

||||

|

||||

我们可以做个小实验,告诉OpenGL现在顺时针代表正面:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glEnable(GL_CULL_FACE);

|

||||

glCullFace(GL_BACK);

|

||||

glFrontFace(GL_CW);

|

||||

```

|

||||

|

||||

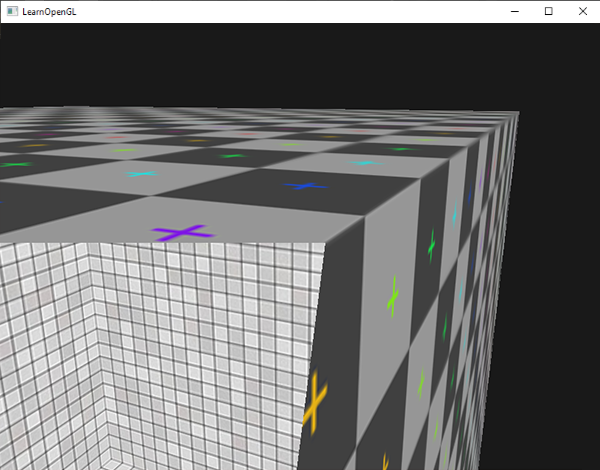

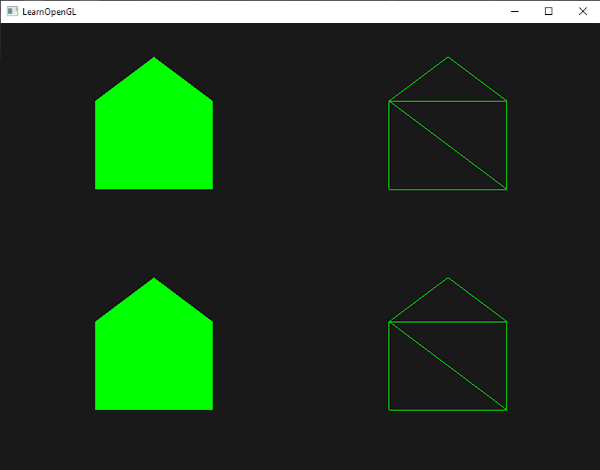

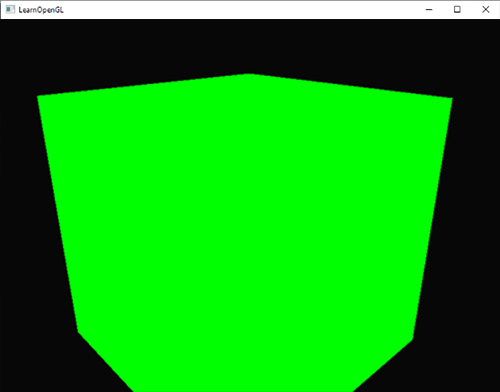

最后的结果只有背面被渲染了:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

要注意,你可以使用默认逆时针顺序剔除正面,来创建相同的效果:

|

||||

|

||||

```c

|

||||

glEnable(GL_CULL_FACE);

|

||||

glCullFace(GL_FRONT);

|

||||

```

|

||||

|

||||

正如你所看到的那样,面剔除是OpenGL提高效率的一个强大工具,它使应用节省运算。你必须跟踪下来哪个物体可以使用面剔除,哪些不能。

|

||||

|

||||

## 练习

|

||||

|

||||

你可以自己重新定义一个顺时针的顶点顺序,然后用顺时针作为正面把它渲染出来吗:[解决方案](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/faceculling-exercise1)。

|

||||

428

04 Advanced OpenGL/05 Framebuffers.md

Normal file

428

04 Advanced OpenGL/05 Framebuffers.md

Normal file

@@ -0,0 +1,428 @@

|

||||

# 帧缓冲(Framebuffer)

|

||||

|

||||

原文 | [Framebuffers](http://learnopengl.com/#!Advanced-OpenGL/Framebuffers)

|

||||

---|---

|

||||

作者 | JoeyDeVries

|

||||

翻译 | [Django](http://bullteacher.com/)

|

||||

校对 | [Geequlim](http://geequlim.com)

|

||||

|

||||

到目前为止,我们使用了几种不同类型的屏幕缓冲:用于写入颜色值的颜色缓冲,用于写入深度信息的深度缓冲,以及允许我们基于一些条件丢弃指定片段的模板缓冲。把这几种缓冲结合起来叫做帧缓冲(Framebuffer),它被储存于内存中。OpenGL给了我们自己定义帧缓冲的自由,我们可以选择性的定义自己的颜色缓冲、深度和模板缓冲。

|

||||

|

||||

[译注1]: http://learnopengl-cn.readthedocs.org "framebuffer,在维基百科有framebuffer的详细介绍能够帮助你更好的理解"

|

||||

|

||||

我们目前所做的渲染操作都是是在默认的帧缓冲之上进行的。当你创建了你的窗口的时候默认帧缓冲就被创建和配置好了(GLFW为我们做了这件事)。通过创建我们自己的帧缓冲我们能够获得一种额外的渲染方式。

|

||||

|

||||

你也许不能立刻理解应用程序的帧缓冲的含义,通过帧缓冲可以将你的场景渲染到一个不同的帧缓冲中,可以使我们能够在场景中创建镜子这样的效果,或者做出一些炫酷的特效。首先我们会讨论它们是如何工作的,然后我们将利用帧缓冲来实现一些炫酷的效果。

|

||||

|

||||

## 创建一个帧缓冲

|

||||

|

||||

就像OpenGL中其他对象一样,我们可以使用一个叫做`glGenFramebuffers`的函数来创建一个帧缓冲对象(简称FBO):

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

GLuint fbo;

|

||||

glGenFramebuffers(1, &fbo);

|

||||

```

|

||||

|

||||

这种对象的创建和使用的方式我们已经见过不少了,因此它们的使用方式也和之前我们见过的其他对象的使用方式相似。首先我们要创建一个帧缓冲对象,把它绑定到当前帧缓冲,做一些操作,然后解绑帧缓冲。我们使用`glBindFramebuffer`来绑定帧缓冲:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, fbo);

|

||||

```

|

||||

|

||||

绑定到`GL_FRAMEBUFFER`目标后,接下来所有的读、写帧缓冲的操作都会影响到当前绑定的帧缓冲。也可以把帧缓冲分开绑定到读或写目标上,分别使用`GL_READ_FRAMEBUFFER`或`GL_DRAW_FRAMEBUFFER`来做这件事。如果绑定到了`GL_READ_FRAMEBUFFER`,就能执行所有读取操作,像`glReadPixels`这样的函数使用了;绑定到`GL_DRAW_FRAMEBUFFER`上,就允许进行渲染、清空和其他的写入操作。大多数时候你不必分开用,通常把两个都绑定到`GL_FRAMEBUFFER`上就行。

|

||||

|

||||

很遗憾,现在我们还不能使用自己的帧缓冲,因为还没做完呢。建构一个完整的帧缓冲必须满足以下条件:

|

||||

|

||||

* 我们必须往里面加入至少一个附件(颜色、深度、模板缓冲)。

|

||||

* 其中至少有一个是颜色附件。

|

||||

* 所有的附件都应该是已经完全做好的(已经存储在内存之中)。

|

||||

* 每个缓冲都应该有同样数目的样本。

|

||||

|

||||

如果你不知道什么是样本也不用担心,我们会在后面的教程中讲到。

|

||||

|

||||

从上面的需求中你可以看到,我们需要为帧缓冲创建一些附件,还需要把这些附件附加到帧缓冲上。当我们做完所有上面提到的条件的时候我们就可以用 `glCheckFramebufferStatus` 带上 `GL_FRAMEBUFFER` 这个参数来检查是否真的成功做到了。然后检查当前绑定的帧缓冲,返回了这些规范中的哪个值。如果返回的是 `GL_FRAMEBUFFER_COMPLETE`就对了:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

if(glCheckFramebufferStatus(GL_FRAMEBUFFER) == GL_FRAMEBUFFER_COMPLETE)

|

||||

// Execute victory dance

|

||||

```

|

||||

|

||||

后续所有渲染操作将渲染到当前绑定的帧缓冲的附加缓冲中,由于我们的帧缓冲不是默认的帧缓冲,渲染命令对窗口的视频输出不会产生任何影响。出于这个原因,它被称为离屏渲染(off-screen rendering),就是渲染到一个另外的缓冲中。为了让所有的渲染操作对主窗口产生影响我们必须通过绑定为0来使默认帧缓冲被激活:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, 0);

|

||||

```

|

||||

|

||||

当我们做完所有帧缓冲操作,不要忘记删除帧缓冲对象:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glDeleteFramebuffers(1, &fbo);

|

||||

```

|

||||

|

||||

现在在执行完成检测前,我们需要把一个或更多的附件附加到帧缓冲上。一个附件就是一个内存地址,这个内存地址里面包含一个为帧缓冲准备的缓冲,它可以是个图像。当创建一个附件的时候我们有两种方式可以采用:纹理或渲染缓冲(renderbuffer)对象。

|

||||

|

||||

## 纹理附件

|

||||

|

||||

当把一个纹理附加到帧缓冲上的时候,所有渲染命令会写入到纹理上,就像它是一个普通的颜色/深度或者模板缓冲一样。使用纹理的好处是,所有渲染操作的结果都会被储存为一个纹理图像,这样我们就可以简单的在着色器中使用了。

|

||||

|

||||

创建一个帧缓冲的纹理和创建普通纹理差不多:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

GLuint texture;

|

||||

glGenTextures(1, &texture);

|

||||

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture);

|

||||

|

||||

glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, 800, 600, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, NULL);

|

||||

|

||||

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);

|

||||

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);

|

||||

```

|

||||

|

||||

这里主要的区别是我们把纹理的维度设置为屏幕大小(尽管不是必须的),我们还传递NULL作为纹理的data参数。对于这个纹理,我们只分配内存,而不去填充它。纹理填充会在渲染到帧缓冲的时候去做。同样,要注意,我们不用关心环绕方式或者Mipmap,因为在大多数时候都不会需要它们的。

|

||||

|

||||

如果你打算把整个屏幕渲染到一个或大或小的纹理上,你需要用新的纹理的尺寸作为参数再次调用`glViewport`(要在渲染到你的帧缓冲之前做好),否则只有一小部分纹理或屏幕能够绘制到纹理上。

|

||||

|

||||

现在我们已经创建了一个纹理,最后一件要做的事情是把它附加到帧缓冲上:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glFramebufferTexture2D(GL_FRAMEBUFFER, GL_COLOR_ATTACHMENT0,GL_TEXTURE_2D, texture, 0);

|

||||

```

|

||||

|

||||

`glFramebufferTexture2D`函数需要传入下列参数:

|

||||

|

||||

* target:我们所创建的帧缓冲类型的目标(绘制、读取或两者都有)。

|

||||

* attachment:我们所附加的附件的类型。现在我们附加的是一个颜色附件。需要注意,最后的那个0是暗示我们可以附加1个以上颜色的附件。我们会在后面的教程中谈到。

|

||||

* textarget:你希望附加的纹理类型。

|

||||

* texture:附加的实际纹理。

|

||||

* level:Mipmap level。我们设置为0。

|

||||

|

||||

除颜色附件以外,我们还可以附加一个深度和一个模板纹理到帧缓冲对象上。为了附加一个深度缓冲,我们可以知道那个`GL_DEPTH_ATTACHMENT`作为附件类型。记住,这时纹理格式和内部格式类型(internalformat)就成了 `GL_DEPTH_COMPONENT`去反应深度缓冲的存储格式。附加一个模板缓冲,你要使用 `GL_STENCIL_ATTACHMENT`作为第二个参数,把纹理格式指定为 `GL_STENCIL_INDEX`。

|

||||

|

||||

也可以同时附加一个深度缓冲和一个模板缓冲为一个单独的纹理。这样纹理的每32位数值就包含了24位的深度信息和8位的模板信息。为了把一个深度和模板缓冲附加到一个单独纹理上,我们使用`GL_DEPTH_STENCIL_ATTACHMENT`类型配置纹理格式以包含深度值和模板值的结合物。下面是一个附加了深度和模板缓冲为单一纹理的例子:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glTexImage2D( GL_TEXTURE_2D, 0, GL_DEPTH24_STENCIL8, 800, 600, 0, GL_DEPTH_STENCIL, GL_UNSIGNED_INT_24_8, NULL );

|

||||

|

||||

glFramebufferTexture2D(GL_FRAMEBUFFER, GL_DEPTH_STENCIL_ATTACHMENT, GL_TEXTURE_2D, texture, 0);

|

||||

```

|

||||

|

||||

### 渲染缓冲对象附件(Renderbuffer object attachments)

|

||||

|

||||

在介绍了帧缓冲的可行附件类型——纹理后,OpenGL引进了渲染缓冲对象(Renderbuffer objects),所以在过去那些美好时光里纹理是附件的唯一可用的类型。和纹理图像一样,渲染缓冲对象也是一个缓冲,它可以是一堆字节、整数、像素或者其他东西。渲染缓冲对象的一大优点是,它以OpenGL原生渲染格式储存它的数据,因此在离屏渲染到帧缓冲的时候,这些数据就相当于被优化过的了。

|

||||

|

||||

渲染缓冲对象将所有渲染数据直接储存到它们的缓冲里,而不会进行针对特定纹理格式的任何转换,这样它们就成了一种快速可写的存储介质了。然而,渲染缓冲对象通常是只写的,不能修改它们(就像获取纹理,不能写入纹理一样)。可以用`glReadPixels`函数去读取,函数返回一个当前绑定的帧缓冲的特定像素区域,而不是直接返回附件本身。

|

||||

|

||||

因为它们的数据已经是原生格式了,在写入或把它们的数据简单地到其他缓冲的时候非常快。当使用渲染缓冲对象时,像切换缓冲这种操作变得异常高速。我们在每个渲染迭代末尾使用的那个`glfwSwapBuffers`函数,同样以渲染缓冲对象实现:我们简单地写入到一个渲染缓冲图像,最后交换到另一个里。渲染缓冲对象对于这种操作来说很完美。

|

||||

|

||||

创建一个渲染缓冲对象和创建帧缓冲代码差不多:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

GLuint rbo;

|

||||

glGenRenderbuffers(1, &rbo);

|

||||

```

|

||||

|

||||

相似地,我们打算把渲染缓冲对象绑定,这样所有后续渲染缓冲操作都会影响到当前的渲染缓冲对象:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glBindRenderbuffer(GL_RENDERBUFFER, rbo);

|

||||

```

|

||||

|

||||

由于渲染缓冲对象通常是只写的,它们经常作为深度和模板附件来使用,由于大多数时候,我们不需要从深度和模板缓冲中读取数据,但仍关心深度和模板测试。我们就需要有深度和模板值提供给测试,但不需要对这些值进行采样(sample),所以深度缓冲对象是完全符合的。当我们不去从这些缓冲中采样的时候,渲染缓冲对象通常很合适,因为它们等于是被优化过的。

|

||||

|

||||

调用`glRenderbufferStorage`函数可以创建一个深度和模板渲染缓冲对象:

|

||||

|

||||

```c

|

||||

glRenderbufferStorage(GL_RENDERBUFFER, GL_DEPTH24_STENCIL8, 800, 600);

|

||||

```

|

||||

|

||||

创建一个渲染缓冲对象与创建纹理对象相似,不同之处在于这个对象是专门被设计用于图像的,而不是通用目的的数据缓冲,比如纹理。这里我们选择`GL_DEPTH24_STENCIL8`作为内部格式,它同时代表24位的深度和8位的模板缓冲。

|

||||

|

||||

最后一件还要做的事情是把帧缓冲对象附加上:

|

||||

|

||||

```c

|

||||

glFramebufferRenderbuffer(GL_FRAMEBUFFER, GL_DEPTH_STENCIL_ATTACHMENT, GL_RENDERBUFFER, rbo);

|

||||

```

|

||||

|

||||

在帧缓冲项目中,渲染缓冲对象可以提供一些优化,但更重要的是知道何时使用渲染缓冲对象,何时使用纹理。通常的规则是,如果你永远都不需要从特定的缓冲中进行采样,渲染缓冲对象对特定缓冲是更明智的选择。如果哪天需要从比如颜色或深度值这样的特定缓冲采样数据的话,你最好还是使用纹理附件。从执行效率角度考虑,它不会对效率有太大影响。

|

||||

|

||||

### 渲染到纹理

|

||||

|

||||

现在我们知道了(一些)帧缓冲如何工作的,是时候把它们用起来了。我们会把场景渲染到一个颜色纹理上,这个纹理附加到一个我们创建的帧缓冲上,然后把纹理绘制到一个简单的四边形上,这个四边形铺满整个屏幕。输出的图像看似和没用帧缓冲一样,但是这次,它其实是直接打印到了一个单独的四边形上面。为什么这很有用呢?下一部分我们会看到原因。

|

||||

|

||||

第一件要做的事情是创建一个帧缓冲对象,并绑定它,这比较明了:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

GLuint framebuffer;

|

||||

glGenFramebuffers(1, &framebuffer);

|

||||

glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, framebuffer);

|

||||

```

|

||||

|

||||

下一步我们创建一个纹理图像,这是我们将要附加到帧缓冲的颜色附件。我们把纹理的尺寸设置为窗口的宽度和高度,并保持数据未初始化:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

// Generate texture

|

||||

GLuint texColorBuffer;

|

||||

glGenTextures(1, &texColorBuffer);

|

||||

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texColorBuffer);

|

||||

glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, 800, 600, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, NULL);

|

||||

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR );

|

||||

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);

|

||||

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);

|

||||

|

||||

// Attach it to currently bound framebuffer object

|

||||

glFramebufferTexture2D(GL_FRAMEBUFFER, GL_COLOR_ATTACHMENT0, GL_TEXTURE_2D, texColorBuffer, 0);

|

||||

```

|

||||

|

||||

我们同样打算要让OpenGL确定可以进行深度测试(模板测试,如果你用的话)所以我们必须还要确保向帧缓冲中添加一个深度(和模板)附件。由于我们只采样颜色缓冲,并不采样其他缓冲,我们可以创建一个渲染缓冲对象来达到这个目的。记住,当你不打算从指定缓冲采样的的时候,它们是一个不错的选择。

|

||||

|

||||

创建一个渲染缓冲对象不太难。唯一一件要记住的事情是,我们正在创建的是一个渲染缓冲对象的深度和模板附件。我们把它的内部给事设置为`GL_DEPTH24_STENCIL8`,对于我们的目的来说这个精确度已经足够了。

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

GLuint rbo;

|

||||

glGenRenderbuffers(1, &rbo);

|

||||

glBindRenderbuffer(GL_RENDERBUFFER, rbo);

|

||||

glRenderbufferStorage(GL_RENDERBUFFER, GL_DEPTH24_STENCIL8, 800, 600);

|

||||

glBindRenderbuffer(GL_RENDERBUFFER, 0);

|

||||

```

|

||||

|

||||

我们为渲染缓冲对象分配了足够的内存空间以后,我们可以解绑渲染缓冲。

|

||||

|

||||

接着,在做好帧缓冲之前,还有最后一步,我们把渲染缓冲对象附加到帧缓冲的深度和模板附件上:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glFramebufferRenderbuffer(GL_FRAMEBUFFER, GL_DEPTH_STENCIL_ATTACHMENT, GL_RENDERBUFFER, rbo);

|

||||

```

|

||||

|

||||

然后我们要检查帧缓冲是否真的做好了,如果没有,我们就打印一个错误消息。

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

if(glCheckFramebufferStatus(GL_FRAMEBUFFER) != GL_FRAMEBUFFER_COMPLETE)

|

||||

cout << "ERROR::FRAMEBUFFER:: Framebuffer is not complete!" << endl;

|

||||

glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, 0);

|

||||

```

|

||||

|

||||

还要保证解绑帧缓冲,这样我们才不会意外渲染到错误的帧缓冲上。

|

||||

|

||||

现在帧缓冲做好了,我们要做的全部就是渲染到帧缓冲上,而不是绑定到帧缓冲对象的默认缓冲。余下所有命令会影响到当前绑定的帧缓冲上。所有深度和模板操作同样会从当前绑定的帧缓冲的深度和模板附件中读取,当然,得是在它们可用的情况下。如果你遗漏了比如深度缓冲,所有深度测试就不会工作,因为当前绑定的帧缓冲里没有深度缓冲。

|

||||

|

||||

所以,为把场景绘制到一个单独的纹理,我们必须以下面步骤来做:

|

||||

|

||||

1. 使用新的绑定为激活帧缓冲的帧缓冲,像往常那样渲染场景。

|

||||

2. 绑定到默认帧缓冲。

|

||||

3. 绘制一个四边形,让它平铺到整个屏幕上,用新的帧缓冲的颜色缓冲作为他的纹理。

|

||||

|

||||

我们使用在深度测试教程中同一个场景进行绘制,但是这次使用老气横秋的[箱子纹理](http://learnopengl.com/img/textures/container.jpg)。

|

||||

|

||||

为了绘制四边形我们将会创建新的着色器。我们不打算引入任何花哨的变换矩阵,因为我们只提供已经是标准化设备坐标的[顶点坐标](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/framebuffers_quad_vertices),所以我们可以直接把它们作为顶点着色器的输出。顶点着色器看起来像这样:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

#version 330 core

|

||||

layout (location = 0) in vec2 position;

|

||||

layout (location = 1) in vec2 texCoords;

|

||||

|

||||

out vec2 TexCoords;

|

||||

|

||||

void main()

|

||||

{

|

||||

gl_Position = vec4(position.x, position.y, 0.0f, 1.0f);

|

||||

TexCoords = texCoords;

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

没有花哨的地方。片段着色器更简洁,因为我们做的唯一一件事是从纹理采样:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

#version 330 core

|

||||

in vec2 TexCoords;

|

||||

out vec4 color;

|

||||

|

||||

uniform sampler2D screenTexture;

|

||||

|

||||

void main()

|

||||

{

|

||||

color = texture(screenTexture, TexCoords);

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

接着需要你为屏幕上的四边形创建和配置一个VAO。渲染迭代中帧缓冲处理会有下面的结构:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

// First pass

|

||||

glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, framebuffer);

|

||||

glClearColor(0.1f, 0.1f, 0.1f, 1.0f);

|

||||

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); // We're not using stencil buffer now

|

||||

glEnable(GL_DEPTH_TEST);

|

||||

DrawScene();

|

||||

|

||||

// Second pass

|

||||

glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, 0); // back to default

|

||||

glClearColor(1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f);

|

||||

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

|

||||

|

||||

screenShader.Use();

|

||||

glBindVertexArray(quadVAO);

|

||||

glDisable(GL_DEPTH_TEST);

|

||||

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureColorbuffer);

|

||||

glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 6);

|

||||

glBindVertexArray(0);

|

||||

```

|

||||

|

||||

只有很少的事情要说明。第一,由于我们用的每个帧缓冲都有自己的一系列缓冲,我们打算使用`glClear`设置的合适的位(bits)来清空这些缓冲。第二,当渲染四边形的时候,我们关闭深度测试,因为我们不关系深度测试,我们绘制的是一个简单的四边形;当我们绘制普通场景时我们必须再次开启深度测试。

|

||||

|

||||

这里的确有很多地方会做错,所以如果你没有获得任何输出,尝试排查任何可能出现错误的地方,再次阅读教程中相关章节。如果每件事都做对了就一定能成功,你将会得到这样的输出:

|

||||

|

||||

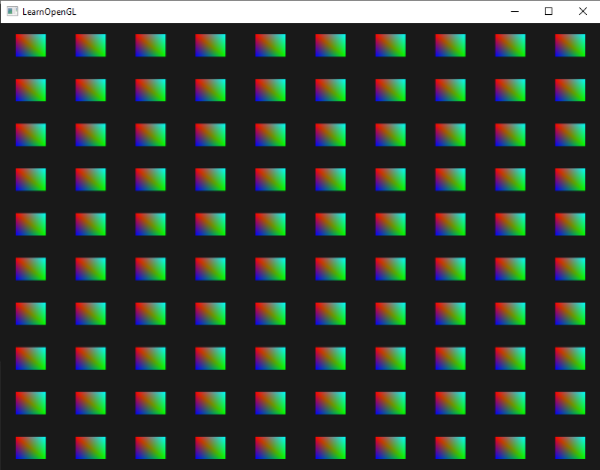

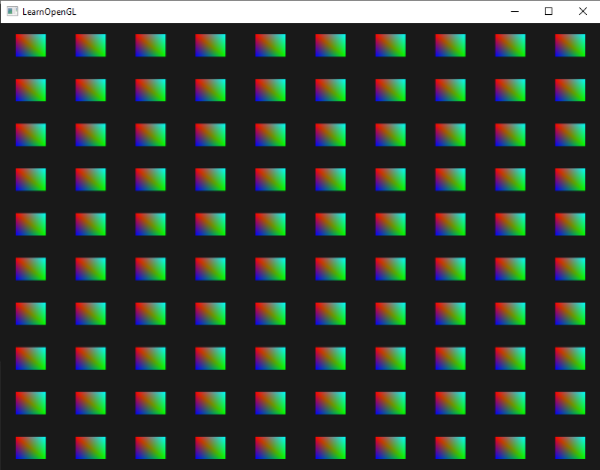

|

||||

|

||||

左侧展示了和深度测试教程中一样的输出结果,但是这次却是渲染到一个简单的四边形上的。如果我们以线框方式显示的话,那么显然,我们只是绘制了一个默认帧缓冲中单调的四边形。

|

||||

|

||||

你可以[从这里得到应用的源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/framebuffers_screen_texture)。

|

||||

|

||||

然而这有什么好处呢?好处就是我们现在可以自由的获取已经渲染场景中的任何像素,然后把它当作一个纹理图像了,我们可以在片段着色器中创建一些有意思的效果。所有这些有意思的效果统称为后处理特效。

|

||||

|

||||

|

||||

### 后处理

|

||||

|

||||

现在,整个场景渲染到了一个单独的纹理上,我们可以创建一些有趣的效果,只要简单操纵纹理数据就能做到。这部分,我们会向你展示一些流行的后处理特效,以及怎样添加一些创造性去创建出你自己的特效。

|

||||

|

||||

### 反相

|

||||

|

||||

我们已经取得了渲染输出的每个颜色,所以在片段着色器里返回这些颜色的反色并不难。我们得到屏幕纹理的颜色,然后用1.0减去它:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

void main()

|

||||

{

|

||||

color = vec4(vec3(1.0 - texture(screenTexture, TexCoords)), 1.0);

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

虽然反相是一种相对简单的后处理特效,但是已经很有趣了:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

整个场景现在的颜色都反转了,只需在着色器中写一行代码就能做到,酷吧?

|

||||

|

||||

### 灰度

|

||||

|

||||

另一个有意思的效果是移除所有除了黑白灰以外的颜色作用,是整个图像成为黑白的。实现它的简单的方式是获得所有颜色元素,然后将它们平均化:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

void main()

|

||||

{

|

||||

color = texture(screenTexture, TexCoords);

|

||||

float average = (color.r + color.g + color.b) / 3.0;

|

||||

color = vec4(average, average, average, 1.0);

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

这已经创造出很赞的效果了,但是人眼趋向于对绿色更敏感,对蓝色感知比较弱,所以为了获得更精确的符合人体物理的结果,我们需要使用加权通道:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

void main()

|

||||

{

|

||||

color = texture(screenTexture, TexCoords);

|

||||

float average = 0.2126 * color.r + 0.7152 * color.g + 0.0722 * color.b;

|

||||

color = vec4(average, average, average, 1.0);

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

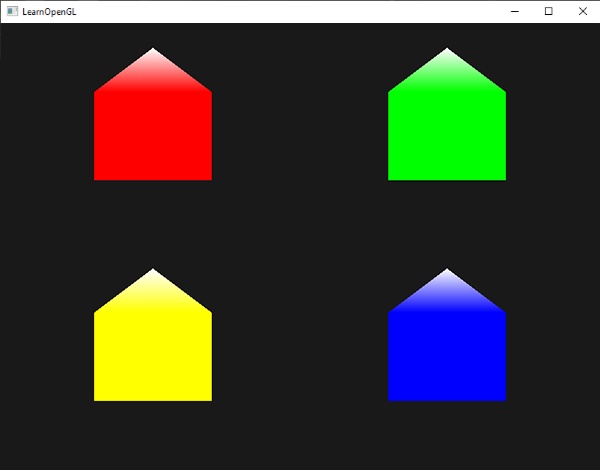

|

||||

|

||||

### Kernel effects

|

||||

|

||||

在单独纹理图像上进行后处理的另一个好处是我们可以从纹理的其他部分进行采样。比如我们可以从当前纹理值的周围采样多个纹理值。创造性地把它们结合起来就能创造出有趣的效果了。

|

||||

|

||||

kernel是一个长得有点像一个小矩阵的数值数组,它中间的值中心可以映射到一个像素上,这个像素和这个像素周围的值再乘以kernel,最后再把结果相加就能得到一个值。所以,我们基本上就是给当前纹理坐标加上一个它四周的偏移量,然后基于kernel把它们结合起来。下面是一个kernel的例子:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

这个kernel表示一个像素周围八个像素乘以2,它自己乘以-15。这个例子基本上就是把周围像素乘上2,中间像素去乘以一个比较大的负数来进行平衡。

|

||||

|

||||

!!! Important

|

||||

|

||||

你在网上能找到的kernel的例子大多数都是所有值加起来等于1,如果加起来不等于1就意味着这个纹理值比原来更大或者更小了。

|

||||

|

||||

kernel对于后处理来说非常管用,因为用起来简单。网上能找到有很多实例,为了能用上kernel我们还得改改片段着色器。这里假设每个kernel都是3×3(实际上大多数都是3×3):

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

const float offset = 1.0 / 300;

|

||||

|

||||

void main()

|

||||

{

|

||||

vec2 offsets[9] = vec2[](

|

||||

vec2(-offset, offset), // top-left

|

||||

vec2(0.0f, offset), // top-center

|

||||

vec2(offset, offset), // top-right

|

||||

vec2(-offset, 0.0f), // center-left

|

||||

vec2(0.0f, 0.0f), // center-center

|

||||

vec2(offset, 0.0f), // center-right

|

||||

vec2(-offset, -offset), // bottom-left

|

||||

vec2(0.0f, -offset), // bottom-center

|

||||

vec2(offset, -offset) // bottom-right

|

||||

);

|

||||

|

||||

float kernel[9] = float[](

|

||||

-1, -1, -1,

|

||||

-1, 9, -1,

|

||||

-1, -1, -1

|

||||

);

|

||||

|

||||

vec3 sampleTex[9];

|

||||

for(int i = 0; i < 9; i++)

|

||||

{

|

||||

sampleTex[i] = vec3(texture(screenTexture, TexCoords.st + offsets[i]));

|

||||

}

|

||||

vec3 col;

|

||||

for(int i = 0; i < 9; i++)

|

||||

col += sampleTex[i] * kernel[i];

|

||||

|

||||

color = vec4(col, 1.0);

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

在片段着色器中我们先为每个四周的纹理坐标创建一个9个vec2偏移量的数组。偏移量是一个简单的常数,你可以设置为自己喜欢的。接着我们定义kernel,这里应该是一个锐化kernel,它通过一种有趣的方式从所有周边的像素采样,对每个颜色值进行锐化。最后,在采样的时候我们把每个偏移量加到当前纹理坐标上,然后用加在一起的kernel的值乘以这些纹理值。

|

||||

|

||||

这个锐化的kernel看起来像这样:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

这里创建的有趣的效果就好像你的玩家吞了某种麻醉剂产生的幻觉一样。

|

||||

|

||||

### Blur

|

||||

|

||||

创建模糊效果的kernel定义如下:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

由于所有数值加起来的总和为16,简单返回结合起来的采样颜色是非常亮的,所以我们必须将kernel的每个值除以16.最终的kernel数组会是这样的:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

float kernel[9] = float[](

|

||||

1.0 / 16, 2.0 / 16, 1.0 / 16,

|

||||

2.0 / 16, 4.0 / 16, 2.0 / 16,

|

||||

1.0 / 16, 2.0 / 16, 1.0 / 16

|

||||

);

|

||||

```

|

||||

|

||||

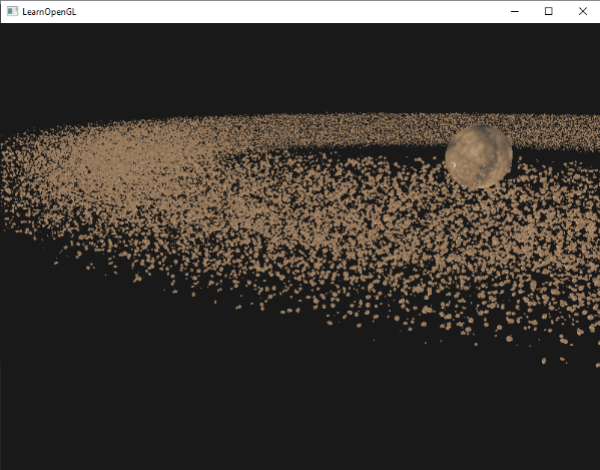

通过在像素着色器中改变kernel的float数组,我们就完全改变了之后的后处理效果.现在看起来会像是这样:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

这样的模糊效果具有创建许多有趣效果的潜力.例如,我们可以随着时间的变化改变模糊量,创建出类似于某人喝醉酒的效果,或者,当我们的主角摘掉眼镜的时候增加模糊.模糊也能为我们在后面的教程中提供都颜色值进行平滑处理的能力.

|

||||

|

||||

你可以看到我们一旦拥有了这个kernel的实现以后,创建一个后处理特效就不再是一件难事.最后,我们再来讨论一个流行的特效,以结束本节内容.

|

||||

|

||||

### 边检测

|

||||

|

||||

下面的边检测kernel与锐化kernel类似:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

这个kernel将所有的边提高亮度,而对其他部分进行暗化处理,当我们值关心一副图像的边缘的时候,它非常有用.

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

在一些像Photoshop这样的软件中使用这些kernel作为图像操作工具/过滤器一点都不奇怪.因为掀开可以具有很强的平行处理能力,我们以实时进行针对每个像素的图像操作便相对容易,图像编辑工具因而更经常使用显卡来进行图像处理。

|

||||

|

||||

## 练习

|

||||

|

||||

* 你可以使用帧缓冲来创建一个后视镜吗?做到它,你必须绘制场景两次:一次正常绘制,另一次摄像机旋转180度后绘制.尝试在你的显示器顶端创建一个小四边形,在上面应用后视镜的镜面纹理:[解决方案](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/framebuffers-exercise1),[视觉效果](http://learnopengl.com/img/advanced/framebuffers_mirror.png)

|

||||

* 自己随意调整一下kernel值,创建出你自己后处理特效.尝试在网上搜索其他有趣的kernel.

|

||||

398

04 Advanced OpenGL/06 Cubemaps.md

Normal file

398

04 Advanced OpenGL/06 Cubemaps.md

Normal file

@@ -0,0 +1,398 @@

|

||||

# 立方体贴图(Cubemap)

|

||||

|

||||

原文 | [Cubemaps](http://learnopengl.com/#!Advanced-OpenGL/Cubemaps)

|

||||

---|---

|

||||

作者 | JoeyDeVries

|

||||

翻译 | [Django](http://bullteacher.com/)

|

||||

校对 | [Geequlim](http://geequlim.com)

|

||||

|

||||

我们之前一直使用的是2D纹理,还有更多的纹理类型我们没有探索过,本教程中我们讨论的纹理类型是将多个纹理组合起来映射到一个单一纹理,它就是cubemap。

|

||||

|

||||

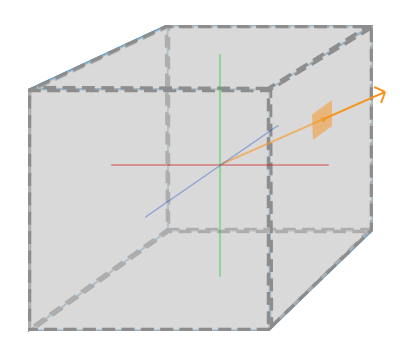

基本上说cubemap它包含6个2D纹理,这每个2D纹理是一个立方体(cube)的一个面,也就是说它是一个有贴图的立方体。你可能会奇怪这样的立方体有什么用?为什么费事地把6个独立纹理结合为一个单独的纹理,只使用6个各自独立的不行吗?这是因为cubemap有自己特有的属性,可以使用方向向量对它们索引和采样。想象一下,我们有一个1×1×1的单位立方体,有个以原点为起点的方向向量在它的中心。

|

||||

|

||||

从cubemap上使用橘黄色向量采样一个纹理值看起来和下图有点像:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

!!! Important

|

||||

|

||||

方向向量的大小无关紧要。一旦提供了方向,OpenGL就会获取方向向量触碰到立方体表面上的相应的纹理像素(texel),这样就返回了正确的纹理采样值。

|

||||

|

||||

|

||||

方向向量触碰到立方体表面的一点也就是cubemap的纹理位置,这意味着只要立方体的中心位于原点上,我们就可以使用立方体的位置向量来对cubemap进行采样。然后我们就可以获取所有顶点的纹理坐标,就和立方体上的顶点位置一样。所获得的结果是一个纹理坐标,通过这个纹理坐标就能获取到cubemap上正确的纹理。

|

||||

|

||||

### 创建一个Cubemap

|

||||

|

||||

Cubemap和其他纹理一样,所以要创建一个cubemap,在进行任何纹理操作之前,需要生成一个纹理,激活相应纹理单元然后绑定到合适的纹理目标上。这次要绑定到 `GL_TEXTURE_CUBE_MAP`纹理类型:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

GLuint textureID;

|

||||

glGenTextures(1, &textureID);

|

||||

glBindTexture(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, textureID);

|

||||

```

|

||||

|

||||

由于cubemap包含6个纹理,立方体的每个面一个纹理,我们必须调用`glTexImage2D`函数6次,函数的参数和前面教程讲的相似。然而这次我们必须把纹理目标(target)参数设置为cubemap特定的面,这是告诉OpenGL我们创建的纹理是对应立方体哪个面的。因此我们便需要为cubemap的每个面调用一次 `glTexImage2D`。

|

||||

|

||||

由于cubemap有6个面,OpenGL就提供了6个不同的纹理目标,来应对cubemap的各个面。

|

||||

|

||||

纹理目标(Texture target) | 方位

|

||||

---|---

|

||||

GL_TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_X | 右

|

||||

GL_TEXTURE_CUBE_MAP_NEGATIVE_X | 左

|

||||

GL_TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_Y | 上

|

||||

GL_TEXTURE_CUBE_MAP_NEGATIVE_Y | 下

|

||||

GL_TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_Z | 后

|

||||

GL_TEXTURE_CUBE_MAP_NEGATIVE_Z | 前

|

||||

|

||||

和很多OpenGL其他枚举一样,对应的int值都是连续增加的,所以我们有一个纹理位置的数组或vector,就能以 `GL_TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_X`为起始来对它们进行遍历,每次迭代枚举值加 `1`,这样循环所有的纹理目标效率较高:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

int width,height;

|

||||

unsigned char* image;

|

||||

for(GLuint i = 0; i < textures_faces.size(); i++)

|

||||

{

|

||||

image = SOIL_load_image(textures_faces[i], &width, &height, 0, SOIL_LOAD_RGB);

|

||||

glTexImage2D(

|

||||

GL_TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_X + i,

|

||||

0, GL_RGB, width, height, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, image

|

||||

);

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

这儿我们有个vector叫`textures_faces`,它包含cubemap所各个纹理的文件路径,并且以上表所列的顺序排列。它将为每个当前绑定的cubemp的每个面生成一个纹理。

|

||||

|

||||

由于cubemap和其他纹理没什么不同,我们也要定义它的环绕方式和过滤方式:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);

|

||||

glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);

|

||||

glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP_TO_EDGE);

|

||||

glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP_TO_EDGE);

|

||||

glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL_TEXTURE_WRAP_R, GL_CLAMP_TO_EDGE);

|

||||

```

|

||||

|

||||

别被 `GL_TEXTURE_WRAP_R`吓到,它只是简单的设置了纹理的R坐标,R坐标对应于纹理的第三个维度(就像位置的z一样)。我们把放置方式设置为 `GL_CLAMP_TO_EDGE` ,由于纹理坐标在两个面之间,所以可能并不能触及哪个面(由于硬件限制),因此使用 `GL_CLAMP_TO_EDGE` 后OpenGL会返回它们的边界的值,尽管我们可能在两个两个面中间进行的采样。

|

||||

|

||||

在绘制物体之前,将使用cubemap,而在渲染前我们要激活相应的纹理单元并绑定到cubemap上,这和普通的2D纹理没什么区别。

|

||||

|

||||

在片段着色器中,我们也必须使用一个不同的采样器——**samplerCube**,用它来从`texture`函数中采样,但是这次使用的是一个`vec3`方向向量,取代`vec2`。下面是一个片段着色器使用了cubemap的例子:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

in vec3 textureDir; // 用一个三维方向向量来表示Cubemap纹理的坐标

|

||||

|

||||

uniform samplerCube cubemap; // Cubemap纹理采样器

|

||||

|

||||

void main()

|

||||

{

|

||||

color = texture(cubemap, textureDir);

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

看起来不错,但是何必这么做呢?因为恰巧使用cubemap可以简单的实现很多有意思的技术。其中之一便是著名的**天空盒(Skybox)**。

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

## 天空盒(Skybox)

|

||||

|

||||

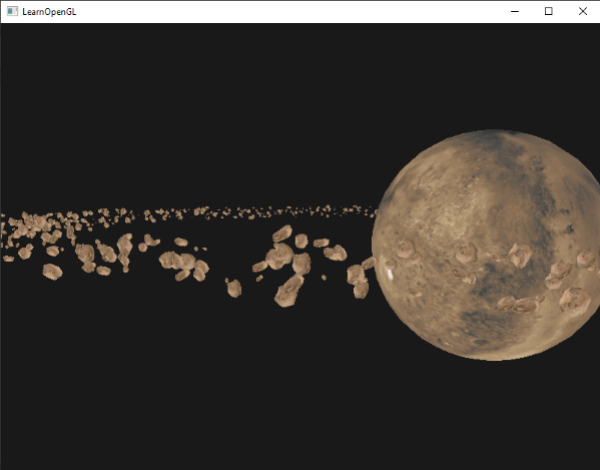

天空盒是一个包裹整个场景的立方体,它由6个图像构成一个环绕的环境,给玩家一种他所在的场景比实际的要大得多的幻觉。比如有些在视频游戏中使用的天空盒的图像是群山、白云或者满天繁星。比如下面的夜空繁星的图像就来自《上古卷轴》:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

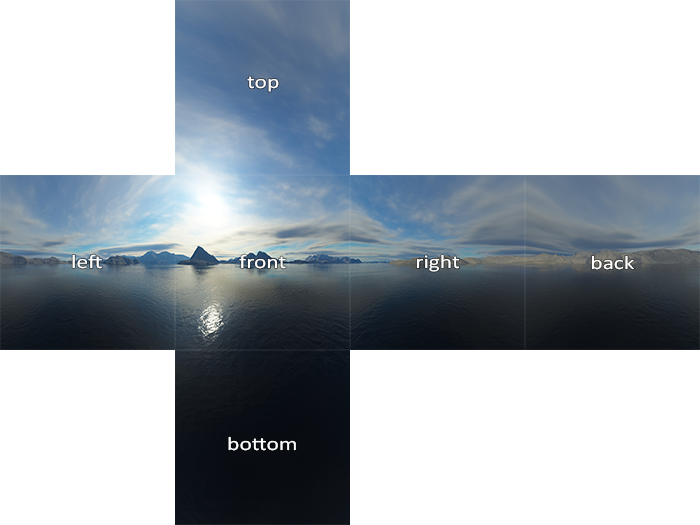

你现在可能已经猜到cubemap完全满足天空盒的要求:我们有一个立方体,它有6个面,每个面需要一个贴图。上图中使用了几个夜空的图片给予玩家一种置身广袤宇宙的感觉,可实际上,他还是在一个小盒子之中。

|

||||

|

||||

网上有很多这样的天空盒的资源。[这个网站](http://www.custommapmakers.org/skyboxes.php)就提供了很多。这些天空盒图像通常有下面的样式:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

如果你把这6个面折叠到一个立方体中,你机会获得模拟了一个巨大的风景的立方体。有些资源所提供的天空盒比如这个例子6个图是连在一起的,你必须手工它们切割出来,不过大多数情况它们都是6个单独的纹理图像。

|

||||

|

||||

这个细致(高精度)的天空盒就是我们将在场景中使用的那个,你可以[在这里下载](http://learnopengl.com/img/textures/skybox.rar)。

|

||||

|

||||

### 加载一个天空盒

|

||||

|

||||

由于天空盒实际上就是一个cubemap,加载天空盒和之前我们加载cubemap的没什么大的不同。为了加载天空盒我们将使用下面的函数,它接收一个包含6个纹理文件路径的vector:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

GLuint loadCubemap(vector<const GLchar*> faces)

|

||||

{

|

||||

GLuint textureID;

|

||||

glGenTextures(1, &textureID);

|

||||

glActiveTexture(GL_TEXTURE0);

|

||||

|

||||

int width,height;

|

||||

unsigned char* image;

|

||||

|

||||

glBindTexture(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, textureID);

|

||||

for(GLuint i = 0; i < faces.size(); i++)

|

||||

{

|

||||

image = SOIL_load_image(faces[i], &width, &height, 0, SOIL_LOAD_RGB);

|

||||

glTexImage2D(

|

||||

GL_TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_X + i, 0,

|

||||

GL_RGB, width, height, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, image

|

||||

);

|

||||

}

|

||||

glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);

|

||||

glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);

|

||||

glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP_TO_EDGE);

|

||||

glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP_TO_EDGE);

|

||||

glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL_TEXTURE_WRAP_R, GL_CLAMP_TO_EDGE);

|

||||

glBindTexture(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, 0);

|

||||

|

||||

return textureID;

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

这个函数没什么特别之处。这就是我们前面已经见过的cubemap代码,只不过放进了一个可管理的函数中。

|

||||

|

||||

然后,在我们调用这个函数之前,我们将把合适的纹理路径加载到一个vector之中,顺序还是按照cubemap枚举的特定顺序:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

vector<const GLchar*> faces;

|

||||

faces.push_back("right.jpg");

|

||||

faces.push_back("left.jpg");

|

||||

faces.push_back("top.jpg");

|

||||

faces.push_back("bottom.jpg");

|

||||

faces.push_back("back.jpg");

|

||||

faces.push_back("front.jpg");

|

||||

GLuint cubemapTexture = loadCubemap(faces);

|

||||

```

|

||||

|

||||

现在我们已经用`cubemapTexture`作为id把天空盒加载为cubemap。我们现在可以把它绑定到一个立方体来替换不完美的`clear color`,在前面的所有教程中这个东西做背景已经很久了。

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

### 天空盒的显示

|

||||

|

||||

因为天空盒绘制在了一个立方体上,我们还需要另一个VAO、VBO以及一组全新的顶点,和任何其他物体一样。你可以[从这里获得顶点数据](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/cubemaps_skybox_data)。

|

||||

|

||||

cubemap用于给3D立方体帖上纹理,可以用立方体的位置作为纹理坐标进行采样。当一个立方体的中心位于原点(0,0,0)的时候,它的每一个位置向量也就是以原点为起点的方向向量。这个方向向量就是我们要得到的立方体某个位置的相应纹理值。出于这个理由,我们只需要提供位置向量,而无需纹理坐标。为了渲染天空盒,我们需要一组新着色器,它们不会太复杂。因为我们只有一个顶点属性,顶点着色器非常简单:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

#version 330 core

|

||||

layout (location = 0) in vec3 position;

|

||||

out vec3 TexCoords;

|

||||

|

||||

uniform mat4 projection;

|

||||

uniform mat4 view;

|

||||

|

||||

void main()

|

||||

{

|

||||

gl_Position = projection * view * vec4(position, 1.0);

|

||||

TexCoords = position;

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

注意,顶点着色器有意思的地方在于我们把输入的位置向量作为输出给片段着色器的纹理坐标。片段着色器就会把它们作为输入去采样samplerCube:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

#version 330 core

|

||||

in vec3 TexCoords;

|

||||

out vec4 color;

|

||||

|

||||

uniform samplerCube skybox;

|

||||

|

||||

void main()

|

||||

{

|

||||

color = texture(skybox, TexCoords);

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

片段着色器比较明了,我们把顶点属性中的位置向量作为纹理的方向向量,使用它们从cubemap采样纹理值。渲染天空盒现在很简单,我们有了一个cubemap纹理,我们简单绑定cubemap纹理,天空盒就自动地用天空盒的cubemap填充了。为了绘制天空盒,我们将把它作为场景中第一个绘制的物体并且关闭深度写入。这样天空盒才能成为所有其他物体的背景来绘制出来。

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

|

||||

glDepthMask(GL_FALSE);

|

||||

skyboxShader.Use();

|

||||

// ... Set view and projection matrix

|

||||

glBindVertexArray(skyboxVAO);

|

||||

glBindTexture(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, cubemapTexture);

|

||||

glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 36);

|

||||

glBindVertexArray(0);

|

||||

glDepthMask(GL_TRUE);

|

||||

// ... Draw rest of the scene

|

||||

```

|

||||

|

||||

如果你运行程序就会陷入困境,我们希望天空盒以玩家为中心,这样无论玩家移动了多远,天空盒都不会变近,这样就产生一种四周的环境真的非常大的印象。当前的视图矩阵对所有天空盒的位置进行了转转缩放和平移变换,所以玩家移动,cubemap也会跟着移动!我们打算移除视图矩阵的平移部分,这样移动就影响不到天空盒的位置向量了。在基础光照教程里我们提到过我们可以只用4X4矩阵的3×3部分去除平移。我们可以简单地将矩阵转为33矩阵再转回来,就能达到目标

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

glm::mat4 view = glm::mat4(glm::mat3(camera.GetViewMatrix()));

|

||||

```

|

||||

|

||||

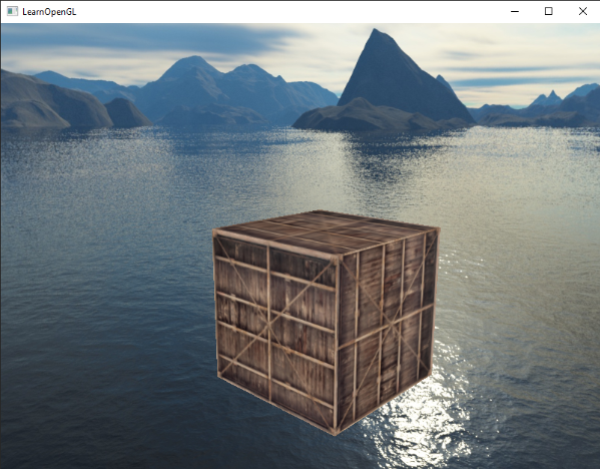

这会移除所有平移,但保留所有旋转,因此用户仍然能够向四面八方看。由于有了天空盒,场景即可变得巨大了。如果你添加些物体然后自由在其中游荡一会儿你会发现场景的真实度有了极大提升。最后的效果看起来像这样:

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

[这里有全部源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/cubemaps_skybox),你可以对比一下你写的。

|

||||

|

||||

尝试用不同的天空盒实验,看看它们对场景有多大影响。

|

||||

|

||||

### 优化

|

||||

|

||||

现在我们在渲染场景中的其他物体之前渲染了天空盒。这么做没错,但是不怎么高效。如果我们先渲染了天空盒,那么我们就是在为每一个屏幕上的像素运行片段着色器,即使天空盒只有部分在显示着;fragment可以使用前置深度测试(early depth testing)简单地被丢弃,这样就节省了我们宝贵的带宽。

|

||||

|

||||

所以最后渲染天空盒就能够给我们带来轻微的性能提升。采用这种方式,深度缓冲被全部物体的深度值完全填充,所以我们只需要渲染通过前置深度测试的那部分天空的片段就行了,而且能显著减少片段着色器的调用。问题是天空盒是个1×1×1的立方体,极有可能会渲染失败,因为极有可能通不过深度测试。简单地不用深度测试渲染它也不是解决方案,这是因为天空盒会在之后覆盖所有的场景中其他物体。我们需要耍个花招让深度缓冲相信天空盒的深度缓冲有着最大深度值1.0,如此只要有个物体存在深度测试就会失败,看似物体就在它前面了。

|

||||

|

||||

在坐标系教程中我们说过,透视除法(perspective division)是在顶点着色器运行之后执行的,把`gl_Position`的xyz坐标除以w元素。我们从深度测试教程了解到除法结果的z元素等于顶点的深度值。利用这个信息,我们可以把输出位置的z元素设置为它的w元素,这样就会导致z元素等于1.0了,因为,当透视除法应用后,它的z元素转换为w/w = 1.0:

|

||||

|

||||

```c++

|

||||

void main()

|

||||

{

|

||||

vec4 pos = projection * view * vec4(position, 1.0);

|

||||

gl_Position = pos.xyww;

|

||||

TexCoords = position;

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

最终,标准化设备坐标就总会有个与1.0相等的z值了,1.0就是深度值的最大值。只有在没有任何物体可见的情况下天空盒才会被渲染(只有通过深度测试才渲染,否则假如有任何物体存在,就不会被渲染,只去渲染物体)。

|

||||

|

||||

我们必须改变一下深度方程,把它设置为`GL_LEQUAL`,原来默认的是`GL_LESS`。深度缓冲会为天空盒用1.0这个值填充深度缓冲,所以我们需要保证天空盒是使用小于等于深度缓冲来通过深度测试的,而不是小于。

|

||||

|

||||